马路杀手还是暗夜刺客?论如何让国宝级人才不再“脆皮”

马路杀手还是暗夜刺客?论如何让国宝级人才不再“脆皮”

2025年春节,知名经济学家李锋博士因意外离世的消息刷屏网络。这位曾主导数十项国家级课题、被誉为“自贸区改革大脑”的学者,生命定格在48岁。消息一出,公众在哀悼之余,不禁发问:为何近年来国内高知人才频频“折戟”交通事故?是“死神来了”的随机剧本,还是暗藏玄机的精准打击?且让我们从“脆皮学者生存指南”的角度,探讨如何保护这群“国宝级大熊猫”。

一、高知人才“脆皮化”:交通事故成隐形杀手

李锋博士的悲剧并非孤例。2023年,人工智能专家冯旸赫教授凌晨加班后因网约车事故去世,植物学家张大兵教授演讲次日殒命车祸;更早前,探月工程领军人物罗崇泰、生态学家李博院士等均因交通事故离世。这些案例中,受害者多处于事业黄金期,且事故多发生于高强度工作后或差旅途中的“疲劳时段”,仿佛死神总在脑力巅峰期“精准收割”。

交通事故的杀伤力被严重低估。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,单人死亡仅属“一般事故”,但若受害者是国家战略领域专家,其损失堪比“特别重大事故”——毕竟培养一个顶尖学者需要数十年,而摧毁只需一瞬间。更讽刺的是,某些专家因研究转基因水稻或人工智能安全而树敌,公众难免怀疑:车祸是否真为“意外”?可惜,现有调查机制对此类案件缺乏针对性,真相往往止步于交通队笔录。

二、保护人才:从“防撞气囊”到“特工装备”

若要破解“脆皮学者魔咒”,需从技术、制度、文化三管齐下,打造一套“人才防撞系统”:

1. **专属交通VIP服务**

给重点领域专家配发“学术界黑卡”,包含专属司机、智能防撞车辆(参考总统座驾级别),甚至研发“无人驾驶护送模式”。毕竟,大熊猫坐飞机都有专属包厢,院士挤网约车未免太“接地气”。

2. **疲劳监测强制令**

借鉴足球运动员的“体能管理”,为连续加班超48小时的学者自动触发“强制休息模式”——手机关机、实验室锁门、网约车APP禁用,系统直接召唤直升机送其回家补觉。毕竟,熬夜写报告的大脑,反应速度可能还不如一只树懒。

3. **事故调查升级版**

对高知人才交通事故启动“独立刑侦+AI复盘”双轨调查。交警查刹车痕,国安查通话记录,AI模拟十种碰撞可能性,确保每起案件不被草率定性为“司机打瞌睡”。若真存在“精准暗杀”,至少得让凶手知道,撞学者比撞坦克还难。

三、终极命题:让学者从“脆皮”变“锁血”

保护人才不能止步于被动防御,更需重塑社会认知。建议推行以下“文化补丁”:

- **设立“学者生存力”必修课**:从博士生阶段开始培训防御性驾驶、反跟踪技巧、危机逃生术,毕竟发论文和躲泥头车同样重要。

- **开发“人才安全指数”APP**:实时监控专家行程风险,遇危险路段自动报警:“前方200米为高发事故区,建议改道或召唤装甲车。”

- **推广“学术偶像化”运动**:让科学家享受顶流明星待遇,粉丝团自发组成“护学大队”,狗仔队24小时跟拍——毕竟,暗杀一个被千万网友盯着直播的学者,成本高过刺杀总统。

结语:保护人才就是保护未来

李锋博士的离世,暴露出一个荒诞现实:我们能用AI预测经济走势,却防不住一辆失控的汽车;能设计出最复杂的自贸区政策,却搞不定学者回家路上的一个路口。若放任“脆皮化”趋势,未来历史书上或许会写:“21世纪的中国学者,主要死因是红绿灯。”

保护人才,需要的不是悲情叙事,而是一套比自贸区政策更精细、比探月工程更硬核的“生存护航系统”。毕竟,让国宝们活着搞研究,可比追授他们一堆奖项划算多了。

-

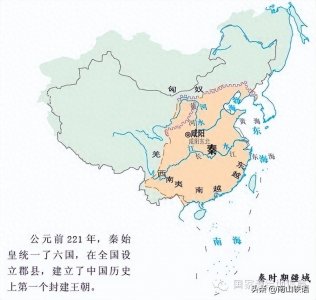

- 历史上的中国版图和当今中国版图

-

2025-09-03 06:15:47

-

- 可以当零食也可以当早餐的紫薯卷,厨师长教你家常做法,百吃不厌

-

2025-09-03 06:13:32

-

- 包子脸和锥子脸大撕逼 赵丽颖刘亦菲杨幂范冰冰

-

2025-09-03 06:11:17

-

- 《三国志·战棋版》PK5官渡之战,适合心愿和青睐的高价值武将盘点

-

2025-09-03 06:09:02

-

- 延政勋新剧,第一集就把人虐哭,太狗血的剧情莫名过瘾

-

2025-09-03 06:06:47

-

- 实力派演员李乃文的演艺之路

-

2025-09-03 06:04:32

-

- 圣斗士星矢:贵鬼,当年跟在穆身后的小孩,已经成长到什么地步了

-

2025-09-03 06:02:17

-

- 申请深圳公租房还要排多久?

-

2025-09-03 06:00:02

-

- 秋瑾自称“鉴湖女侠″,32岁英勇就义

-

2025-09-03 05:57:47

-

- 晴儿:宫廷中的璀璨星辰,琼瑶笔下的传奇灵魂

-

2025-09-03 05:55:32

-

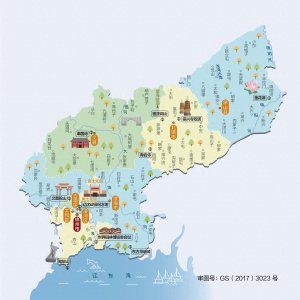

- 锦州市未来将富得流油,本地人都没意识到,原来已经这么牛了

-

2025-09-03 05:53:16

-

- 江苏省名师空中课堂·教学新时空教研活动在泰州中学成功举行

-

2025-09-03 05:51:01

-

- 有黑社会背景的香港演员,陈惠敏一手操控黑帮,成奎安金牌打手

-

2025-09-02 13:11:10

-

- 索尼、尼康和佳能系列微单,各有什么优缺点?如何进行选择?

-

2025-09-02 13:08:54

-

- 十指悬丝舞“傀儡”,一起领略这项千年传承的技艺!

-

2025-09-02 13:06:39

-

- 失忆症 Later x Crowd NS 版AMNESIA LATER×CROWD for Nintendo 中文

-

2025-09-02 13:04:24

-

- 临时身份证怎么坐火车?有效期内几乎等同于身份证,只有两点不同

-

2025-09-02 13:02:09

-

- 幻影家族的另类:幻影F-1战斗机

-

2025-09-02 12:59:54

-

- 地插安装流程是什么?如何安装?装修网安装注意事项讲解

-

2025-09-02 12:57:39

-

- 乘风破浪20载,深圳华侨医院打造为侨服务优质样板

-

2025-09-02 12:55:24

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气 2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部

2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部