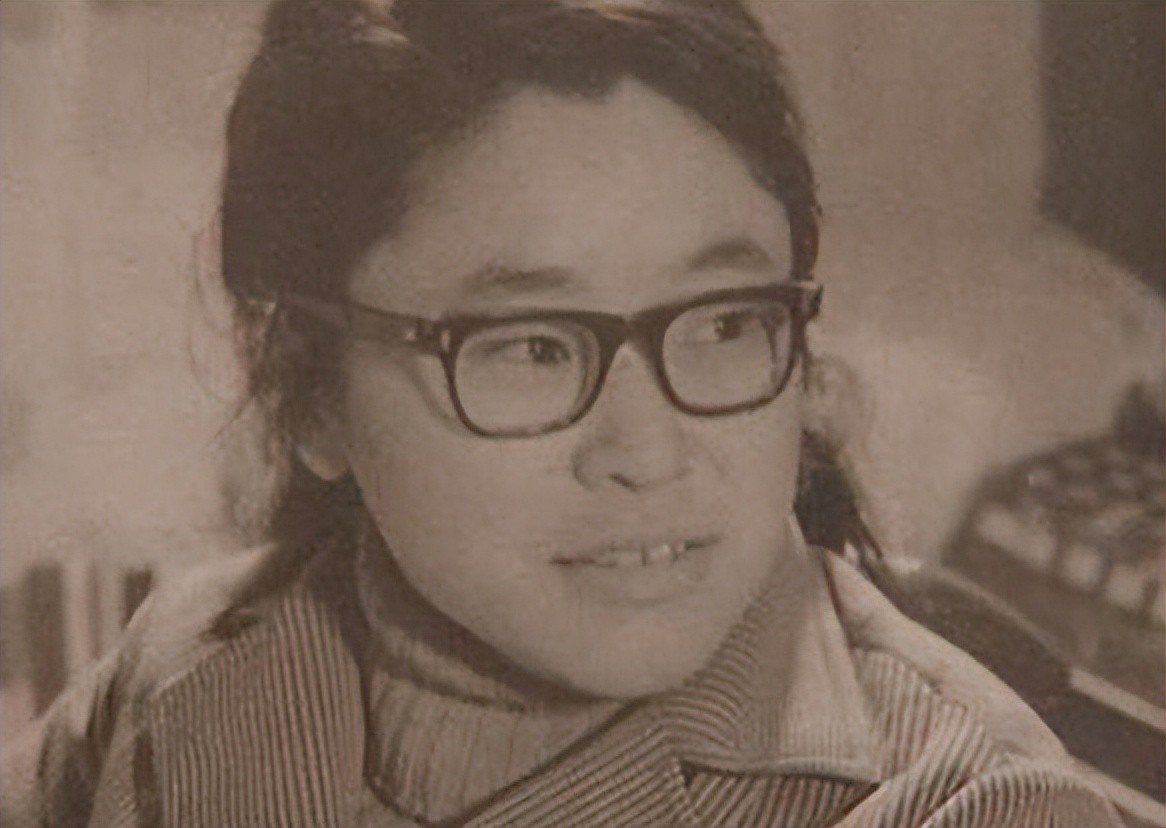

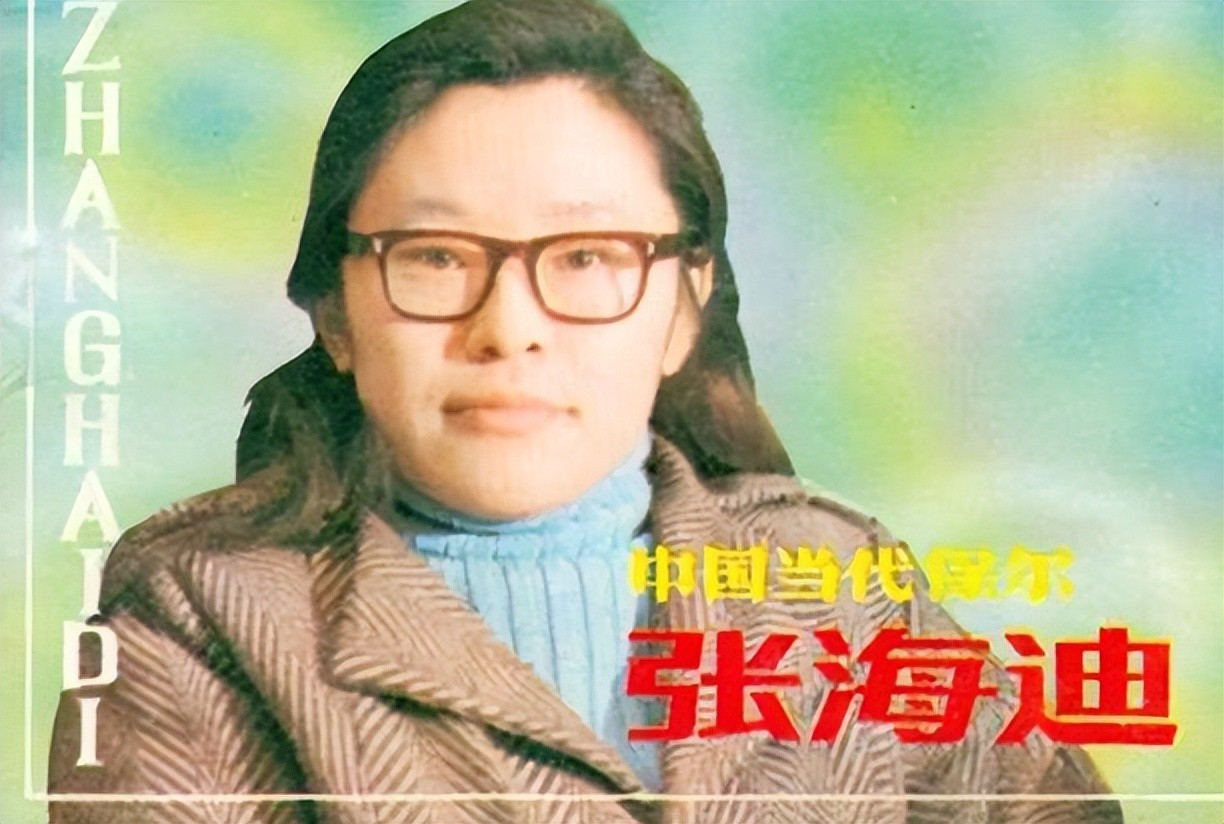

66岁的当代“保尔”张海迪:一生离不开轮椅,现为中国残联负责人

66岁的当代“保尔”张海迪:一生离不开轮椅,现为中国残联负责人

1955年,在中国的一个普通家庭,张海迪出生了。她本应过着无忧无虑的童年,但命运却在她5岁那年,突如其来地给她开了一个残酷的玩笑。

那一年,张海迪年幼时意外跌倒后,被诊断出患有脊髓血管瘤。这个诊断如同晴天霹雳,瞬间改变了她和家人的生活。医生给出了令人心碎的预言:张海迪活不过27岁,即便活着,也将因高位截瘫而只能在轮椅上度过余生。

接下来的日子里,张海迪面临了常人无法想象的痛苦。她经历了四次大手术,每次手术都需要缝合四五十针。如此痛苦的手术和康复过程,对于一个年仅5岁的孩子来说无疑是极大的考验。

面对如此沉重的打击,很多人可能会放弃希望,但张海迪却展现出超乎寻常的坚强。尽管身体受到了严重的限制,但她内心却燃烧着不服输的火焰。

她暗暗下定决心,绝不要成为一个无用之人,要用自己的方式活出精彩的人生。

正是这种不向命运低头的坚定态度,使张海迪的人生轨迹从医生的预言中脱颖而出。她不仅成功地度过了27岁,更是坚韧不拔地活到了66岁。

虽然一生都离不开轮椅,但她却以自己的方式证明了生命的价值不在于身体的完整,而在于精神的高度。

张海迪人生的转折点是在她五岁时的一次跌倒,曾经的身体状况的困扰不仅没有击垮她,反而塑造了她坚韧不拔的性格。

正是这种性格,支撑她度过了此后人生中的种种挑战,也让她成为了后来被称为当代"保尔"的传奇人物。

张海迪的求学之路充满艰辛。身体状况特殊,无法正常上学,没有学校愿意接收她。但这并没有打消她对知识的渴望,张海迪选择了自学的道路。

张海迪以惊人的毅力和智慧,自学完成了小学、初中、高中的所有课程。她的求知欲极强,以至于能够克服身体不适,坚持埋头苦读,日复一日。

这段自学经历不仅让她掌握了丰富的知识,还培养了她独立思考和解决问题的能力。

1970年,15岁的张海迪被命运安排到了山东的一个贫困乡村。虽然这个环境对她来说很艰难,但却给了她施展才华的机会。在这里,张海迪担任起了当地的老师,开始教小孩子们读书认字。

然而,张海迪并不满足于此。她敏锐地观察到当下医疗环境严峻,许多乡亲无法承受看病的价格。于是,她决定自学针灸。通过不懈的努力,她掌握了一定的医术,开始为乡亲们无偿看病。

短短几年时间,她就解决了上万名乡亲看病难的问题,在当地产生了深远的影响。

张海迪的事迹很快传播了开来,媒体广泛报道了她的故事,感动了无数人。她的事迹也被载入小学语文课本,学生们亲切地称她为"海迪姐姐"。

同时,她用实际行动告诉了我们一个朴素而深奥的道理——活着就应该做对社会有用的人。

张海迪在这个偏远的山村里找到了自己的价值。她的身体虽然受限,但她的精神却在飞翔。她用知识改变了自己的命运,也用爱心温暖了他人的生活。

这段经历,成为了她人生中最宝贵的财富。

张海迪的故事告诉我们,做什么不需要年龄限制和环境因素的干扰,即使处境艰难,但只要有求知的渴望和坚持不懈的毅力,也能创造出令人惊叹的奇迹。

她的经历不仅仅是个人的成功,更是对我们的一种激励,告诉我们在逆境中,知识和善良才是最强大的武器。

1991年,命运再次向张海迪发起了挑战。当时36岁的她被诊断患有鼻癌,这个消息如同晴天霹雳一般沉重。然而,张海迪并未被击垮,她坚定地选择了坚强面对。

在与病魔抗争的日子里,张海迪展现出极其强烈的求知欲以及旺盛的生命力,这使她在极其困难的时候,也从未放弃学习的机会。

她不仅自学了日语、英语和德语等多国语言,还在身体最虚弱的时候,成功翻译了16本海外著作,展现出了惊人的语言天赋。

张海迪在痊愈后并未停止前进的脚步,决定继续深造,在吉林大学攻读哲学专业。面对艰深的哲学理论,她总是废寝忘食地钻研。

最终,她成功获得了哲学硕士学位,这份来之不易的荣誉让她倍感自豪。

张海迪的才华并不仅仅局限于学术领域。她开始创作自己的作品,如《生命的追问》《轮椅上的梦》等书籍陆续出版,这使她在残疾人作家的领域中成为了知名人物。

她在写作的时候常常会全身心地投入到创作之中,甚至忘却自己的身体状况正如她自己所言:“在书写的过程中我常常会忘记我自己是谁”。

令人惊讶的是,张海迪还挑战了体育领域,挑战的内容是作为气步枪运动员参加了一场国际运动会。她在这场运动会中展现了非常出色的体育竞技水平,展示了残疾人运动员的风采。

这次经历不仅丰富了她的人生,也为她日后在残疾人事业中的工作奠定了基础。

张海迪的身份多样且难得——翻译家、哲学硕士、作家、运动员,这每一个身份的背后都充满了与命运抗争的历程。她用实际行动告诉我们,即使身体有所限制,只要心中有梦想,就能创造出无限的可能。

她常常告诉人们:“忍受痛苦才能创造生活。”这是她接受采访时脱口而出的话,也是她自己的切身体会。张海迪的经历告诉我们,生命的意义不在于我们遭遇了什么,而在于我们如何应对。

每一次挑战都是一次重新定义自我、突破束缚的机会。

除了在事业上不断突破之外,张海迪在个人生活中也迎来了其蓬勃发展的春天。1982年,27岁的她与王佐良喜结连理,从此过上了相濡以沫的婚姻生活。

2008年,张海迪迎来了事业的第二个高峰,当选为中国残联负责人。这个职位对她来说具有重大意义,因为她可以为有着相同经历的人们争取更多权益。

她深知残疾人群体所面临的困难,因此更加努力地工作,希望能为他们争取更多的权益和关注。

2022年,现已66岁的张海迪再次站在了聚光灯下,担任了北京冬残奥会中国代表团团长。她成为了这一盛会中唯一有知名度的人物。

在她的带领下,中国代表团取得了8金8银11铜的优异成绩,位列奖牌榜首位。

张海迪的故事告诉我们,残疾并不意味着生活的终结,相反,它可能成为一个崭新的起点。无论是在爱情还是事业上,她都用自己的方式证明了生命的价值和可能性。

她的经历不仅是个人的成功,更是对所有残疾人的鼓舞和激励。

张海迪的一生是一部创造奇迹的传说。她拥有众多荣誉:全国巾帼建功标兵、全国三八红旗手、最美奋斗者、80年代活雷锋。这些荣誉不仅肯定了她个人的成就,更对她的精神品格进行了高度褒扬。

她的故事被编入小学语文课本,成为了激发一代又一代学生的榜样。

作为公众人物,张海迪经常受邀到世界各地演讲。她的故事跨越了语言和文化的障碍,激励着不同民族的人们。每次演讲,她都会分享自己的人生经历和感悟,给那些正在困境中的人带来力量和希望。

她也经常为当地的福利院和残疾人家庭提供温暖和经济上的援助。

年过六旬的张海迪仍然积极为残疾人事业奔走,她深知有很多像她一样的人需要帮助。她通过各种途径呼吁社会各界更多地关注、支持和帮助残疾人群体,为他们争取更多的权益和机会。

张海迪常说:"忍受了痛苦,你才能创造生活。"这句话真实地诠释了她的人生哲学。她用自己的一生生动地展示了生命的意义:活着,就是为了创造不可能。

当我们回顾张海迪的人生历程,所见到的不仅仅是一个残疾人的成功故事,更是关于勇气、毅力和永不放弃的人性赞歌。她的人生告诉我们,生命的价值并不在于你拥有多少,而是在于你如何利用所拥有的一切去创造奇迹。

张海迪的一生,正是对"活着是为了创造不可能"这一命题的最有力的诠释。

-

- 苏中七战七捷,解放战争胜利的基石

-

2025-09-05 06:04:45

-

- 赤峰市红山区教育局最新发布!

-

2025-09-05 06:02:29

-

- 迟来的幸福,著名演员王诗槐离异后,与初恋再婚

-

2025-09-05 06:00:13

-

- 65年前一群大学生遭神秘力量袭击,如今真相大白,迪亚特洛夫事件

-

2025-09-05 05:57:58

-

- 胆小鬼必看!29部恐怖电影,让你的心跳加速!

-

2025-09-05 05:55:42

-

- 一段比一段丰富,“丁字”女神古力娜扎的狂野情史

-

2025-09-05 05:53:27

-

- 豪横小三李嘉欣,苦熬10年没征服刘銮雄,背后所隐藏的秘密

-

2025-09-05 05:51:11

-

- “懂车更懂你”的上汽 整体亮相2025上海国际车展

-

2025-09-05 05:48:56

-

- 深圳最牛的宗祠,大涌郑氏宗祠,为何至今无人敢拆?

-

2025-09-05 05:46:40

-

- “可云”现状:46岁一脸褶,被导演老公宠成宝,曾嫌他丑不愿生娃

-

2025-09-05 05:44:25

-

- 牛犇妻子逝世后两个亲生儿子送他进敬老院,牛犇:不影响亲情

-

2025-09-05 05:42:09

-

- 袁树雄:写歌30年穷困潦倒,前妻失望离婚,51岁凭一首歌逆风翻盘

-

2025-09-05 05:39:53

-

- 【超次元】7月新番扫雷之《人生》--学霸的人生相谈室

-

2025-09-05 05:37:38

-

- 苏联空中巨无霸:米-26重型运输直升机,飞行1小时油费高达13万元

-

2025-09-04 17:20:24

-

- “君向潇湘我向秦”郑谷四首名诗赏析,富有音乐美感和情感色彩

-

2025-09-04 17:18:09

-

- 36次获新闻大奖,她“计”从何来

-

2025-09-04 17:15:53

-

- 华为裁员千人任正非却不知情的原因我找到了

-

2025-09-04 17:13:38

-

- 昆山龙哥案:被电工反杀的“龙哥”,如何改变我国刑法第二十条?

-

2025-09-04 17:11:23

-

- 中国的“黑油山油田”可供开采800万年能代替进口石油吗

-

2025-09-04 17:09:08

-

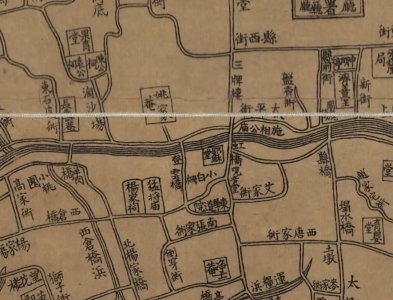

- 虹桥是哪里?

-

2025-09-04 17:06:52

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气 2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部

2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部