苏中七战七捷,解放战争胜利的基石

苏中七战七捷,解放战争胜利的基石

一、苏中七战七捷的辉煌历程

宣泰攻坚战

1946 年 7 月 13 日,华中野战军在粟裕的指挥下,对守备较薄弱的宣家堡、泰兴国民党军整编第 83 师第 19 旅第 56、第 57 团及旅属山地营发起攻击。战斗于 13 日黄昏打响,因守敌火力凶猛及月明不利于隐蔽攻击,几次进攻未奏效。14 日白天调整进攻部署,当晚重新进攻,至次日拂晓,宣家堡守敌大部被歼。此战共歼敌 3000 余人,获初战胜利。

如南急袭战

国民党军发现华中野战军主力在宣泰地区作战,以整编第 49 师乘虚由南通、白浦进攻如皋,并增援泰兴。华中野战军主力转兵东指,以 4 倍于敌的兵力出其不意合击立足未稳的整编第 49 师。经两夜攻击,歼整编第 49 师师部、第 26 旅全部及第 79 旅大部共万余人。

海安运动防御战

华中野战军已连续作战 10 天,十分疲劳,将主力转移至海安东北地区休整待机。李默庵认为华中野战军北撤是因为伤亡过大,遂以整编第 49 师余部及其他部队企图两路夹击海安。华中野战军令第 7 纵队以 4 个团的兵力在海安外围实行运动防御,迟滞、消耗敌人。连续阻击 5 天后,于 8 月 3 日主动撤离海安。

李堡攻歼战

华中野战军鉴于国民党军分兵 “清剿”,战线延长,兵力分散,决定攻歼位于李堡的国民党军整编第 49 师第 105 旅。8 月 10 日,获悉驻海安的新编第 7 旅和驻李堡的第 105 旅调防,秩序混乱。当夜,华中野战军第 1 师发起攻击,至 11 日晨予以全歼。下午又歼灭在李堡交防后开至杨家庄、尼姑庵的第 105 旅 1 个团。驻海安的新编第 7 旅 1 个团,继续赴李堡接防,当下午进至洋蛮河时,也被华中野战军第 6 师和第 7 纵队全歼。此战共歼敌两个旅合计被歼 8000 余人。

丁堰林梓攻坚战

华中野战军在打完李堡之战后,一方面制造北上苏北的布局,将李默庵主力集中到北部,随后命令第 1 和第 6 师从如皋南下,直接前往国军腹地的丁堰和林梓,对这里的地方武装进行清剿,一战歼敌 3000 人。

如黄公路遭遇战

丁林之战打破了国军想要将粟裕围困在苏北的作战意图,粟裕打丁林也是为了围点打援。看着粟裕突然南下,怕粟裕渡江威胁长三角的李默庵急忙命令所部通过黄桥和如皋南下支援。而此时 “围点打援” 的粟裕早在黄桥等着国军。在如黄公路上与东西对进的国民党军展开遭遇战,集中优势兵力,采取先打弱敌,后打强敌的战法,首先歼灭分界地区的第 99 旅,随即转用兵力,攻歼加力地区之第 187 旅和第 79 旅 1 个团,并于 31 日乘胜攻占黄桥,逼降国民党军第 160 旅 5 个连。此次战斗,共歼灭国民党军 1.7 万余人。

邵伯防御战

在粟裕主力围攻如黄公路之际,黄伯韬的整编 25 师的 3 个团从扬州出发偷袭了邵伯,最终在我军的顽强抵抗下将其打退,并一举收复失地。

二、胜利的关键因素

(一)灵活的战略战术

苏中战役的胜利,离不开灵活的战略战术。粟裕司令员在战役中总结了多方面的胜利原因。

首先,在战略原则的运用上,不机械教条。既不轻易放弃战略支点,也不死守一地,而是在给进犯敌人以重大杀伤后适时弃守。例如海安撤出前,以七纵三千人抵住敌人七个旅、六万人的兵力,打了五天,虽弹药消耗多,但换得敌人相当大的代价。

其次,战略上采取持久战,坚决执行中央指示。每打完一仗,中央都要求好好休整部队准备再战,不断积蓄战斗力,便于连续作战。在战术上则以多胜少,如李堡之战,敌人三个团,我军使用十四个团,迅速干脆地消灭敌人。分界之战、加力之战亦是如此。

再者,采取战役战斗速决战。五个打敌人一个,武器弹药不弱于敌人,运动中敌人又不能带着碉堡跑,速决能减少伤亡和消耗,争取时间打第二仗。若不速决,就会变成僵局,不能连续作战,甚至陷入劣势与被动。

此外,各兵团协同动作和各兵种协同也是取得战斗胜利的重要条件。一个半月的各个战斗中,总体上各兵团能协同一致,但个别战斗中仍需改进。同时,受敌人教训后,改进了炮火集中使用,提高了作战效率。

(二)坚实的群众基础

坚实的群众基础是苏中七战七捷的关键因素之一。群众基础为发动战役提供了强大的精神支撑。苏中是抗日战争期间建立起来的根据地,群众基础牢固。华中野战军的广大指战员多为苏中人,保卫家乡的愿望强烈。而对于进犯的敌人来说则陷入被动。

群众基础为苏中 “七战七捷” 提供了充分的基础保障。在四战李堡的战斗中,敌人越是深入解放区,我军行动越能得到群众掩护。民兵、群众严锁消息、缉查敌探,弄得敌人耳不聪、目不明。我军三万余人集结休整,敌人却毫无所闻,而我军对敌人的行动却能随时掌握。在解放区,有足够的民力可用,粮草输送及时,伤病员救治快捷。广大民兵、妇女甚至儿童都是配合解放军打击敌人的好助手。

苏中 “七战七捷” 粉碎了国民党占领苏中解放区的战略企图,激励了解放区军民的士气,分化了敌人。整个解放战争期间,中国共产党紧紧依靠深厚的群众基础,实现了由弱到强的转变,最终取得全面胜利。苏中战役充分体现了 “军民团结如一人,试看天下谁能敌”。

三、重大意义与启示

(一)在解放战争中的重要意义

苏中七战七捷在解放战争中具有极其重要的意义。首先,有力地打击了国民党军的嚣张气焰。当国民党反动派发动全面内战时,挟兵力和装备优势大举进犯解放区。在苏中地区,国民党军以十几万人马向我军猛扑过来,蒋介石狂妄宣称 “三个星期内消灭苏北共军”。而我军以三万兵力迎战,在苏中七战七捷中歼敌六个旅和五个交通警察大队共五万三千余人,占进犯苏中国民党军兵力的 44%。这一胜利,顿挫了国民党军的进攻锐气,使其遭到惨重损失,蒋介石的企图成为泡影,国民党政府的国防部不得不承认自己 “伤亡过巨”“招致重大损失”。

其次,苏中战役的胜利改善了南线战局,鼓舞了解放区军民敢打必胜的信心。苏中是国民党军发起全面进攻的重要方向之一,也是我军以自卫战争粉碎蒋介石进攻在南线的重要战场之一。中共中央和毛泽东一直十分关注华中战场的形势,要求苏中我军多打胜仗,多消灭敌人。苏中我军接连取得重大胜利,实现了中央军委的要求,对改善南线战局作出了重要贡献。这次战役七战皆胜,壮我士气,振我军威,长人民之志气,灭敌人之威风,极大地振奋了全国人民尤其是苏中解放区的广大军民,增强了我军敢打必胜的决心和信心。

再者,苏中战役起到了战略侦察的作用。此役是解放战争初期我军在中原突围后的第一个战役,中央军委对苏中战役赋予了战略侦察的任务。通过这七次作战,使我军摸清了国民党军接受大批日式、美式装备后的编制体系,以及由此产生的作战能力和作战方法的变化,探索了解放战争初期的作战规律,获得了战胜美械装备国民党军的成功经验。中央军委和毛泽东对苏中七战七捷作战经验的充分肯定和高度重视,说明这次战役对 “集中优势兵力,各个歼灭敌人” 作战原则运用的成功,为指导全国解放战争的十大军事原则的形成和发展提供了极其宝贵的实践经验。

(二)对当前党建工作的启示

坚持群众路线,把群众观点贯穿于干部队伍建设全局至关重要。“干部” 与 “群众” 虽为两种常用称谓,但绝不是泾渭分明的两个阶层,更非矛盾对立关系。干部来自于群众并服务于群众,以党和人民的事业为重,为改革发展各项任务锻造一流的干部队伍是各级党员干部共同的使命。党员干部在工作过程中,必须始终站稳群众立场,坚决摒弃官僚主义歪风和特权思想,让各种行政行为紧跟人民群众需求。在积极推进干部人事制度改革、全面优化选人用人机制的同时,广大干部也应从维护党和人民利益的大局出发,做到能干、能容、能处,确保上下步调一致、左右关系融洽,主动成为维护改革与发展大局、推进党和人民事业的骨干力量。

坚持群众路线,必须让群众观点贯穿于融合干群关系的始终。在深化改革开放、加快转型升级的攻坚期,群众的利益诉求有了新变化,人民对广大干部也有了更高的要求和期待。新形势下协调处理好干群关系,仍然需要坚持 “从群众中来,到群众中去”。当前,我们面临新的世情、党情、国情,转型与改革交织,机遇与挑战并存,共筑民族复兴的伟大中国梦迫切需要凝聚最广大人民群众的力量。这就要求我们必须把群众观点贯穿于党的各项工作,在增进融合、求同存异中同向而行,凝聚起坚不可摧的磅礴力量。

蒋玉武

-

- 赤峰市红山区教育局最新发布!

-

2025-09-05 06:02:29

-

- 迟来的幸福,著名演员王诗槐离异后,与初恋再婚

-

2025-09-05 06:00:13

-

- 65年前一群大学生遭神秘力量袭击,如今真相大白,迪亚特洛夫事件

-

2025-09-05 05:57:58

-

- 胆小鬼必看!29部恐怖电影,让你的心跳加速!

-

2025-09-05 05:55:42

-

- 一段比一段丰富,“丁字”女神古力娜扎的狂野情史

-

2025-09-05 05:53:27

-

- 豪横小三李嘉欣,苦熬10年没征服刘銮雄,背后所隐藏的秘密

-

2025-09-05 05:51:11

-

- “懂车更懂你”的上汽 整体亮相2025上海国际车展

-

2025-09-05 05:48:56

-

- 深圳最牛的宗祠,大涌郑氏宗祠,为何至今无人敢拆?

-

2025-09-05 05:46:40

-

- “可云”现状:46岁一脸褶,被导演老公宠成宝,曾嫌他丑不愿生娃

-

2025-09-05 05:44:25

-

- 牛犇妻子逝世后两个亲生儿子送他进敬老院,牛犇:不影响亲情

-

2025-09-05 05:42:09

-

- 袁树雄:写歌30年穷困潦倒,前妻失望离婚,51岁凭一首歌逆风翻盘

-

2025-09-05 05:39:53

-

- 【超次元】7月新番扫雷之《人生》--学霸的人生相谈室

-

2025-09-05 05:37:38

-

- 苏联空中巨无霸:米-26重型运输直升机,飞行1小时油费高达13万元

-

2025-09-04 17:20:24

-

- “君向潇湘我向秦”郑谷四首名诗赏析,富有音乐美感和情感色彩

-

2025-09-04 17:18:09

-

- 36次获新闻大奖,她“计”从何来

-

2025-09-04 17:15:53

-

- 华为裁员千人任正非却不知情的原因我找到了

-

2025-09-04 17:13:38

-

- 昆山龙哥案:被电工反杀的“龙哥”,如何改变我国刑法第二十条?

-

2025-09-04 17:11:23

-

- 中国的“黑油山油田”可供开采800万年能代替进口石油吗

-

2025-09-04 17:09:08

-

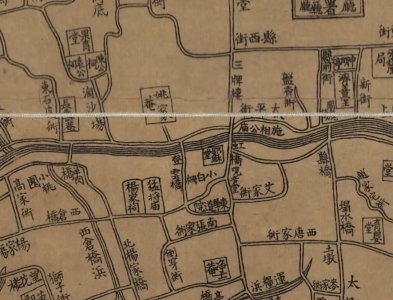

- 虹桥是哪里?

-

2025-09-04 17:06:52

-

- 上一秒宁死不屈,下一秒交代所有,刑罚“鸳鸯浴”这么可怕?

-

2025-09-04 17:04:37

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气 2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部

2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部