全球大跌下的中国底气:集体主义的温暖与力量

全球大跌下的中国底气:集体主义的温暖与力量

前言:恐慌中的冷静思考

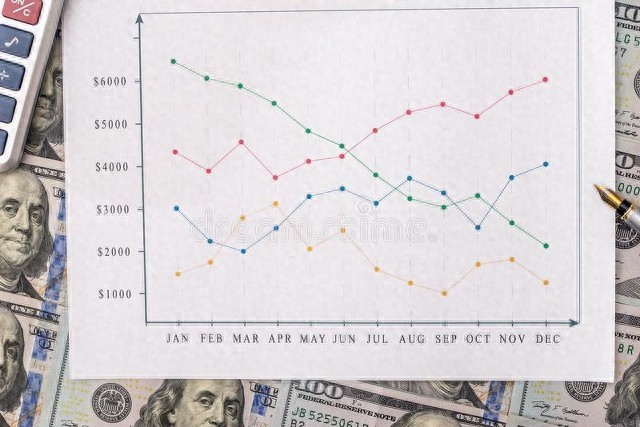

最近,全球金融市场剧烈震荡,股市、债市、大宗商品价格纷纷跳水,不少投资者夜不能寐。社交媒体上充斥着“经济危机”“大萧条”等悲观论调。然而,如果我们放下手机,走进菜市场、商场、

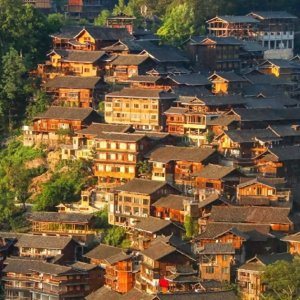

工厂,会发现普通人的生活依旧井然有序:早餐摊的热气腾腾,地铁里的熙熙攘攘,工地的机器轰鸣……这种反差让人不禁思考:为什么中国的普通人似乎对全球金融风暴“免疫”?答案或许藏在我们的经济底色里——集体主义的兜底力量。

一、中美经济模式的本质差异

美国的金融市场是其经济的“心脏”,资源配置高度依赖资本市场。股票、债券、衍生品的波动直接影响企业融资、就业市场甚至普通人的养老金。因此,美股暴跌时,美国社会会迅速感受到寒意:企业裁员、消费萎缩、民众抗议……这种“个人负责制”的经济模式,让每个普通人都暴露在风险中。

而中国不同。作为全球最大的工业国,我们的经济韧性源于**实体经济的扎实根基**。即便金融市场短期波动,工厂的机器不会停,超市的货架不会空,水电燃气不会断。更重要的是,中国的经济政策始终强调“稳字当头”,政府、国企、银行体系构成了一张强大的安全网。

二、集体主义的“隐形防护罩”

中国社会的集体主义传统,在经济领域体现为三大优势:

1. 政策快速响应:面对外部冲击,中国的宏观调控工具丰富——定向降准、基建投资、消费券发放等,能迅速托底经济。

2. 社会资源协同:从“西电东送”到“北粮南运”,全国一盘棋的调配能力确保基本物资供应稳定。

3. 风险分散机制:社保、医保、精准扶贫等制度,让个人不必独自承担系统性风险。

反观美国,疫情期间的“发钱救市”只是短期止痛,一旦补贴停止,底层民众立刻陷入困境。他们的逻辑是“市场万能”,但市场从不同情弱者。

三、普通人的生存智慧:不赌、不贪、不慌

对于中国老百姓而言,应对经济波动的策略其实很简单:

- 量力而行消费:不盲目追求“精致穷”,储蓄率长期位居全球前列。

- 远离杠杆陷阱:楼市、股市中的“借钱投资”现象远少于发达国家。

- 信任制度保障:多数人相信,即便遇到困难,也会有“看得见的手”来缓冲。

这种保守却务实的习惯,恰恰是集体主义文化潜移默化的结果。

四、未来的挑战与机遇

当然,集体主义并非万能。我们需要警惕“躺平依赖”,也要避免资源配置的低效。但无论如何,中国的模式证明了一点:**经济的安全感,从来不只是数字游戏,而是制度与人心的共谋。

在全球化的退潮期,中国的选择或许能为世界提供另一种思路——经济发展可以既有速度,也有温度。

结语:底色决定结局

当华尔街的投行精英为美联储加息焦头烂额时,中国的菜市场里,大妈们依然在为三毛钱的青菜讨价还价。这种“烟火气”的背后,是一种更深层的自信:无论外界如何风高浪急,脚下的土地始终坚实。

-

- 茉莉花为啥不能“养在家里”?听了老花匠的分析,感觉很有道理

-

2025-11-02 11:42:17

-

- 9岁高中、12岁高考620分!陈舒音:医学路上的天才少女传奇

-

2025-11-01 18:46:21

-

- 真相大白:夫妻间的深厚缘分竟源于前世秘密!

-

2025-11-01 18:44:06

-

- 去塞尔维亚旅行,到底需要多少钱呢?真正免签的国家,说走就走!

-

2025-11-01 18:41:51

-

- 网贷app哪个通过率高?盘点2023网贷app十大排名

-

2025-11-01 18:39:36

-

- 湖南湘西美食推荐

-

2025-11-01 18:37:21

-

- 当年一张5斤的全国粮票,放到现在能值多少钱?惊人!!!

-

2025-11-01 18:35:06

-

- 成语典故丨何不食肉糜

-

2025-11-01 18:32:51

-

- 40款最美的茶室设计案例,低成本打造禅意茶室

-

2025-11-01 18:30:36

-

- 【每天带你认识一个品牌】fear of god,高街鼻祖?韭菜之神?

-

2025-11-01 18:28:21

-

- “墨镜一戴,谁都不爱”!12位男星戴上墨镜,你能猜出都是谁吗?

-

2025-11-01 18:26:06

-

- 冰箱不冷冻的可能原因是什么?

-

2025-11-01 18:23:51

-

- 福克兰定律——没有必要做出决定时就有必要不做决定!

-

2025-11-01 18:21:36

-

- 读书笔记10:《儒林外史》中少有的正面人物鲍文卿

-

2025-11-01 18:19:21

-

- “整容达人”斯容:20余年整60多次,削骨导致烂牙,从不后悔

-

2025-11-01 18:17:06

-

- 最新惊喜!华强北手机批发报价单来袭!

-

2025-11-01 18:14:51

-

- 辛亥革命爆发于哪年哪月?

-

2025-11-01 18:12:36

-

- 清朝的道台、镍台、藩台、抚台、制台,这些分别都是个多大的官?

-

2025-11-01 18:10:21

-

- 勘设股份: 创新引领,业绩稳健,未来发展潜力巨大

-

2025-11-01 18:08:06

-

- 罕见照片,被枪毙的美女死囚,有的长得很漂亮,有的尿湿裤子

-

2025-11-01 18:05:51

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气 2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部

2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部