奥斯曼帝国与大清帝国哪个更强

奥斯曼帝国与大清帝国哪个更强

比较奥斯曼帝国(1299–1922)与大清帝国(1636–1912)的“强弱”需要从多个维度分析,包括军事、经济、政治制度、文化影响力、国际地位以及应对近代化挑战的能力等。两帝国的历史轨迹和地缘环境差异显著,因此需分时期、分领域进行对比。

一、鼎盛时期的综合国力

奥斯曼帝国(15–16世纪)

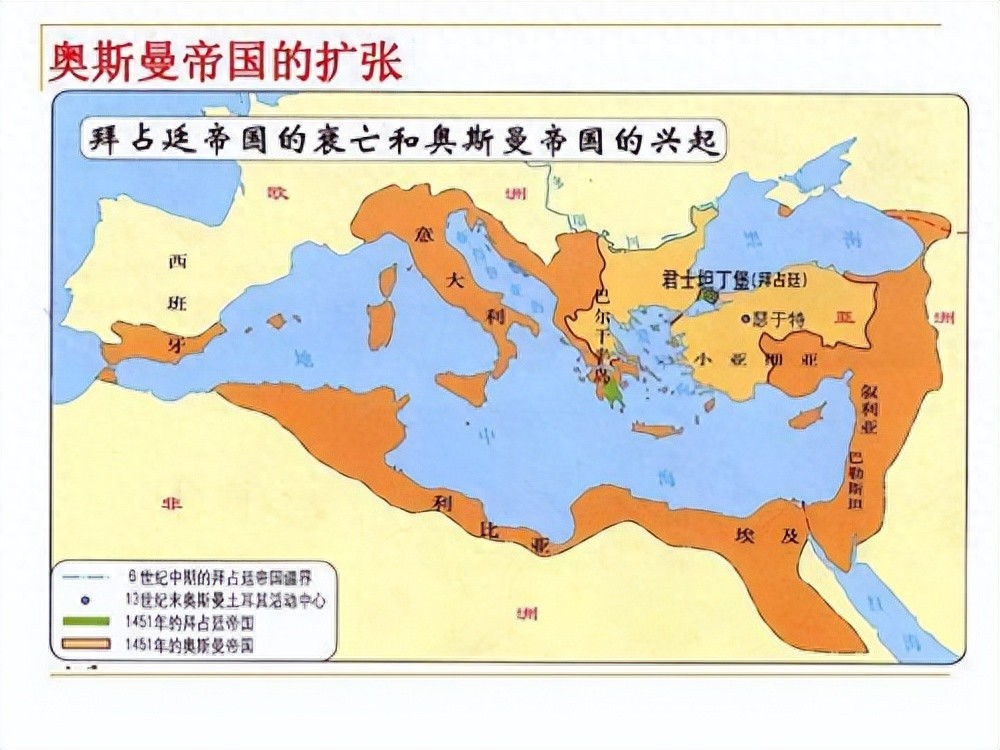

军事优势:奥斯曼在16世纪苏莱曼大帝时期达到巅峰,拥有强大的陆军(如禁卫军)和海军(控制地中海东部),火药武器和攻城技术领先欧洲。经济与贸易:控制欧亚非三大洲的陆上商路(尤其是丝绸之路和香料之路),依托伊斯坦布尔的战略位置垄断东西方贸易,积累了巨额财富。国际地位:是欧洲、中东和北非的主要威胁,多次围攻维也纳(1529、1683),与哈布斯堡王朝、波斯萨法维帝国分庭抗礼。文化包容性:融合伊斯兰、拜占庭和波斯文化,推行米勒特制度(允许不同宗教社区自治),吸引多元人才。

大清帝国(18世纪康乾盛世)

军事扩张:通过准噶尔战争(17–18世纪)和西南改土归流,将疆域扩展至1300万平方公里,人口突破3亿(19世纪初)。经济规模:农业和手工业产值居世界首位,GDP约占全球1/3(安格斯·麦迪森估算),但以自给自足的小农经济为主。政治制度:中央集权的官僚体系(科举制、理藩院)有效管理多民族帝国,但后期腐败和僵化问题凸显。国际影响力:在东亚维持朝贡体系,但对全球贸易和科技变革参与有限(如限制广州一口通商)。

对比:

军事技术:16世纪奥斯曼更先进(火器普及率高于同时期明清);18世纪清朝体量更大但技术逐渐落后。经济总量:清朝体量远超奥斯曼,但奥斯曼的国际贸易参与度更高。国际话语权:奥斯曼深度介入欧洲政治,清朝则在东亚自成体系。

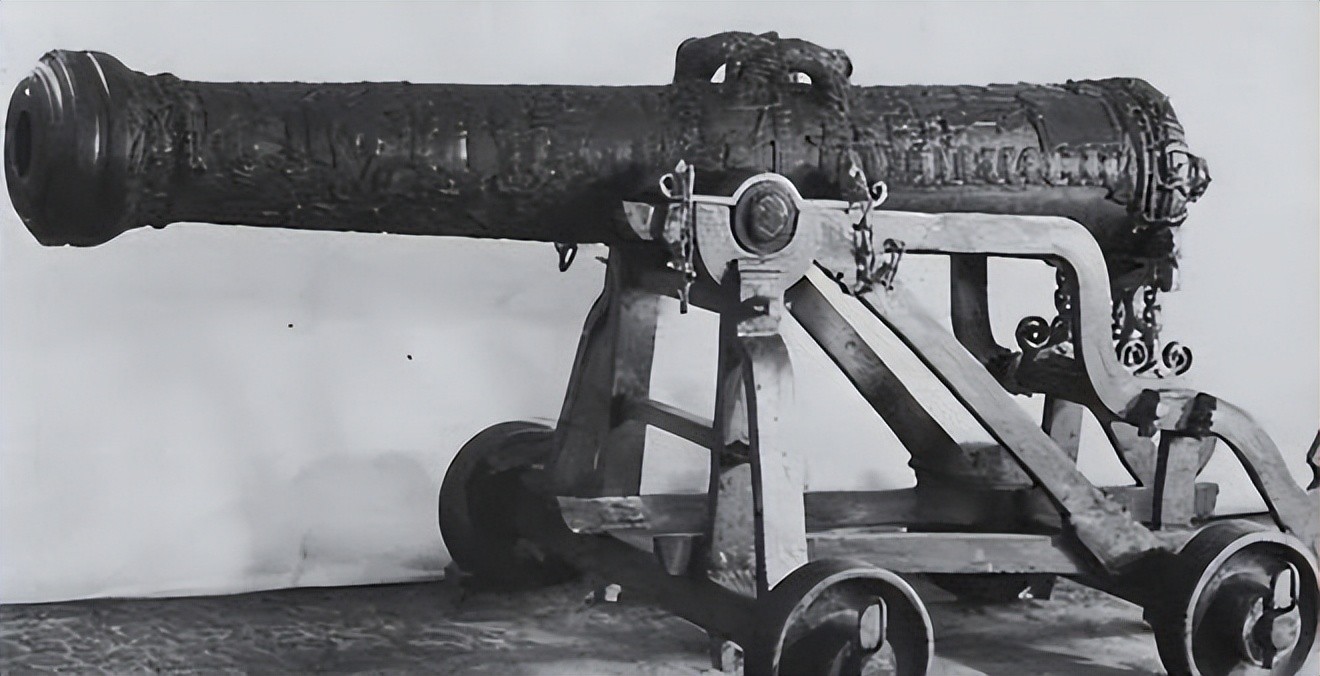

红夷大炮

二、应对近代化挑战的能力

奥斯曼帝国(18–19世纪)

改革尝试:坦齐马特改革(1839–1876)推动现代化,建立西式军队、法律和教育体系,但受保守势力和民族独立运动掣肘。地缘压力:面临俄罗斯扩张、巴尔干民族独立(如希腊、塞尔维亚)和欧洲列强干预(如克里米亚战争)。衰落结局:一战后解体(1922),领土缩水为土耳其共和国。

土耳其共和国

大清帝国(19世纪)

被动反应:鸦片战争(1840)后被迫开放,洋务运动(1861–1895)局部学习西方技术,但未能触及制度变革。内外危机:太平天国运动(1851–1864)、甲午战争(1894–1895)和义和团运动(1900)加速衰落,最终被辛亥革命推翻(1912)。

太平天国运动

对比:

改革成效:奥斯曼的现代化改革更系统(如宪法颁布),但清朝体量大、资源多,洋务运动初期成果显著(如江南制造总局)。崩溃速度:奥斯曼因民族问题分裂缓慢(持续百年),清朝则在70年内迅速崩解。

三、关键领域的差异

军事技术奥斯曼更早吸收欧洲火器技术(如16世纪的大炮铸造),但18世纪后停滞;清朝火器在明末一度领先,但清中期重骑射轻火器,导致鸦片战争时装备落后。民族治理奥斯曼通过米勒特制度管理多宗教群体,但19世纪民族主义兴起后失控;清朝以理藩院、盟旗制控制蒙古、西藏、新疆,边疆治理更持久。文化输出奥斯曼的伊斯兰文化影响中东、北非和巴尔干;清朝的儒家文化辐射朝鲜、越南、日本,但未形成全球性意识形态。

清朝骑兵

四、总结:何者“更强”?

鼎盛期综合实力:16世纪奥斯曼的军事、经济活力和国际影响力更强;18世纪清朝凭借体量和稳定占据优势。近代化韧性:奥斯曼改革更主动,但因民族问题解体更早;清朝改革迟缓但疆域遗产更完整(为现代中国奠定基础)。历史遗产:奥斯曼的崩溃重塑中东格局,清朝灭亡后中国通过革命重建主权国家,延续性更强。

若以“维持帝国存续的能力”和“对后世的影响”为标准,清朝略胜一筹;若以“对全球历史的参与度”和“早期军事优势”为标准,奥斯曼更突出。两者同为传统帝国,最终都因未能适应近代化浪潮而衰落。

-

- 天祝:全域旅游加速崛起

-

2025-10-10 09:28:01

-

- 浙东大竹海

-

2025-10-09 16:37:38

-

- 塞尔维亚发展得怎么样了?经济在欧洲倒数,女人比男人多!

-

2025-10-09 16:35:23

-

- 民族英雄冯子材与刘永福,从死敌到战友,终成亲家,是因为什么?

-

2025-10-09 16:33:08

-

- 收手吧,中南大学!

-

2025-10-09 16:30:53

-

- 世界影史惨遭禁播的这三部大尺度黄暴电影!尺度大到让人害怕!

-

2025-10-09 16:28:37

-

- 擎旗手张自轩升旗7000次零失误,退役后穿上21式民兵军装

-

2025-10-09 16:26:22

-

- 《教师的底线:浙江金华女教师出轨事件引发的思考》

-

2025-10-09 16:24:07

-

- 致敬!山东这位青年:就读名校,投笔从戎,24岁壮烈牺牲,成为电影主人公!

-

2025-10-09 16:21:52

-

- 民间故事:屠夫娶娇妻,发现美妻独喜吃肉,半夜跟踪上山才知真相

-

2025-10-09 16:19:37

-

- 江苏宜兴有什么小吃特产?这6样最具代表性,香味浓郁,松软糯口

-

2025-10-09 16:17:21

-

- 肥都梨乡 醉美宁陵

-

2025-10-09 16:15:06

-

- 9月南昌旅游好去处,南昌秋天最美的10个景点,周边自驾游一日游

-

2025-10-09 16:12:51

-

- 赵睿又受伤了,对手都髌腱断裂啊!CBA赛季报销第一人

-

2025-10-09 16:10:36

-

- 我的兄弟叫顺溜为什么是神剧?

-

2025-10-09 16:08:21

-

- 杨得志:莫问英雄来路人

-

2025-10-09 16:06:06

-

- 91年深圳火车站建成,邓公题字“深圳”,为何少写一个“站”字?

-

2025-10-09 16:03:51

-

- 国家确定山东省9大城市:济南第2,威海德州落选,烟台第5

-

2025-10-09 16:01:36

-

- 今年20明年18!盘点娱乐圈里逆生长的明星

-

2025-10-09 15:59:20

-

- 主编阿布:我和“我从新疆来”的这8年

-

2025-10-09 01:00:00

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气 2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部

2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部