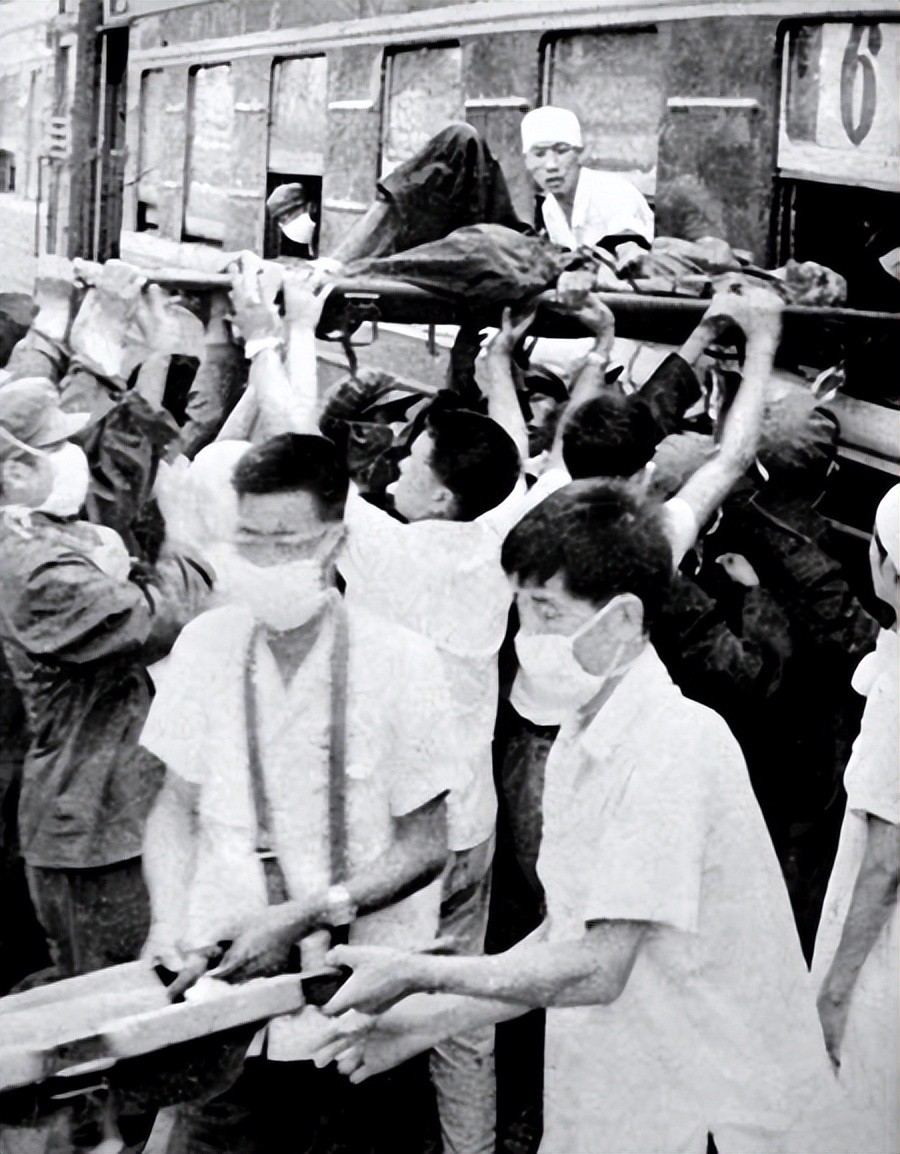

唐山大地震亲历记(451)临震前的四个奇异现象

唐山大地震亲历记(451)临震前的四个奇异现象

(接上文)

前面提到,邢台大地震,让最高决策层对京津唐地区的防震引起高度重视。

1967年,河北河间地震后,周总理提出了“要密切关注京津地区的地震动向”,于是唐山顺理成章地被列为全国地震危险重点监测区之一。

1968年,唐山市和唐山地区建立地震办公室,河北省地震局在唐山地区陆续设立了7个地震专业台,使唐山具备了8种观测手段,分别是:

测震、地电阻率,地磁、地应力、水氡、水位、水温和地倾斜。

唐山市从1970年开始开展地震测报,先后在郊区公社、生产队、市区厂矿企业、学校等单位建立测报点45个,通信联络点4个,群众测报队伍共250余人。

1975年海城大地震后,唐山要求每个公社建立3个以上观测手段的测报点2——3个,农村大队要有观察哨。

到1975年底,唐山地区已建成测报点500多个。

那么,问题来了,为什么上上下下这么多机构,就没发现大地震呢?

要回答这个问题,至少有几个认识,我们必须弄清:

第一,唐山这么多“点位”,从设立初衷上看,其实更多的是为京津。

一个地区的地震预报必须要在一个大区域上展开观测才行,因此,唐山地区的观测网是为观测整个华北地区服务的。

换句话说,北京如果发生地震,唐山可能先出现异常;唐山如果发生地震,北京也可能出现异常。

反过来说,唐山出现异常,不一定意味着唐山就会地震,这和中医理论差不多:头痛未必是头出了毛病。

第二,一般地震预测追踪规律是:先有长期预报,再有中期预报,然后是短期预报,最后是短期临震预报,它们之间是环环相扣的。

首先,从最高决策层提出的是“关注京津”;

其次,翻一翻地震学术论文,真正把唐山列为中长期地震危险性区域的,似乎只有一篇文章,作者就是那个在唐山大地震中遇难的河北省地震局干部贾云年。

1974年,贾云年写了一篇题为《关于河北省地震危险性的探讨》的论文。

贾云年提出:1980年前后,河北北部有可能发生7级以上地震。

第三,前文中提到的国务院69号文件,所作的预报期限是1974——1975年,唐山大地震发生在1976年,对所要求的防震地区而言,这个文件到1975年底就自动终止了。

1975年12月15日至1976年1月9日,国家地震局在北京召开“海城地震科技经验交流和1976年全国年度地震趋势会商会”。

会上,专家对华北地区未来震情产生了争议,主流观点认为:

“华北历史上从无两次7级以上地震相邻、相继发生的先例,因此,1976年京津唐地震趋势趋于缓和。”

经协商,最后报国务院的报告上加了这么一句话:

“京津唐渤张地区今年内仍然存在发生5——6级地震的可能性,但目前尚未出现明显的短期和临震异常。”

这只是一个预测,而且直到唐山大地震前,正式文件中提到地震趋势的也只有这一个。

那么,唐山大地震前的异常是什么时候出现的呢?

答案是1976年4月,此后,最突出的是天津宝坻的地电,唐山昌黎的地磁、唐山滦县的水氡和河北香河的水准,号称“四大异常”。

异常由各台站上报国家地震局,地震局派出分析预报室京津组组长汪成民带队核实。

事后,汪成民提出的判断意见是:异常是真实存在的,并非外界干扰引起,此区震情要密切注视。

为让大家真正了解当时的真实情况,下面逐一说明。

1.天津宝坻地电阻率异常。

宝坻有一个专业地震台。从1974年开始,地电阻率出现趋势性异常下降。海城地震后,地电阻率曾一度回升,不久,又出现下降。

奇怪的是,后来汪成民调查核实,直到唐山大地震,地电阻率数值居然保持原来数值,一动不动了。

正常情况是,不管是数值上升还是下降,越是临近大地震,数值变动的幅度就会越大。

但唐山大地震前,偏偏就是这么奇怪,所以专家们不敢贸然作出结论。

直到唐山大地震发生后,数值才急剧回升。后来,在强余震发生前,数值出现过明显下降。

直到1977年年底,一场5级余震后,地电阻率才终于回归正常。

2.唐山昌黎地磁异常。

与宝坻异常类似,除汪成民带队核实外,河北地震局、天津地震局和北京大学先后核实,都发现了异常,然后数值保持不变。

专家们核实,排除了外界干扰,确定异常真实可靠。

3.唐山滦县水氡异常。

监测点在滦县安各庄和田疃井,田疃井离唐山震中45公里,安各庄是7月28日晚六点四十五分7.1级余震的震中。

这两个监测点的水氡值从1973年以来缓慢上升,但就在地震前,突然恢复正常。

4.河北香河县水准异常。

1975年开始,香河地震台测得的水准是大地向西倾斜,但在汪成民核实异常一个月后,它又回到正常位置。

人们对此看法不一。

经反复研究讨论,排除了水准异常,这样,四大异常变为了三大异常。

就算这样,也不是说马上就要发生大地震,因为三大异常,无法确定地震三要素,只能下这么一个结论:

“这些异常的出现,意味着京津唐渤地区依然存在看不清的异常活动有加剧现象,但要作出三要素预报还远远不够,仍需密切关注。”

就在这时,华北地区的地震来了:

先是4月6日,内蒙古和林格尔发生6.3级地震,紧接着4月22日,河北大城县发生4.4级地震。

“乱花渐欲迷人眼”,专家们不禁要问:

“最近这些异常,是不是因为这两个地震才出现的,下一步,地震还会发生吗,会的话,发生在哪?”

在这两个地震后,中央要求国家地震局给出未来一段时间地震趋势预测。

去汇报的是国家地震局局长刘英勇。

综合各方面意见,1976年4月26日,地震局形成了一份题为《关于大城地震及当前华北形势给国务院办公厅负责人吴庆彤的报告》。

报告中有两个看法很关键:

1.短期内,当地不会发生5级以上地震。

2.在华北北部,特别是渤海一带,还有可能发生5级左右地震,但目前异常反应的范围、时间、幅度尚嫌不够,还不能作出短期内发生地震的结论。

(待续)

-

- 印度神操作,建设大坝耗资500亿,建成后22小时倒塌

-

2025-09-11 22:07:14

-

- 卧底宋名扬的人生可以说是大起大落 公安部为他开因公染毒证明

-

2025-09-11 22:04:58

-

- 事大了!公园不雅视频后续:警方介入,律师发声,曝光者悔不当初

-

2025-09-11 22:02:43

-

- 河北十大王牌景点,去过5个才算真正去过河北,看看你去过几个?

-

2025-09-11 22:00:28

-

- 福建省柘荣县历史沿革及行政区划

-

2025-09-11 21:58:12

-

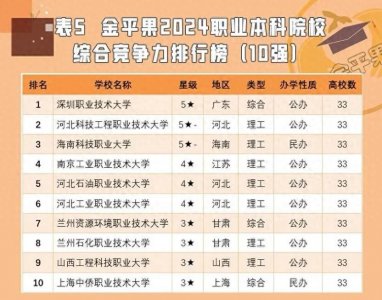

- 2所公办垫底!广东专科院校最新排名公布,深信差一点拿第一

-

2025-09-11 21:55:57

-

- 曲终人散皆是梦、繁华落尽一场空!

-

2025-09-11 21:53:42

-

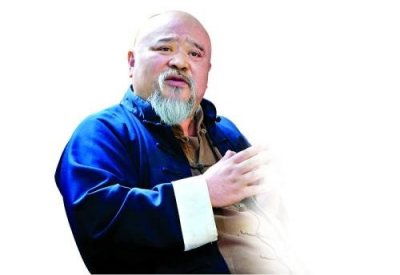

- 李琦:每天烟酒不断,晚年疾病缠身、苍老不已,都是烟酒害了他啊

-

2025-09-11 21:51:27

-

- 7种面食做法送给你,总有一款是你想要的,学会再也不用买着吃了

-

2025-09-11 21:49:12

-

- 全网热度最高的手机游戏有哪些 最火的手游排行榜前十名盘点

-

2025-09-11 21:46:56

-

- 关于“底层逻辑”的思考

-

2025-09-11 21:44:41

-

- 现存的五个社会主义国家,除了中国外,还有哪几个国家呢?

-

2025-09-11 21:42:26

-

- 面对中国断供,特朗普首席智囊放话:美国有一个筹码,想和中国谈

-

2025-09-11 21:40:10

-

- 江珊现任丈夫曝光:比前任靳东还要帅,爆料起初不是我喜欢的类型

-

2025-09-11 21:37:55

-

- 华韵奖携手全国高校非遗创新设计展丨为中国非遗文化焕新发展注入持续性动力

-

2025-09-11 06:55:37

-

- 攻心为上:施琅对台作战背后的情报工作

-

2025-09-11 06:53:22

-

- 烟雨楼是“公会号”“官方号”“腾讯号”??盘点历史舆论变迁!

-

2025-09-11 06:51:06

-

- 漫威最强壮的永恒族吉尔伽美什

-

2025-09-11 06:48:51

-

- 人不风流枉少年,比尔·盖茨和他的女人们

-

2025-09-11 06:46:36

-

- 江宏杰晒一双儿女,女儿更像福原爱,离婚后承担起了父亲的责任!

-

2025-09-11 06:44:20

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气 2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部

2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部