始于1996年:生化危机系列编年史

始于1996年:生化危机系列编年史

#金石计划#

在心理学上说,当人们在生死之间的极端体验中又同时处于一种绝对的安全位置时,人们的情绪就能得到一种特别的宣泄和情感放松,因此恐怖题材的作品总是对人们具有无穷的吸引力。

恐怖游戏正能满足这些条件,而且不同于普通影视作品,作为游戏给玩家的代入感往往是极为强烈的。所以自从游戏诞生以来,人们就没有停止过在“恐怖类”游戏上的探索。

由于早期游戏主机的性能限制,要做出通过刻画环境来渲染恐怖氛围的游戏几乎是不可能的任务。直到了16位游戏主机时代,才逐步开始有了真正意义上的恐怖游戏雏形。比如由Human株式会社于1995年在SFC平台上推出的《钟楼》。

《钟楼》凭借着优异的环境音效和穷追不舍的杀人鬼成功地营造了一种“极具压迫”的恐怖氛围。试想一下,当你操作着女主角闭住呼吸紧张地躲在床下,而此时杀人鬼正拿着巨大的剪刀在你眼前慢慢地搜寻,而你只能在被发现还是躲避成功这两种结果中等待,那一刻是多么的令人肾上腺素飙升啊。

《钟楼》的创意无疑是成功的,但是距离真正的恐怖游戏却还略微差一点意思。16位主机的游戏画面还难以给人带来第一眼的震撼,所以一款优秀的恐怖游戏只能出现在下一代游戏主机上。而这个重任就落在了CAPCOM身上。

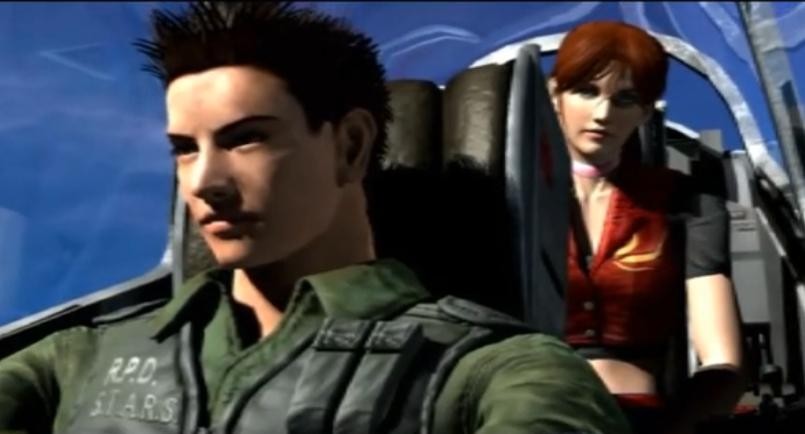

1996年3月《生化危机1》

在SONY的PS1主机和世嘉的SS主机相继发售以后,游戏正式进入了32位次世代主机时代。

主机性能上去了,游戏厂商也就面临了新的挑战。如果只是单纯地延续以往传统游戏的研发,注定难以满足大众的需求。关注到《钟楼》系列成功的CAPCOM就有了做一个“另类恐怖游戏”的想法。(PS:虽然《钟楼》成功了,但是在当时日本游戏市场上卖得最好的“恐怖类游戏”依然是《恐怖惊魂夜》这种AVG文字音像小说)

《鬼屋魔影》虽然画面粗糙,但却定义3D恐怖游戏的基本玩法

PS: 很多人都知道《生化危机》的玩法其实借鉴了PC上的《鬼屋魔影》,但是当年的《鬼屋魔影》别说吓唬人,光是让我看到它的游戏画面要忍住不发笑,就很不错了。只能说理念超前,无奈生不逢时,硬件配置和技术力难以跟上。

《生化危机》项目正式立项,但游戏在公司内部只属于一种试探性作品,虽然在研发上投入了许多资金,但更多的也只是为了掌握次世代主机的开发技能用作技术储备。对于《生化危机》这款作品CAPCOM并没有太多商业期望,在其宣传的投入上则是可以用少得可怜来形容,以至于在当年的《Fami通》的新作排行榜单上该作甚至连前50名都没有进入过。甚至到1996年3月22日游戏发售乃至其后相当长一段时间内,也依然有很多玩家都还不知道有这么一款游戏的存在。

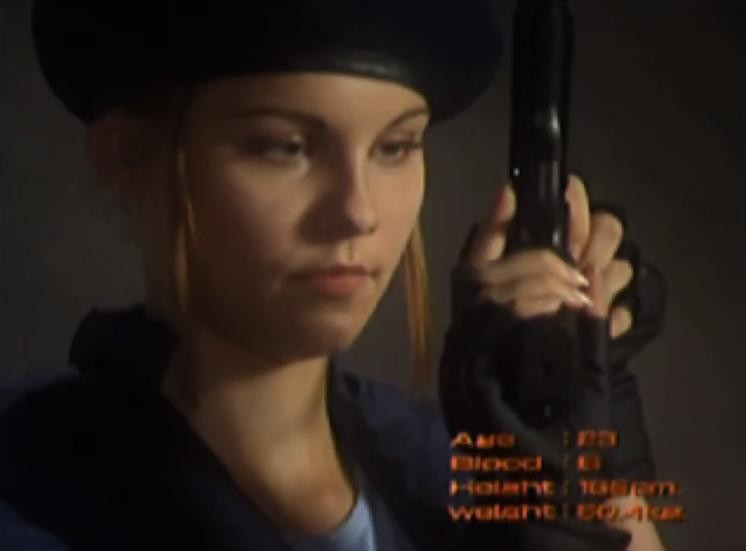

同时在游戏中的作为非核心部分的演出,在成本上也是能省则省,采用真人演出当做片头和结尾,也是为了免去CG动画的高额制作成本。但是无心插柳柳成荫,真人演出反而成了1代最大的噱头,这大概是连制作公司都没有想到的。

1代虽然只是个试验性作品,但是负责项目的三上真司并没有轻率地处理这款游戏。在预算有限的情况下,他固执地加入了双主角制下的不同路线分支、多结局模式、多周目隐藏要素等等,可谓诚意满满。在没有宣传加持的情况下,唯有这些用心的制作才最终能让玩家口口相传,捧为神作,最终创下了销量奇迹。

此前CAPCOM预判《生化危机》能卖出15万套就实属万幸,而最终《生化危机1》原版加上后面追加的导演剪辑版、震动版(支持PS1震动手柄的版本)等等,全平台全版本累计销量达到了500多万套,这在当时可谓是非常了不得的成绩。

由此《生化危机1》开创了一个时代,一个“仿生化类”恐怖游戏大行其道的时代。

1998年1月《生化危机2》

《生化危机1》的成功使得续作的诞生变得顺水推舟,同时第一功臣三上真司也被CAPCOM赋予了更大权力,公司随后组建成了以他为首的第四开发部,并获得了更多的资金支持。

《生化危机2》原本定于1997年3月发售,然而由神谷英树担当监督的初版在完成过半后,三上真司终于按捺不住内心的焦急,对此版本表达了极度的不满。三上真司认为目前的2代作品水平非常平庸,系统上来说,充其量只能算作1代的加强版,完全没有新意。而在游戏剧情上更是没有任何惊喜,完全充当了游戏的陪衬,情节平铺直叙,毫无铺垫悬念,这让致力于把《生化危机》系列继续做大做强的三上真司很是失望。

在与同事和公司高层多次激烈交锋后,《生化危机2》按照三上真司的想法回炉重做,而这个被否决的初版在往后被称为《生化危机1.5》(现在网络上已经有流出版本)。

多年以后,三上真司回忆起这段往事也笑称自己当年在同事中相当没有人缘。“独断专行”、“独裁者作风”等风评都累加到了他的头上,而他自己也做好了一旦2代未达预期的话就请辞的心理准备。

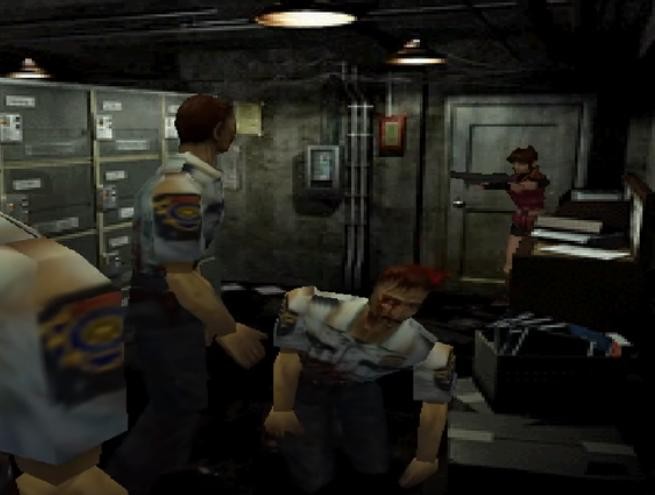

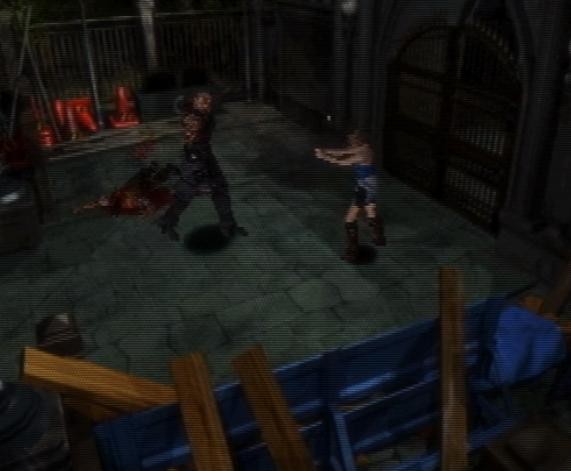

《生化危机1.5》泄露画面

重新制作的《生化危机2》直接增加了一张CD的容量,采用了双CD双主角的方式进行游戏,不同主角做的过事情还会在一定程度上对另一个主角流程产生联动效应。至于两位主角里昂和克莱尔,还有艾达王和反派人物威斯克等等这些经典角色相信大家都已经特别熟悉了,我就不多介绍了。 可以说《生化危机2》奠定了本系列的世界观设定,在此后的一系列作品的研发都是基于2代之上的继续延伸。

《生化危机2》的隐藏要素和游戏模式也是非常丰富的,光是一个“第四幸存者”就让我沉迷其中达数周之久。而其中的“豆腐模式”更是让当时的玩家津津乐道。甚至一度还有传言,达到一定通关条件后还会增加新的角色:“豪鬼”。记得当时的《电软》还煞有其事地刊登了一幅照片证明“豪鬼”的存在,欺骗了不少玩家的感情。

在恐怖氛围的营造上,2代表现得更加成熟,适时的背景音效和画面配合得相当贴合,而强力敌人追踪者的出现更增加了玩家的紧张感。这种时刻被不可战胜的敌人追杀的模式也被后来的很多游戏所借鉴,比如《零:红蝶》里面的女怨灵纱重。

《生化危机2》在玩家的热烈期待下于1998年1月29日销售,首月便破了百万套销量,最终达到了500万,而全平台各版本累计销量达到了破纪录的800万套。这是巨大的成功,标志着生化危机系列正式成为能够左右主机销量的一线大作。

1999年9月《生化危机3》

《生化危机2》的大获成功让原本对三上真司有所不满的高层暂时收起了怨气,在接下来的日子里也给第四开发部和三上真司更多的自由。但同时,在巨大的商业利益面前CAPCOM也对三上真司下达了一道不容讨论的死命令:“必须一年之内发售续作,这次绝对不允许延期。”

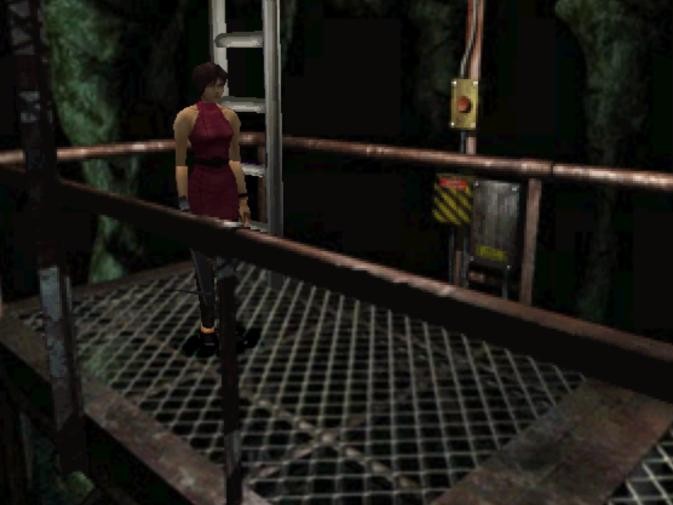

在三上真司看来,这几乎是一个不可能完成的任务,无奈之下他只好决定让已经在开发中的外传作品《生化危机:最后逃亡》临时改名为《生化危机3》,权充续作。这就是当时玩家所疑惑的原因,明明2代都已经是双CD双主角了,怎么到了3代反而退化成了单CD单主角的缘故。因为这原本就是一款投入低,开发周期短的外传作品。

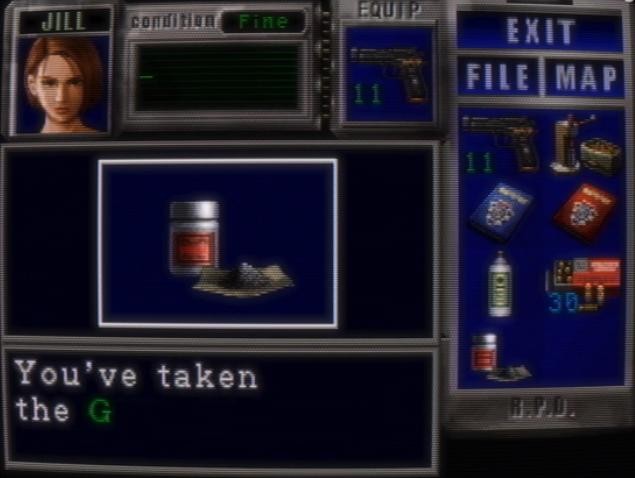

作为外传作品,其侧重点原本就不在创新上,相反还弱化了2代的一些成功因素:降低了解迷玩法,弱化了对恐怖氛围的刻画,简化了剧情等等,而唯一有所进步的地方,就是在“动作”方面。

《生化危机3》首次加入了180度转身和紧急回避操作,同时也提高了对玩家“动作”水平的要求,敌人更多更耐揍。这一切的变化使得游戏更加偏向动作化,而非之前的“探索解谜类”恐怖冒险游戏。 简言之,《生化危机3》可以说已经开始偏离了最开始定义下来的基本框架。

虽然《生化危机3》在各个方面都不尽人意,但是依靠着2代成功的余晖 ,3代依然收获了300万套的销量。较低的开发成本换来了如此高的收入,让公司高层喜不自胜,但对这个系列而言却是造成了非常糟糕的影响,从此CAPCOM开始忽略制作人的意图,甚至是玩家的喜好,最终把这个经典系列带上了不归之路。

2000年1月《生化危机:枪下游魂》

在生化系列大红大紫的前提下,冠名“生化危机”的外围游戏出来圈钱也是必然的一种现象。除去那些滥竽充数的劣质作品外,由CAPCOM本社制作的《枪下游魂》系列算得上是一款素质也还不错的应景作品了。

本作虽然以光枪射击的形式推出,但与一般的光枪游戏强制玩家行动轨迹不同,玩家在游戏中是可以自由走动的,因此本作也可以算作是一款特别的FPS游戏。

本作虽然是主打光枪强调射击爽快感的游戏,但是其对恐怖氛围的营造也算得上上乘 ,游戏中也同样会涉及寻找钥匙然后打开关键通路的桥段,以至于很多时候我甚至以为自己是在玩一款主观视角的《生化危机》。

游戏剧本设定也保持在原作范围内。本作主角是里昂的朋友,一名私家侦探。在《生化危机2》事件之后,里昂便委托主角开始调查保护伞公司,然而在调查过程中主角遇袭并失去了记忆,故事由此展开。

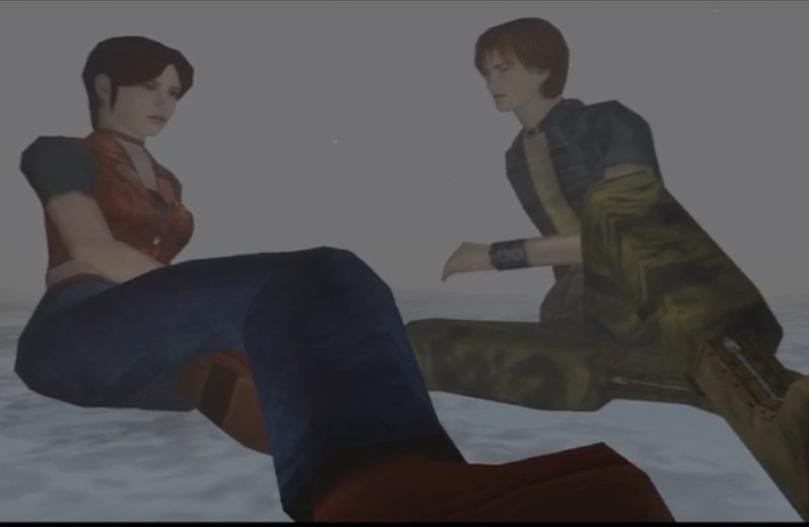

2000年2月《生化危机:代号维罗妮卡》

为了给自己的新主机DreamCast添加一份重量级砝码,世嘉公司凭借着自己与CAPCOM的良好关系,再一次获得了《生化危机》游戏的制作权,即由CAPCOM提供游戏版权,并负责游戏剧本,而让世嘉公司的技术开发小组负责实际的制作工作。而上一次类似的合作还是为世嘉的土星主机移植《生化危机1》的时候。

虽然《生化危机:维罗妮卡》并非出自CAPCOM本社制作,但是本作却可以说达到了传统生化危机系列的巅峰水平!

世嘉的游戏开发团队完全领悟到了1、2代成功的原因——即要完成一款以解谜为主的“恐怖”冒险题材的游戏。

本作谜题设计精致,一些看似不起眼的地方,恰恰是解谜的关键所在。比如CG动画里面出现的反派兄妹扯去蜻蜓翅膀的画面,正对应了某处机关的关窍所在。

环境刻画也可谓登峰造极。DC主机性能本身就非常不俗,游戏画面干净漂亮。我就记得有一幕:当克莱尔走过长廊的时候,伴随着突然而至的闪电和奇诡的音乐,那一刻虽然没有任何敌人出现,但是却勾起了我内心深处的恐惧。

本作的剧情编排非常考究,特别是针对主要角色的刻画也是全系列最为完整的。

一、爱情。

从最初史蒂夫对克莱尔的不信任,到克莱尔解开史蒂夫的心结,史蒂夫慢慢地被克莱尔所吸引,然后产生爱慕之情,这一切在故事的逐步推进中水到渠成。最终史蒂夫被注射病毒变成了怪物,他用自己残存的一丝意志控制住了自己不伤害克莱尔,奄奄一息之际,却连句“我爱你”都没说完就死了,这段感情戏引发了全篇的高潮。虽然整个情感发展过程略微俗套,但是不得不说依旧令人印象深刻。

二、兄妹情。

本作的双主角正是克莱尔和克里斯这一对兄妹,2代是克莱尔找哥哥,本作是哥哥找妹妹,可谓是互相呼应,也说明两兄妹的深厚感情。

三、姐弟情。

本作的大反派也恰好是一对姐弟,不过相对主角间纯纯的兄妹情,这对阿什福德姐弟的感情却带有一种病态的美感。弟弟从小爱慕姐姐,这种近似偶像般的疯狂崇拜让其精神开始分裂,最终发展到常常把自己完全打扮成姐姐的模样,以为自己就是姐姐分身。

在生化危机众多的系列作品中,本作是唯一一部认真描绘反派人物故事的作品。而在此之前,对于反派人物的刻画基本上都是只言片语。比方说,最著名的反派威斯克,他到底是何方神圣,他最终目的又是什么,在他身后还有没有更大的背景,只怕谁也说不上来,而这些谜团直到威斯克在后继作品中死亡为止,在游戏中都没有给出明确的答案。而留给玩家的,仅仅只是知道他很酷罢了。

而在《维罗妮卡》中对阿什福德姐弟的描述,则从他们小时候开始,直到长大成人,中间的成长经历,角色性格都有通过CG剧情动画、游戏中所能收集到的笔记,还有人物间的对话等各种方式进行了充分表达,这才最终呈现给玩家一对性格丰满的反派角色。

除剧情外,此作的系统基本上是在《生化危机2》的基础上进一步改良和强化:同样采用男女双主角,更丰富的武器系统等等,这一切都让该作成为在《生化危机4》出来之前综合素质最高的一作!甚至可以这么说,《生化危机:代号维罗妮卡》才是名副其实的系列第3代作品。

然而,因为世嘉DC主机在游戏主机大战中早早落败的原因,该作最终在DC上只卖出不到80万套的销量,实在是令人惋惜。

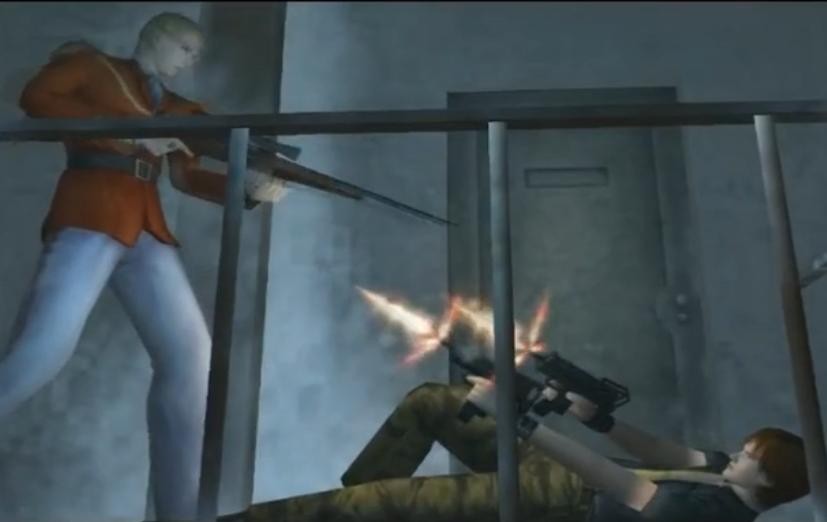

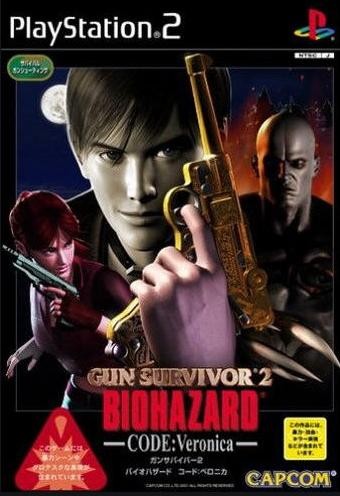

2001年11月《枪下游魂2:代号维罗妮卡》

生化危机光枪射击系列的第2作,剧情基本照搬《生化危机:代号维罗妮卡》,用另一种方式来演绎原作剧情。玩家可以从克莱尔和史蒂夫两名主角中任选一名进行游戏,目标是逃脱洛克福德岛。不过游戏故事在某些细节上与原作相比起来略有不同,人气敌人“追踪者”也会友情登场。

跟前作《枪下游魂》一样,可以使用PS2的专用光枪GUNCON2控制角色的移动和攻击,虽然也保留了一定的解谜要素,但整体上看更趋向纯正的射击游戏了。

此后,该系列就不仅仅只限定在生化危机中找故事了,CAPCOM的另一名作《恐龙危机》也被纳入了本系列故事,而且越来越强调射击游戏的爽快感。不过如果玩家仅仅只是要买个光枪游戏的话,干嘛非要买本作了?比它好玩的光枪游戏多了去了。

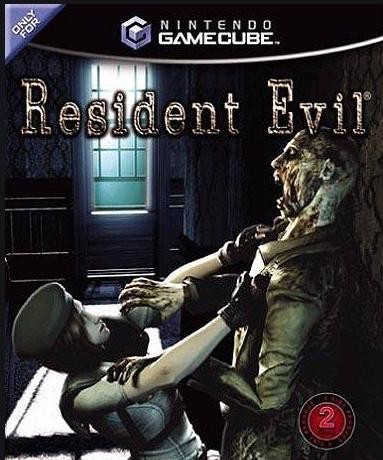

2002年3月《生化危机1:复刻版》

在NGC发售之后,一直对SONY有所不满的三上真司很快与任天堂走到了一起,并透露《生化危机4》已经与任天堂签订了独占协议。多年以后,三上真司谈及此事时说道,他当时认为只有任天堂才是唯一一家能够为不同年龄层玩家提供游戏的公司。而索尼和微软的业务繁多,游戏做不好还会做其他的,远不如任天堂恪守专业,尽心尽力。

这些话是否是他的真心,还仅仅只是为他当年的年轻气盛做出的决定做辩解,我们无从得知。但结果就是,不仅仅是《生化危机4》,接下来数年间《生化危机》有价值的新作品均只出现在NGC平台上。

第一款就是高清化的《生化危机1:复刻版》。

本作绝非是简单地复刻移植,而是彻底地重做。完全按照新世代主机性能标准重新绘制了场景,又加入了动态光源效果,效果拔群。而在系统上,游戏加入了新的情节流程,游戏难度也提升不少。比如丧尸更加难以对付,只有爆头才能真正消灭它们,不然倒地的丧尸依然有机会突然站起来杀玩家一个措手不及。

优秀的画面和高难度的敌人使得《生化危机1:复刻版》的恐怖感有了极大提升,以至于很多玩家认为该作才是系列最恐怖的一部作品。

本作的环境刻画即便在今天看来也属一流

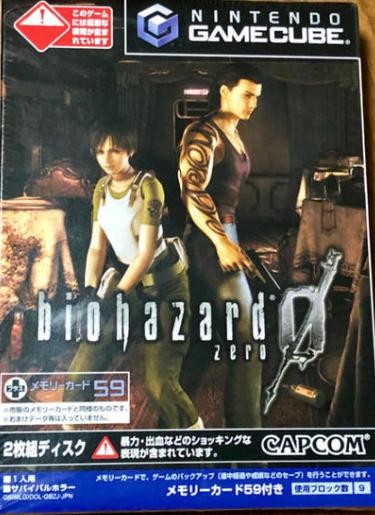

2002年11月《生化危机0》

NGC版本《生化危机0》是紧跟着《生化危机1:复刻版》后发售的游戏,该游戏最开始是打算在N64上发售,但是因为N64过早的退出了市场竞争,所以只好转移到NGC平台上进行发售。

此作按照生化系列老传统采用双主角的模式来进行,不同的是在游戏中可以随时切换主角。但是本作游戏场景过于单一,大部分时间都在列车这么一个场景上来回折腾,剧情也毫无惊喜之处,平淡无味,而两个主角除了瑞贝卡之外,男主比利的存在感极低,再加上缺乏特色的BOSS设计,没有新意的敌人,这一切对比早半年发售的《生化危机1:复刻版》明显缺少诚意。

最终作为生化系列原创新作品的《生化危机0》仅仅只卖出不到百万套,而且玩家口碑不高。

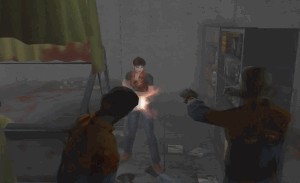

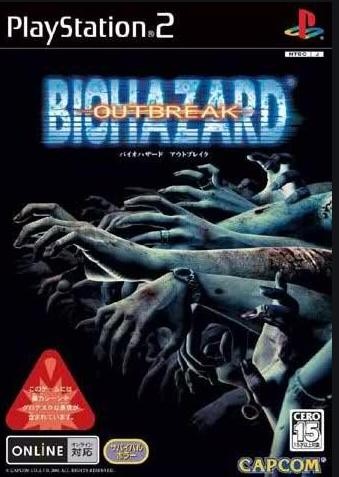

2003年12月《生化危机:爆发》

三上真司一度狂喷SONY,站在CAPCOM高层的角度来讲,这种做法完全是不智的。为了弥补与SONY的关系,CAPCOM撇开三上真司在PS2上推出了生化危机系列第一款主打联机模式的作品——《生化危机:爆发》。

该作由打造《怪物猎人》的第一开发部负责开发,描写一群普通人逃离浣熊市的恐怖经历。

玩家分别扮演4名不同角色并进行组队,不同角色有着不同的技能,如何通关就看玩家之间是否有着良好的沟通与协助了。本作最有意思的是,游戏设定了病毒腐蚀率,如果腐蚀率到达100%,玩家就会变成丧尸,到时候就可以作为敌人反过来啃咬同伴。

作为网络合作游戏,本作创新要素不缺,不少玩法还挺有乐趣,但是作为联网协作游戏,最重要的“联网环境”却不尽人意。这固然是因为当年的游戏主机联网技术还比较落后的原因,但在游戏中竟然没有提供玩家互相沟通的方式,这明显就是制作者的失误了。

一个没有交流的网络游戏就像是玩家跟3个高智商的AI一起游玩,那这跟单机游戏有何区别?

该作在2004年推出了资料片《第二章》后便销声匿迹。游戏虽然没有引起多大热潮,但是作为主机平台上的网络游戏先驱之一,至少让玩家知道了,原来游戏还可以这么玩。。

2005年1月《生化危机4》

在《生化危机1:复刻版》的发售极大地带动了NGC的销售势头,使得NGC在很长一段时间内超过了PS2的销量,这更加坚定了三上真司在NGC上继续推出《生化危机4》的决心。

但是为了开发出他心目中的《生化危机4》,三上真司多次修改剧本,甚至是推翻重做,当时已经有着极高完成度的“生化危机3.5”也是这在这种情况下被放弃的。

由于该版本的风格过于奇特,被三上认为与BIO系列的风格不符合

这一切不但造成《生化危机4》的难产,也使得开发成本节节升高,远超预期。社长辻本宪三再三权衡,就推出其他平台版本事宜曾多次找到他进行商量,然而三上真司则态度异常坚决地表示绝不在NGC以外的任何平台推出《生化危机4》,如果高层一意孤行,他将选择辞职。不仅如此,甚至面对媒体时三上真司也管不住自己的大嘴巴,不计后果地说道:“如果生化4跨平台了,我就切腹谢罪。”虽然CAPCOM高层在当时选择了退让,但是两者之间的隔阂就此产生了。

2004年6月7日,在距离3代发售五年后,万众期待的《生化危机4》终于姗姗来迟,此时的NGC已经迟暮。尽管媒体和玩家都对4代的品质赞赏不已,但首月销量才刚刚过100万套,最终NGC平台总体销量也停留在了160万套,这是一个非常尴尬的结果。

为了挽回损失,CAPCOM再也不迁就三上真司了,随即开始了PS2版本的《生化危机4》的移植工作,并最终在PS2上又卖了230多万份,才算勉强保持了生化危机系列的利润率。而固执的三上真司则在失败后依旧为NGC平台再次开发了《杀手7》,结果也是惨败。而且在这段期间,三上真司的权力已经开始被慢慢收回。最终PS2版本的发售让三上真司的诺言变成了玩家的笑柄,导致了他与CAPCOM的彻底决裂。而《生化危机4》的NGC独占笑话也成了CAPCOM一个挥之不去的黑历史。在这个事件中三上真司和CAPCOM其实是双输的。

说回游戏本身。

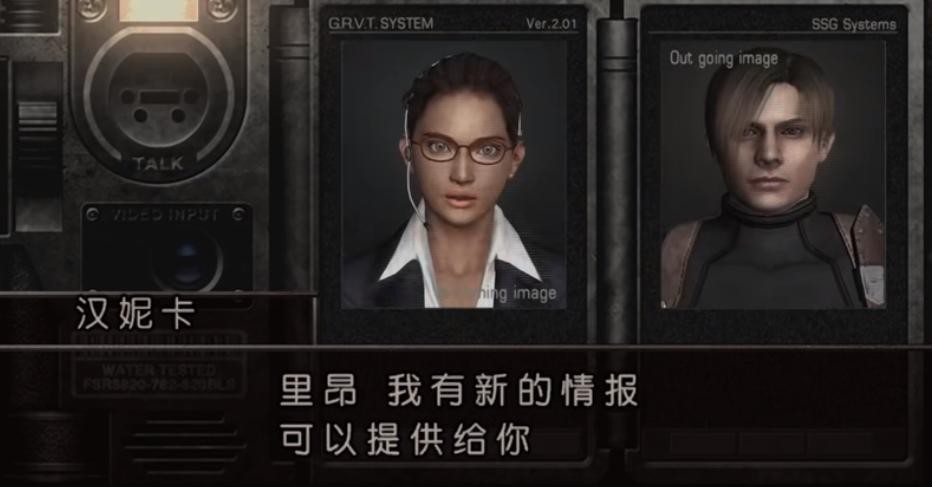

《生化危机4》破天荒地采用了第三人称越肩后背视角,即为现在所说的“TPS类型”。虽然现在的TPS游戏多如牛毛,但带起这一股风潮的正是《生化危机4》。

不过作为早期的TPS游戏,《生化危机4》在视角运用上还是比较生疏的。玩家操作的人物在屏幕中的所占比例过大,玩家可视面积不够,玩家在快速转向或是做其他瞄准等精确操作时感觉比较别扭,而且同FPS一样,容易造成玩家的头晕现象。

《生化危机4》另一个创新是QTE。QTE虽然不是《生化危机4》首先提出的,但却在《生化危机4》中表现得十分出彩,在很多重要剧情过场中都起到了关键作用。

《生化危机4》还继承了《生化危机3》中大受好评的佣兵模式,而且可玩性更强。直到现在还有许多人依然在挑战并刷新着佣兵模式的高分记录,可见其人气之高。

但是三上真司一直所倡导的“恐怖感”,却并没有真正成为《生化危机4》的重点。相反,正因为游戏在动作设计上巧妙之处,使得玩家在面对敌人时有了更多的技巧和手段,从而淡化了玩家面对敌人的恐惧感。加上本作一改之前的“鬼屋冒险”模式,使得环境氛围的刻画有些不如前作来得阴森压抑。此外,敌人也不再是笨拙丧尸,而是拥有一定智商且行动迅速的寄生人,面对这种类型的敌人,与其说是“感受内心恐怖”,不如说是享受“被追杀带来的紧张感”。

而另一方面本作进一步淡化解谜要素在游戏中比重的做法,使得《生化危机》从本作开始已经由一个“恐怖解谜”游戏,变成了“恐怖动作”游戏。

总之,《生化危机4》是一个经典的游戏,它在整个系列中起到了承前启后的作用。如果不是因为平台选择的关系导致销量不佳,也许这一切的结局又会不一样了。

写在最后

在《生化危机4》之后,三上真司离开了这个让他功成名就的游戏,而只看重商业利益的CAPCOM则是在歧路上越走越远。2007年由竹内润担当制作人的《生化危机5》破纪录地卖出了800多万套,又一次重现了《生化危机2》的辉煌。然而这看似成功的背后,却是来自老玩家的一致声讨,游戏口碑可谓极差。

从《生化危机5》开始,该系列摒弃了几乎全部的“恐怖AVG”要素,游戏开始主打动作射击,可是这类型的TPS游戏在当时已经开始大量出现。而可悲的是,CAPCOM不但没有意识到这点,反而因为销量上的成功,在后继作品中更加变本加厉。最终导致该系列后继作品无论是口碑还是销量都处于一种平平无奇的状态,《生化危机》曾经能够主导主机成败的霸者地位已经一去不复返。

至于后来出的《生化危机7》和还未面世的《生化危机8》,虽然重新回到了“恐怖AVG”的主题上,但是他们真的还是我们所熟悉的那个“生化危机”吗?

如果给他们换一个名字,比如叫《林中小屋历险记》,相信大家也完全感觉不到哪怕一点点的违和,因为它们本不过就是冠上了一个“生化”的名头顺便卖点情怀的“新”游戏而已。

在我心中,“生化危机”在4代之后就已经死了,三上真司之后再无“生化”。

-

- 难以复制的传奇:旗下营中学的辉煌往事

-

2025-09-01 03:42:04

-

- 演唱会坠台、半聋18年、74岁翻红,铁肺歌王林子祥经历了什么?

-

2025-09-01 03:39:49

-

- 浠ヤ负鏄潵鐜╃殑锛屾病鎯冲埌鏄節涔濆叓鍗佷竴闅撅紵

-

2025-09-01 03:37:33

-

- 细数宝钗的缺德行为,宝姑娘就是金陵一霸家庭培养出的一朵霸王花

-

2025-09-01 03:35:18

-

- 初中语文 | 写作指导:插叙写法及范文展示

-

2025-09-01 03:33:03

-

- 蒜易通访谈天下良田创始团队:让天下农耕者无忧

-

2025-09-01 03:30:48

-

- 各省考研现场确认时间&流程汇总,千万不要记错了时间

-

2025-09-01 03:28:33

-

- 80首冬至诗词,天寒地冻,人间岁暮,温暖如期而至

-

2025-09-01 03:26:18

-

- 秦汉半两钱列举

-

2025-09-01 03:24:02

-

- 天津妇孺皆知的首富李善人,如何称霸百年富豪津门榜首的

-

2025-09-01 03:21:47

-

- 一口气看完清朝296年历史

-

2025-09-01 03:19:32

-

- 太平天国忠王李秀成究竟是万古忠义还是晚节不保?【名人传记03】

-

2025-09-01 03:17:17

-

- 「鲁荣渔2682号惨案」:远洋渔船中的绝地大逃杀

-

2025-09-01 03:15:02

-

- 整合东南亚之泛亚铁路

-

2025-09-01 03:12:47

-

- 豆瓣9.2《触不可及》,法式人文精神,跨越阶层鸿沟的灵魂救赎

-

2025-09-01 03:10:31

-

- 军旗飘扬 我是特种兵之《子弹上膛》的″孤狼B组″

-

2025-09-01 03:08:16

-

- 国产电视剧推荐:30部好看的,谍战剧

-

2025-09-01 03:06:01

-

- 这是三月(外五首)

-

2025-08-31 16:52:28

-

- 乌现千米高蘑菇云,俄军发动大规模空投亚核弹,威力相当于核爆炸

-

2025-08-31 16:50:12

-

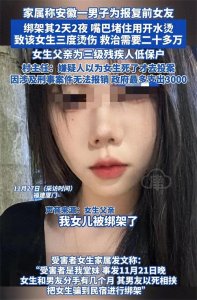

- 太吓人!20岁女生遭前任绑架虐待两天,男子自首,家人哭诉

-

2025-08-31 16:47:57

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气 2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部

2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部