秦汉半两钱列举

秦汉半两钱列举

半两钱铸行于中国封建社会前期,其始为战国秦的钱币,至秦统一后成为中国全国法定货币,在国家经济生活与商品经济发展中占有重要的地位。研究半两钱发展过程中的变化,对中国货币史的研究有重要的意义。

建国以来由于考古科学的发展,带有确切纪年或者可以推定相对年代的材料相继出土,给我们提供了更加清晰认识问题的实物基础,对于前人旧说的正确与否,提供了检验的客观依据。

但一些钱币学者往往见不到新的出土材料,囿于旧说,相沿成误,而考古工作者也由于出土材料分散各地,缺乏专著,仍以旧说为断代根据。年来失误者亦多。有鉴及此,借各地师友之助,集新出秦、汉半两钱币,稽之史实,汇成一篇,供钱币爱好者以及学者取证

战国秦半两钱

“半两”本为秦钱,史有定论,“两”“铢”均秦制,《说文》:“二十四铢为一两”。《史记》索隐顾氏引《古今注》云:“秦钱半两,径一寸,重十二铢”。

历代钱书均以重十二铢者为秦半两,而以秦半两始铸行于秦之统一,二说均不可信。其说盖源于《史记·平准书》。太史公曰:“及至秦,中一国之币为二等,黄金以镒名,为上币,铜钱识日半两,重如其文,为下币”。顾烜《钱谱》曰:(半两钱)“秦始皇铸,重十二铢”,唐司马贞《史记·索引》因之,遂成两千年来之误。

1954年四川发掘巴县冬笋坝和昭化宝轮院船棺葬墓,首倡半两钱始铸于战国之说①。学术界对此颇有争议②。至1980年发掘四川青川县郝家坪50号墓,七枚半两钱与秦昭王元年(前306年)纪年木牍同出,半两钱始铸于战国之说遂成定论③。史载秦惠文王二年(前336年)“初行钱”④,说者或谓半两钱始行于秦惠文王二年,亦不为无据。今举青川郝家坪墓50出土之半两钱为战国秦半两之代表,列为例一。

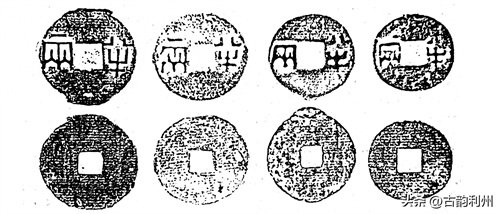

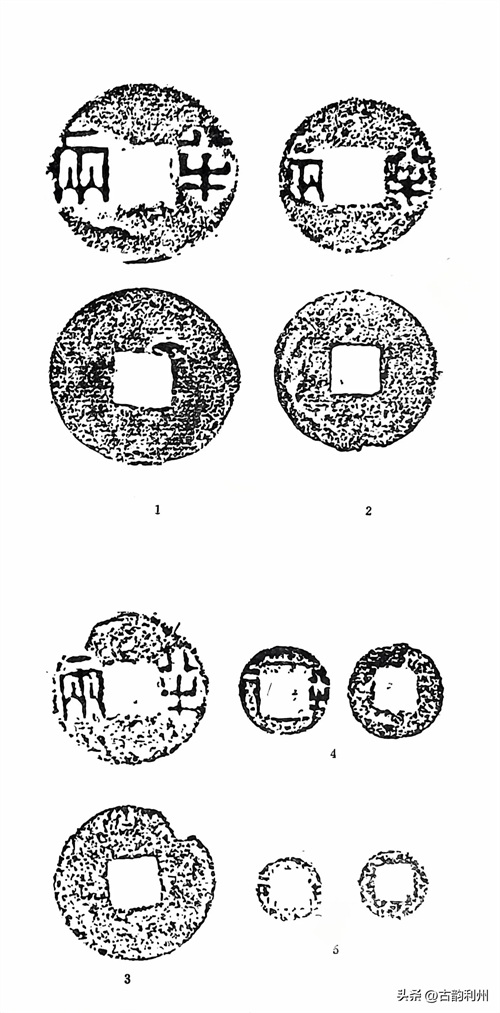

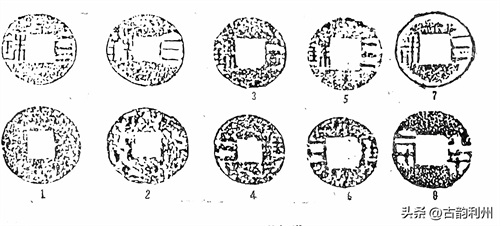

此钱现藏四川省考古研究所,为迄今考古发现有年代记载秦半两钱之最早者。这批钱绿锈斑驳,或略带赭红,文字篆法古朴,字文凸起,但个别字画较浅,近于漫平。铸法原始,幕面不甚平整而钱背或有铜渍,铸口宽大而不修平,最宽者达1.3厘米。有上下左右流口,故知其并非“一钱一范”。直径最大者3.21、最小者2.7厘米,以3厘米以上者居多(占六枚),重者9.8、最轻者仅2克,一般在3.9~6.7克之间。穿孔多面大于背,“半”字下横与“两”字上横均较短(图一、表一)。

图一,四川青山县郝家坪墓50出土拓片

秦昭王元年(前306年)上距秦国“初行钱”仅有三十年,而下离秦始皇统一中国(前221年),尚有八十年,其间秦国铸行之半两钱型必不止此。四川巴县冬笋坝、昭化宝轮院⑤、四川郫县红光公社⑥,四川绵竹⑦、陕西大荔县朝邑战国秦墓⑧、湖北宜城县楚皇城雷家坡⑨ 及陕西咸阳黄家沟战国墓、耀县战国墓、四川荥经古城坪、四川绵阳均有此类半两钱出土。1962年陕西长安县首帕张堡出土的“一钵千钱”⑩中,圆穿半两钱与方扎半两钱同出,其形制更为古拙,其时间或更早于此钱,可资参证。

秦初半两钱

《秦始皇本纪》:秦兼天下,“一法度衡石丈尺,车同轨,书同文字”。未言币制统一之事。而《平准书》太史公所言者,乃司马迁对秦始皇统一币制法令之概述,适足补《本纪》正文之不足,战国秦半两之新发现正可与《史》文互补,然战国秦半两与统一后秦半两钱型之区分,钱币学家难言之,概始皇承袭先王旧业,二十六年兼并天下,除变秦一国之半两钱为全国法定钱币外,于钱型大小轻重未闻改制,且秦钱先后杂出,又“奸民”盗铸者不止,云梦出土《秦律》谓“千钱一畚(钵)钱善不善,杂实之,百姓市用钱美恶杂之,勿取异”四,是私铸钱亦可掺杂其间,于社会通行。故半两钱之早晚真伪颇难划分。前人强行以铢两轻重划分年代,其不可尽信正在于此。然历史之陈迹,究有其发展变化可寻者。

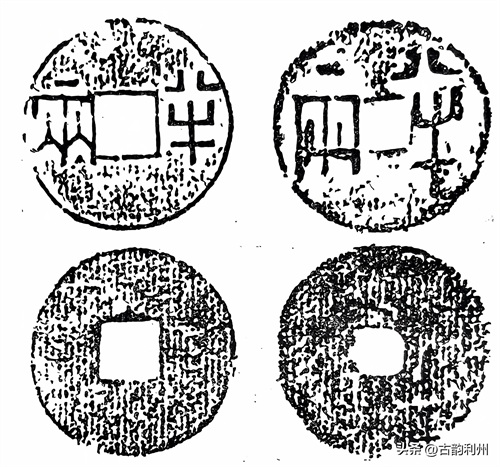

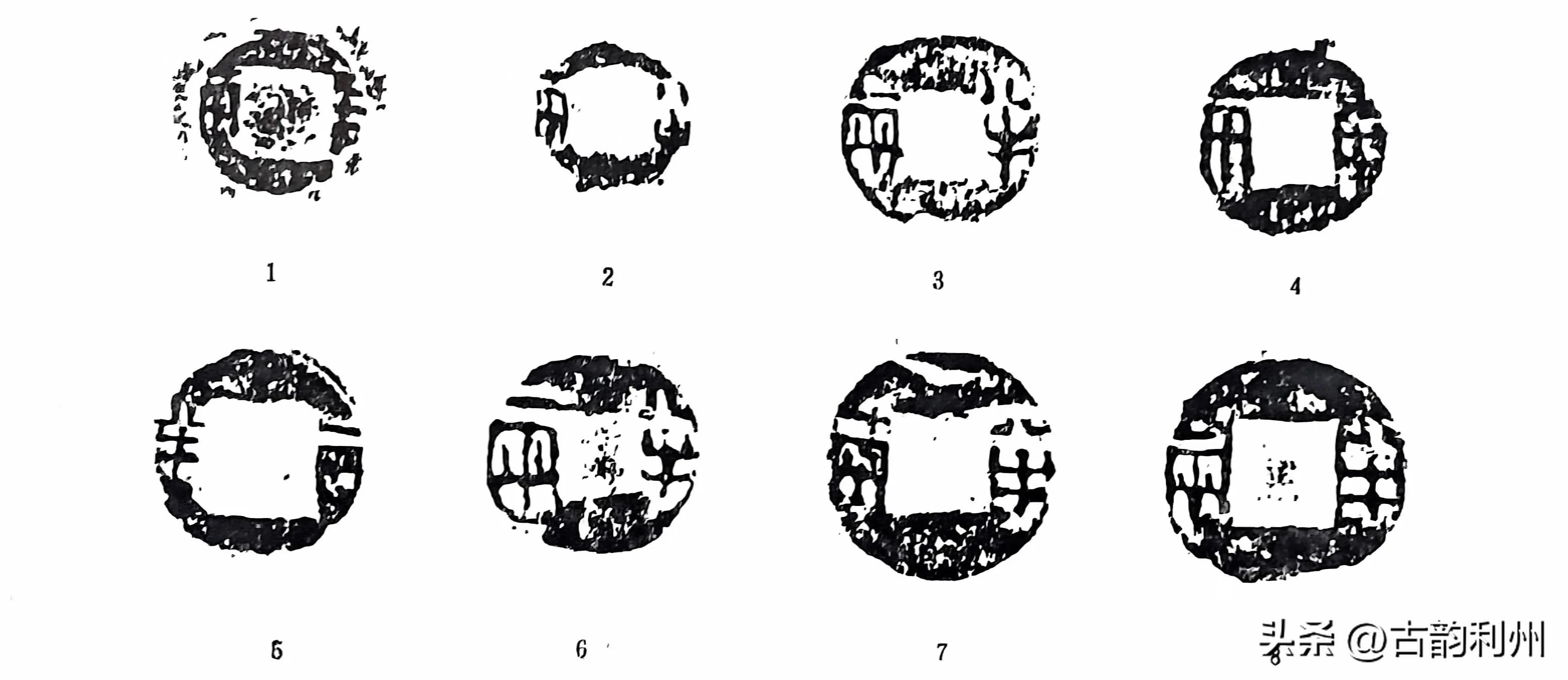

纵观80年代新出土(有铸造颇为精整之秦钱,始见于云梦睡虎地墓23(二枚),后见于内蒙古赤峰市敖汉旗,皆周廓齐整而工艺精美,铸造规范度颇高,钱径均在3厘米左右。面穿明显大于背穿,刻划清晰,字体瘦长,韵味清新,且个别有铸内外廓者(图二),前者二枚“两”字上划尚短,后者上横已与“网”部等齐,半字二横笔亦近乎等长,皆与一般常见之秦半两迥然有别,即单就工艺而论,一般常见之秦半两亦远不如此钱精整。前者出于湖北云梦县秦墓23,已有报告发表⑫,后者1976年夏出于敖汉旗政府所在地新惠之北约2.5公里之孟克河左岸,此处是燕秦长城之所经,钱出于长城线之北侧窖藏⑬。

图二甲,湖北云梦23号墓出土拓片

《史记·秦始皇本纪》:“二十五年,大兴兵,使王贲将,攻燕辽东,得燕王喜。还攻代,虏代王嘉”。(二十六年),“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监”。《正义》云:“阴山在朔州北塞外,从河傍阴山,东至辽东,筑长城为北界”。可知秦占据辽东在二十五年,设辽西郡筑长城在二十六年,敖汉旗属辽西郡,事均在秦灭六国前后。同一时期在南北相距数千里出此相类似之秦“正规”半两钱,似不得谓之偶然。至谓钱文为李斯小篆。似推想之辞,概此种钱文,早于昭王元年墓中见之(图一:左)。若谓此前不若此钱之工艺精整则属信然。余谓此类半两钱为秦始皇统一中国后官铸之铜钱。故其钱文较之常见半两钱工艺工整,此正秦统一时期半两钱之新证。虽不足以概括秦初半两钱之全貌,亦可作为秦初官铸半两之典型,因举以为半两钱例二。

云梦睡虎地出土秦半两钱二枚,其中一枚直径3.11,面穿0.88厘米(背穿孔略小为0.82厘米),有内外廓,廓厚0.13厘米,重6.5克,另一枚直径3,21,穿0.65厘米,有外廓,廓厚0.14厘米,重6.8克。敖汉旗发表半两钱九枚,文中注明均无外廓,钱较规整厚重,最大直径为3.3,最小直径为3.1厘米,最重的为12.3克,最轻的为10.2克,二者相比,其直径大小字文风格与工艺铸造颇为相似,然而重量则大相悬殊,概太史公所谓“各随时而轻重无常”者。其所以难以轻重定其先后于此亦可为一证。

图二乙,内蒙古敖汉旗出土拓片

秦代晚期半两钱

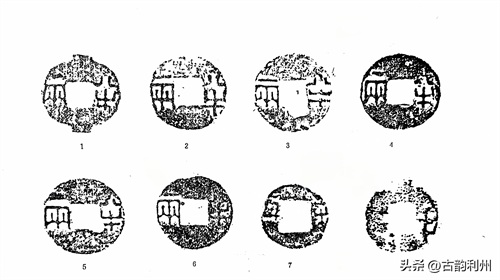

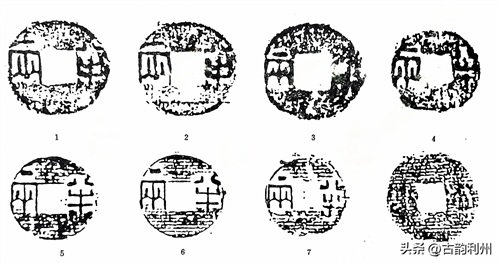

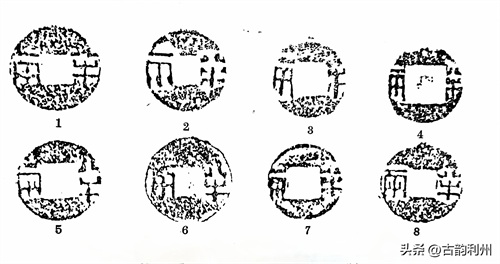

能确知为秦代晚期之半两钱型者莫如始皇陵临葬坑中出土之半两钱(图三)⑭。除图中揭示者外,另有郑庄石料加工场遗址出土半两钱2枚⑮。直径3.3、穿宽0.8厘米,重7.9克。图中一号兵马俑坑底部铺地砖上出半两钱1枚,直径2.72、穿宽0.69厘米,重4.1克;上焦村秦墓15出土半两钱1枚⑯。直径2.5、穿宽1厘米,重3.05克;始皇陵北侧鱼池村遗址出土半两钱540余枚⑰;1979~1980年,在始皇陵园西侧的赵背户村,发掘修建始皇陵刑徒的墓葬32座,其中墓29出土半两钱37枚(一枚残),墓32出土半两钱3枚⑱,直径最大者3.4,最小者只有2.23厘米,最重者6.01克,约合秦制9铢,最轻者1.35克,约合秦制2铢。这里除延续使用之战国秦半两及私铸减重之秦半两外,以鱼池村为例,多数标本钱径均在2.64~2.83厘米之间,重在2.20~3.80克之间,约合秦制3.3~5.7铢。从考古发掘取得的科学数据证明,所谓秦半两重十二铢者,为数甚少,而社会通行的钱币大部分属于大小不等的“半两钱”。可知“半两”仅为法定价值而并非铸钱的实际重量,是等值之标记而已。上述始皇陵临葬坑中出土之秦半两除少数钱径尚能达到3厘米以外,其它钱之直径多数均在2.7厘米左右。从总的情况看,秦代晚期半两钱的直径较前已大为缩小,因举此类半两钱为例三。

始皇陵临葬设施出土之秦半两,约可分为三种。其中“刑1”出土之半两钱,钱体扁圆而上下流口均未磨去,钱文仍沿早期半两写法,边廓不整(图三:1)。“上焦”与“兵马坑”所出二枚半两均制作粗糙,字文模糊不清(图三:7、8),均应为“奸民盗铸”钱;“刑2”一枚,钱体较大,钱径3.09、穿径0.82,厚0.12厘米,重5.9克,边廓整齐而字文极类上述之秦初“官铸”半两钱,故疑为秦代较早之铸钱;其余八枚钱型规范,廓边整齐,字文清晰,均应为始皇晚年之官铸半两。然字文写法仍多沿先秦之旧而非上述例二之字体,此两种书体,是否于秦代先后并存,尚待实证。

图三,陕西临潼秦始皇临葬坑出土拓片

秦初官铸钱型直径为3~3.2厘米,始皇晚年钱径多近2.7厘米,从总体上看基本上是这两种体型,然轻重无常,已如上述。1983年陕西临潼县油王村秦代芷阳遗址手工业作坊区出土之秦半两铜范母,主浇道两侧排列阳文半两钱模十四枚,钱文高挺,钱径2.7厘米,此为迄今发现秦代最早之铜范母。钱文亦颇规范,可视为秦代晚期之官铸钱范,亦可为秦代晚期钱型缩小之明证⑲。

秦代“荚钱”半两

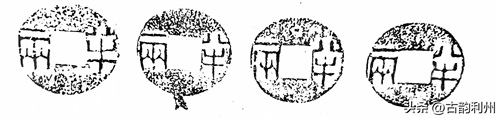

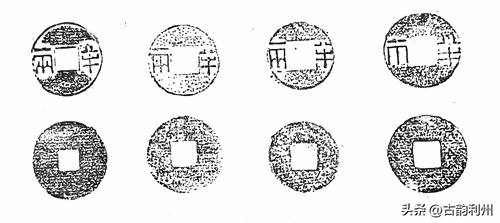

前人著作,或谓秦有荚钱,然史无明文记载,此论者亦缺乏考古发掘实证。所举钱型当否亦甚难确知,为于近代田野考古材料中取证。特选四川茂汶县石棺葬7号墓所出半两钱为例四。

根据茂汶石棺墓墓型及出土之器物的组合排比,可以确认其为秦末墓葬@,墓中出土铜钱,除有战国秦半两、秦半两外,还同出有两种小半两。

其一钱径为1.84、穿径0.82厘米,重1.7克;其二钱径1.32、穿径0.7厘米,重1克(图四:4、5)。此二种无疑即秦末私铸之小钱,历来钱币学家所谓之秦荚钱于此殆可证实。然所谓“荚钱”者,本非自铭,亦非钱名,其文仍为半两。这是汉人形容其钱之小如“榆荚”的“诨名”。严格地说,称秦时私铸小钱为“荚钱”,并非确当。现在既已相沿成俗,姑且以汉名名秦钱,只是便于称述而已。并非秦钱之定名也。

今既得秦“荚钱”实例,观其钱文,其不同于汉荚钱者,盖字形瘦长,而字文写法一如秦钱。至于钱型大小,钱质优劣,及轻重厚薄诸方面,因秦荚钱现出土不多,汉荚钱亦品类淆杂,很难有一定之标准,姑举此例以供参考。

图四,四川茂汶县石棺葬GM7秦墓出土拓片

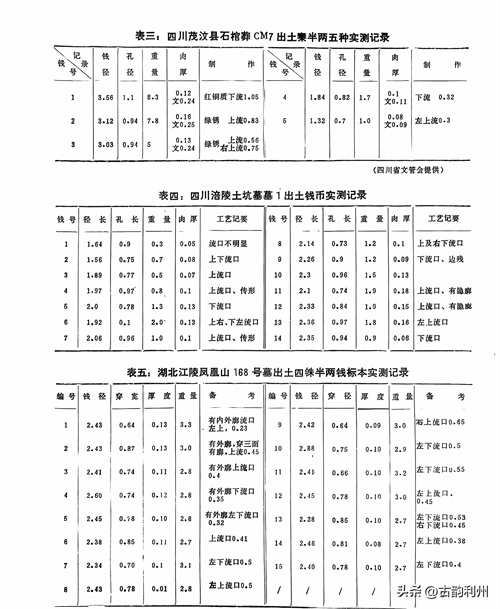

汉初榆荚钱

汉兴,承秦制,仍用半两钱,经过五年的楚汉战争,民生凋敝,财政匮乏,但在社会经济亟待恢复的同时,商业经济又在迅速发展,急需货币流通。以少而重之秦钱来满足当时的经济需要,显然是不可能的。故谓“秦钱重难用,更令民铸荚钱”。如淳注:“如榆英也”。因荚钱极言其小,故后世多以不盈指的小钱为荚钱,其实这种小钱,在汉初出土者种类甚多,大小亦甚悬殊。如山东章丘出土的荚钱石范,钱径仅为0.6厘米,一范上刻钱模多达三百二十四枚,莒县博物馆藏博兴出土荚钱石范、博兴文管所藏辛张出土石范,钱径1.2厘米,一次可铸钱八十四枚。也有直径可大至2.0厘米以上者,盖荚钱既属放铸,豪强减铜牟利,钱益多而轻,而“不轨逐利之民蓄积余盈,以稽市场,痛腾跃,米至石万钱,马至匹百金”。形成汉初钱币的恶性贬值。事实上,这些都是经过大量减重后的荚钱。汉初规定的荚钱并非如此。《史记·平准书》《集解》引《古今注》云: “榆荚钱重三铢”,可见荚钱也是有法定重量的。1982年四川涪陵西汉土坑一号墓出土之汉初半两钱,多数应为汉初行使之正规荚钱四,钱径最大者2.36、穿0.97厘米,重1.9克,最小者1.56、穿径0.75厘米、重0.7克,最轻者仅为0.3克,大者1.8克左右,约合汉制三铢(图五)。

图五,四川涪陵西汉土坑墓一号出土汉初荚钱拓片

涪陵一号土坑墓时代为汉初,其下限不到文景,在此期间除吕后二年(前186年)复行八铢钱外,只有汉初铸行榆荚钱一种,故以此墓出土之荚钱,列为例五。此中出土之荚钱十四种,虽大小不一,然多数铸作规整,半两一如秦钱写法,字文清晰,半字下横与两字上横一般较长,两字偶有减划成“甫”字者,其中图五:6、7两枚有隐廓,铸口较宽,穿孔宽度与钱径比例较大(大钱约为1.9与1.1厘米之比。小钱约为1.5与0.9之比)。其中有一枚传形者。从以上诸端看,均为汉初荚钱之特点,文帝四铢时均不如是(见下)。

汉初复行八铢钱

《汉书·高后纪》:二年秋七月,“行八铢钱”。应劭曰:“本秦钱,质如周钱,文曰‘半两’,重如其文,即八铢也,汉以其太重更铸荚钱,今民同名榆荚钱是也。民患其太轻,至此复行八铢钱”。此即钱学界所说的“汉八铢”。这次“复行八铢钱”是沿用秦钱还是另有新铸?向来为钱学研究之谜。盖半两十二铢者,本为秦钱之法定比值,不必尽如其称量标准。即就战国秦钱而论,足十二铢者也是少数。何况“随时而轻重无常”,很难以铢重划出标准。应《注》所言“本秦钱,文曰‘半两’,重如其文,即八铢也”。语意含糊,既云“文曰半两,重如其文”,又云“即八铢也”。即以大小而论,秦初铸钱与晚期铸钱即有大小二型(见上),若以“重如其文”而言,所言似指大钱,若以晚期秦半两而论(所谓“即八铢也”),则复行八铢者应指小型半两钱。今汉初通行半两品类颇多,1977年安徽阜阳妆阴侯灶夫妇墓出土之西汉半两钱,钱径多近3厘米。应属秦之大钱型。夏侯灶死于文帝十五年(前165年),上距秦亡(前207年)已四十二年,三十三枚半两钱。其中大 型者1枚,中型者12枚,小型者20枚,中型者直径约3厘米,小型者约2.7厘米,个别约2.2厘米,其文字略同于秦钱,但大多“半”字二横划等长,有的半字下横如同上横两端上翘,不类秦钱写法(图六:1~4)。1986年徐州北洞山文景时期楚王陵出土半两钱七万余枚,其中除少数可确知为秦钱外,多数为四铢半两型。但有的则与秦之小型半两相似(图六:5~7)。钱径2.7、穿宽0.9厘米,“半”字上下二横近乎等齐。周边多有隐廓,亦似属汉制。然应《注》既未指明为何种钱型,故无从确知何者为“汉八铢”矣。然秦半两大小二型,今既云“复行八铢”,则所指应为秦代晚期之小型半两而言。今者往往以秦之小型半两钱为“汉八铢”,宜其判定年代多误也。因举上述所出二种半两钱为例六(图六)。

图六,1-4安徽阜阳双古堆西汉汝阴侯墓出土拓片,5-8徐州北洞山汉楚王陵出土拓片。

文帝四铢半两钱

《史记·平准书》:“至孝文时,荚钱益多、轻,乃更铸四铢钱,其文为‘半两’,令民得自铸钱。”

自汉兴(前206年)至孝文帝五年(前175年)历时已经三十二年,虽皆行半两钱,然币制屡经改易,初行榆荚钱,令民放铸,引起汉初钱币的大混乱。在这种情况下,到汉惠帝时不得不禁“铸伪钱”。其后高后二年,民患荚钱太轻,又行八铢钱,六年又行五分钱(应劭注,“所谓荚钱者”)。是又恢复到三铢钱制。至孝文时,荚钱又益多而轻,到文帝五年(前175年)改行四铢钱,除盗铸令,令民放铸。这次放铸接受了上几次的经验,采取市场检查的办法来保证法重四铢的执行。1975年湖北江陵凤凰山168号墓(文帝十三年,前167年)中与101枚四铢半两同时出土的“称钱衡”就是证明㉒。

“称钱衡”衡杆长29.2、宽1、厚0.3厘米,上侧的正中心钉一铜环作准心,以系准绳,近两端处,分别于底侧与背面各插入一竹钉,以系绳索作悬挂称物之用。并在正、背与下侧墨书四十二字:

“正为市阳户人婴家称钱衡,以钱为累,刻曰“四朱(铢)”、“两”,疏“第十”。敢择轻重衡,及弗用,刻论罚,徭里家十日。(《□黄律》)”

衡上书文的意思是:这是制发给市阳里商民的称钱天平,需以法定标准重量作为法码。标重“四朱”或“两”,并有凭证编号“第十”,律令规定,如果收选用轻衡或重衡,或不用规定的称钱衡者,就要罚以在本里服十天的徭役。

与此称钱衡同出的有专用法码,法码圆环形,外径3厘米,重10.75克。按秦高奴铜权换算,重当秦汉时期十六铢,恰为法定四铢钱重的四倍。它是与“称钱衡”和一百零一枚四铢半两钱同放在一个竹笥(箱)中,作为墓主人的生前用物来陪墓的,这个竹笥在同出的竹简上称为“计笥”,可见这位墓中的死者生前也正是“计笥”的主人,也就是市场钱币法重监督的执行者㉓。

这是研究和确定文帝四铢钱制及货币管理制度珍贵而可靠的考古资料。

图七,湖北江陵凤凰山墓168出土文帝四铢半两拓片

根据这座文帝纪年墓和与“称钱衡”共出的铜钱,我们对于文帝四铢半两钱有了一个比较明确的认识,最突出的印象是文帝四铢半两钱较之以前规范化多了。半两字文清晰方正而书法纤细秀丽。在所出的101枚四铢半两中(图七),有很大一部分带有外廓(一部分外廓不太明显),个别甚至还有内廓,钱径约在2.3-2.5厘米,穿径0.75至0.85厘米之间,重量约2.6~3.2克(表五) 。值得注意的是铸铜流口较前大为收小,这些都表明铸钱工艺有了较大的进步。这和图五所示的汉初“荚钱”,在字形、流口等方面都有着较大的不同。也是我们区别二者的主要依据之一。今从该墓选出十五种文帝时期湖北江陵一带市场流通中合乎法定标准的四铢半两钱,而同出之“称钱衡”则为文景时期四铢半两法定标准的依据。

现在虽然有了这批纪年材料,也还不能完全概括文景时代全国所有的四铢半两钱,正如《汉书·食货志》中贾谊所言:“法使天下公得顾租铸铜锡为钱,收杂以铅铁为它巧者,其罪黥。然铸钱之情,非淆杂为巧,则不可得盈,而淆之甚微,为利甚厚币之势,各隐屏而铸作,因欲禁其厚利微奸,虽黥罪日报,其势不止。……又民用钱,郡县不同:或用轻钱,百加若干;或用重钱,平称不受。法钱不立……则市肆异用,钱文大乱”。这里说的还是奸民铸钱,市肆异用的混乱情况。何况还有王侯铸钱,更是不可遏制。“是时,吴以诸侯即山铸钱,富埒天子,后卒叛逆。邓通,大夫也,以铸钱财过王者,故吴、邓钱布天下”。

其实王侯铸钱又何止此,例如1955年徐州北洞山出土的四铢半两阴文铜范,就应是文帝时期楚国自铸的钱范,1986年徐州市博物馆、南京大学历史系在此附近发掘的北洞山西汉文景时期楚王陵,墓中所藏铜钱,盗窃之余还出了七万多枚。其中就有不少属于文景时期的四铢半两⑩,而且据《简报》说:有些钱“似为铸成后尚未流通,便用以随葬的”,与附近出土钱范两相印证,正可以看出当时楚国铸钱的大致情景。基于上述种种原因,要找出文景时期四铢半两的标准模式,仍然是不可能的。不过湖北江陵凤凰山168号墓与“称钱衡”同出的文帝四铢半两,可算是文帝时期经过市场检验的四铢半两的“合法代表”。因举以为例七。

武帝铸行三铢钱

《汉书·武帝纪》:“建元元年……春二月,行三铢钱”。师古《注》:“新坏四铢钱造此钱也,重如其文”。到“五年春,罢三铢钱,行半两钱”,先后通行了大约四年。从传世和出土的情况看,三铢钱数量甚少,与其承担之社会流通功能并不相称,颇疑其与文景时期之四铢半两并行。就其钱型而论亦似脱胎于四铢钱,从近年山东莱芜发现的铸钱遗址及各地收藏之三铢钱看,该钱径2.1至2.3,穿径0.7至0.9厘米,重2.0至2.1克左右。书体纤细秀丽,文字方正清晰(亦有文字模糊者,疑为盗铸),多有面廓。三铢钱虽云三铢,然就其发行时序而论似应为半两之变异,故仍列入武帝“半两”序列一并述及。但既云“三铢”。已开“五铢钱”之先河,颇足重视,因举三铢钱为例八(图八)。

图八,山东出土西汉三铢和半两拓片

武帝复行半两钱

《武帝纪》:“(建元)五年春,罢三铢钱,行半两钱”。师古《注》:“又新铸作也”。从建元五年(前136年)到元狩五年(前118年),武帝半两钱铸行时经十八年,在社会流通数量应是很多的,考古学界向以西安窦太后陵陪葬坑、山东银雀山墓1、墓2以及刘疵墓出土之半两钱作为范例四是正确的。该钱以字文清晰方正,“两”字简化,或有面廓而字文粗放为特征,大体上也是正确的,但或以其为“两”字简化和钱面加廓之始则非是。“两”字简化成“雨”,始见于长安首帕张堡窖藏秦钱(《中国钱币》1987年第三期第8页图五:9),其后亦见之于文帝四铢半两钱(见本文图七:3),甚至“两”有简化成空格者(同上图:4)。但至武帝两字简化者较多则是事实,钱正面加外廓者起源亦甚早,目前最早可以追溯到战国“两甾”钱(见《四川船棺葬》插图62)。后见之于湖北云梦墓23(见本文图二:1.2),而且第1枚还铸有内廓。及至文景四铢钱加外廓者则更多(见上文)。说者多据《汉书·食货志》:“今半两钱法重四铢,而奸或盗摩钱质而取镕,钱益轻薄而物贵”,如淳曰:“钱一面为文,一面幕,幕为质,民盗摩幕面而取其镕,以更作钱也”。这是正确的。徐州北洞山文景时期楚王陵出土之半两钱中,有部分铜钱两面磨平,可为实例,今人或谓钱加外廓是为防摩钱质而取镕,其实半两钱一面加廓背面平素并不能解决“摩钱质而取镕”的问题。今见无论三铢四铢都是背面平素,或只有面廓而无背廓,《食货志》也没有说为防止奸民摩钱质取镕而加铸外廓。为防奸民磨钱取镕而背面加铸外廓是到五铢钱发行时才开始的。《史记·平准书》说的比较清楚,说是“奸或盗摩钱里取镕”,所以到了武帝元狩五年“有司言三铢钱轻,易奸诈,乃更请诸郡国铸五铢钱,周廓其下,令不得磨取镕焉”。这里一是说“摩钱里(钱背)取镕”,一是说“周廓其下(钱背)令不得摩取镕”,“里”“下”对文,因此把半两铸廓作为武帝半两的特征是不准确的。

图九,1-7山东出土,8西安出土拓片

武帝半两钱径2.1~2.3厘米,穿径在0.7~0.9厘米之间,重约2克,因以上述出土之武帝半两钱列为例九。

若是按:半两钱属战国之圜钱系统,其铸行时间约在秦惠文王二年(前336年)“初行钱”或稍后。其始仅为秦一国之钱币,发行量不多,与六国之交流亦不广,各地发现多随秦军所到而传入,而于六国发现则绝少。似早期只充军用而非裕财之需。至秦始皇二十六年灭六国,半两钱始作为中国统一之货币,然重量则“随时而轻重无常”。至于汉武行五铢。中间经过约二百有余年(从秦惠文王二年,即前336年到汉武帝元狩五年,前118年),其大小形制就总的变化而言已出现由大而小的趋势,铸多则易轻,这应看作与商用日繁有关,自汉而后明文变更者凡五次,至五铢始定型,综观二百年来半两在经济领域之作用,战国秦时似只求军事敷用而尚不为商品交换及租税所必须,故流传者亦少。到秦则商用日繁,故秦有《金布》之律,汉兴,铜铸钱币在商品流通中需求日多,故感“秦钱重难用”,更令民铸英钱,然钱轻易奸诈,放铸则又泛滥发行,虽严刑峻法不能禁止。文帝采用市场监督办法亦不能制约其郡国豪强。至此,实行国家专铸已势在必行。至武帝元鼎四年(前113年)乃由朝廷令上林三官实行专铸,国家对钱币发行权之全部控制到此始告完成。如此,则半两钱由六国分割而出现,到秦始皇统一中国而统一,由令民放铸到实行朝廷统制;直至在国家经济生活中达到“巩固国本”的地位,这一过程就是在它的发展过程中完成的。半两钱在中国货币史上的重要地位正在于此。

陕西临潼考古队供表

荆州博物馆供表

①先仲常、王家祐“记四川巴县冬笋坝出土的古印及古货币”,《考古通讯》1955年6期。四川省博物馆:《四川船棺葬发掘报告》,文物出版社1960年。

② 逊时“四川船棺葬发掘报告”,《考古》1961年7期。王世民,“评《四川船棺葬发掘报告》兼评逊时同志的书

评”,《考古》》1961年8期。王家祐“半两钱年代问题-兼与时先生商榷”,《考古》1962年10期。

③ 四川省博物馆青川县文化馆“青川县出土秦更修田律木牍”,《文物》1982年1期。

④《史记·秦始皇本纪》,“惠文王十九年而立,立二年,初行钱”。《六国年表》:“惠文王二年,天子贺行钱”。

⑤《四川船棺葬发掘报告》文物出版社1960。

⑥四川省博物馆:“四川郫县红光公社出土战国铜器”,《文物》1976年10期。

⑦四川省博物馆:“四川绵竹清道公社西汉木板墓”,《考古》1983年4期。

⑧陕西省文管会,陕西省博物馆,大荔县文化馆“朝邑战国发掘报告”《文物资料丛刊》二辑。

⑨楚皇城发掘队:“湖北宜城楚皇城战国秦汉墓”,《考古》1980年2期。武汉大学历史系、宜城县博物馆:“宜城雷家坡秦墓发掘简报”,《江汉考古》1986年4期。

⑩陈尊祥、路远:“首帕张堡窖藏秦钱清理报告”,《中国钱币》1987年3期。

⑪《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社1978年11月第一版。

⑬湖北省博物馆:“1978年云梦秦汉发掘报告”《考古学报》1986年4期。 邵国田:“内蒙古敖汉旗出土秦半两”,《中国钱币》1988年2期。

⑭资料及拓本均承程学华提供。

⑮秦俑考古队:“临潼郑庄秦石料加工场遗址调查简报”,《考古与文物》1981年1期。

⑯秦俑考古队等:“临潼上焦村秦墓清理简报”,《考古与文物》1980年2期。

⑰标本实测参见吴镇烽:“半两钱及其相关问题”《中国钱币论文集》中国钱币学会1985年编。

⑱秦俑考古队:“秦始皇陵西侧赵背户村刑徒墓”,《文物》1982年3期。标本实测记录同⑦。

⑲张海云:“陕西临潼油王村发现秦、半两,铜母范”,《中国钱币》1987年4期。

⑳四川省文管会、茂汶县文化馆:“四川茂汶羌族自治县石棺葬发掘报告”,《文物资料丛刊》第七辑。

㉑四川省文管会、涪陵县文化馆:“四川涪陵西汉土坑墓发掘简报”,《文物》1975年9期。

㉒资料来源于湖北荆州地区博物馆提供。

㉓湖北省博物馆陈振裕同志释文。

㉔朱活:“汉四铢半两文铜范”,《文物》1959年3期,资料承徐州市博物馆提供。

㉕徐州博物馆金澄,邱永生,“北洞山钱币初析一一兼论半两钱的有关问题”江苏省钱币研究会第四次学术讨论会论文。徐州博物馆、南京大学历史系考古专业:“徐州北洞山西汉墓发掘简报”,《文物》1988年2期。

㉖吴镇烽,“半两钱及其相关问题”,同⑰。

-

- 天津妇孺皆知的首富李善人,如何称霸百年富豪津门榜首的

-

2025-09-01 03:21:47

-

- 一口气看完清朝296年历史

-

2025-09-01 03:19:32

-

- 太平天国忠王李秀成究竟是万古忠义还是晚节不保?【名人传记03】

-

2025-09-01 03:17:17

-

- 「鲁荣渔2682号惨案」:远洋渔船中的绝地大逃杀

-

2025-09-01 03:15:02

-

- 整合东南亚之泛亚铁路

-

2025-09-01 03:12:47

-

- 豆瓣9.2《触不可及》,法式人文精神,跨越阶层鸿沟的灵魂救赎

-

2025-09-01 03:10:31

-

- 军旗飘扬 我是特种兵之《子弹上膛》的″孤狼B组″

-

2025-09-01 03:08:16

-

- 国产电视剧推荐:30部好看的,谍战剧

-

2025-09-01 03:06:01

-

- 这是三月(外五首)

-

2025-08-31 16:52:28

-

- 乌现千米高蘑菇云,俄军发动大规模空投亚核弹,威力相当于核爆炸

-

2025-08-31 16:50:12

-

- 太吓人!20岁女生遭前任绑架虐待两天,男子自首,家人哭诉

-

2025-08-31 16:47:57

-

- 司机红灯右转仍糊涂 来看这张图解析全明白

-

2025-08-31 16:45:42

-

- 深圳这条土豪商业街,美女如云花钱如流水,人气旺全城人都来购物

-

2025-08-31 16:43:27

-

- 山东省考生考上985大学,真的非常不容易!

-

2025-08-31 16:41:11

-

- 日背古诗词,提升记忆力106:《北陂杏花》

-

2025-08-31 16:38:56

-

- 那些出轨的中年女人究竟为了啥

-

2025-08-31 16:36:41

-

- 每天学一点精准扶贫常识

-

2025-08-31 16:34:25

-

- 利威尔兵长,进击的巨人“人类最强的战力”,一米六的“巨人”

-

2025-08-31 16:32:10

-

- 精选33张国庆节主题绘画,庆祝祖国华诞 |手抄报素材

-

2025-08-31 16:29:55

-

- 国外兴起全裸度假村?男女入场必须赤诚相见,每年吸引大量游客

-

2025-08-31 16:27:39

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气 2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部

2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部