太平天国忠王李秀成究竟是万古忠义还是晚节不保?【名人传记03】

太平天国忠王李秀成究竟是万古忠义还是晚节不保?【名人传记03】

他出身贫苦,务农为生;他机缘巧合,遂投身起义。

他戎马半生,汗马功劳;他为国尽忠,后兵败被俘。

他足智多谋,骁勇善战;他底层士兵,至裂土封王。

他小农思想,大将之风;他学识不深,然治理有方。

他忠心天王,让马幼主;他晚节不保,竟投降乞活。

他乃太平天国后期柱石忠王李秀成,本文将从他的生平事迹,尽可能地还原出一个真实的李秀成。

忠奸任由你说,善恶任由你评!

时也命也 投身起义

李秀成,原名李以文,生于1823年(道光3年),广西梧州藤县宁凤乡五十七都长恭里新旺村人,家境贫苦,靠给地主富户打短工为生(《李秀成自述》“家中之苦,度日不能,度月格难,种山帮工就食”)。少时仅跟随舅父读了两三年书,即辍学(《李秀成自述》“家贫不能多读”)。又趁着偶尔在私塾打短工的时间学过一些文化(《李秀成自述》“帮工各塾,具一国知”),喜读三国演义,也许他日后的军事思想,用兵作风均有所借鉴。

1843年,冯云山创立的拜上帝会劝人向善,宣传普天之下皆为皇上帝赤子的平等思想,这对于挣扎在死亡线上的贫苦农民来说,极具吸引力。

1849年,李秀成毅然入会,传奇的一生,由此开始。

1840年鸦片战争,腐败无能的清政府军队一败涂地,带英帝国以虎门销烟为借口,迫使其签订了一系列丧权辱国的不平等合约。清政府为了支付战争赔款,加紧搜刮人民,统治更加腐朽,贪官污吏、土豪劣绅趁机浑水摸鱼搜刮民脂民膏,加之土地兼并等内部问题带来的一系列社会矛盾。民不畏死,奈何以死惧之?

1851年,声势浩大的太平天国起义爆发,那年李秀成28岁。起义的第八个月,太平军正在进军永安州的途中,当萧朝贵、韦昌辉、秦日纲、罗大纲的部队途经滕县时,在李秀成家乡驻扎五天。李秀成一把火烧掉自家房子,加入了太平军(“凡拜过上帝之人,房屋具要放火烧之。家寒无食之故,而随他也”)。正如《太平天国民谣》里唱的那样“天旗就象一把火,烧尽穷根和灾祸,洪杨(洪秀全、杨秀清)带头打天下,哪个穷人不跟来。”

太平天国初期的老广西队伍战斗力爆表,论其队伍组成:烧炭的、挖矿的、耕田的、做苦力的应有尽有。广西民风彪悍、视死如归,常年爬山涉水,身体素质一级棒。因为土客械斗,自由搏击简直就是日常娱乐项目,宗族结寨而居、团结一致,就连官府来了也不买账。

八十年后,广西兵抗日战争中遇鬼子敢硬刚,壮烈殉国不投降;一百年后,自卫反击战中遇越南兵直接摁地上摩擦。这种层级的战斗力,那些左手鸟铳、右手烟枪,军纪败坏的绿营兵八旗兵哪是对手?一时间被老广西太平军杀得哭爹喊娘,兵败如山倒也就不足为奇了。

太平军以迅雷不及掩耳盗铃之势如破竹,一路从广西打到湖南、湖北,顺江而下至南京。行伍生涯的李秀成作战骁勇、屡立战功,也从一名普通的“太平圣兵”逐步成长为一名军官(《李秀成自述》“后至南京,城破之后,那时我已随春官丞相胡以晃理事” )。由于起义形势发展迅速,急需大量有作战经验的将领,选官条件苛刻的东王杨秀清觉得李秀成是个人才,亲自保举他为将。(《李秀成自述》“那时东王有令,要在各衙之中,要举出军数一员带领新兵。后经东王调保我为右后四军帅,守把太平门外新营。此时癸丑年之间。是年八月,调为后四监军,在仪凤门外高桥把守”)

1853年10月,李秀成被抽调至翼王石达开军中接受调遣。他勤加练兵,能力出众,所辖部队战斗力强悍,能打硬仗(《李秀成自述》“我在军中,勤劳学练,生性秉直,不辞劳苦,各上司故而见爱。逢轻重苦难不辞,在皖省巡查民务,又兼带兵,修营作寨,无不尽心”)。

1854年,太平军攻下庐州,春官正丞相胡以晃奏请李秀成出任庐州守将。至此,李秀成从一介普通士兵成长为城守级别的将领,才短短两年。

天生将才 力挽狂澜

李秀成军事上的突出战果是从救援镇江开始。

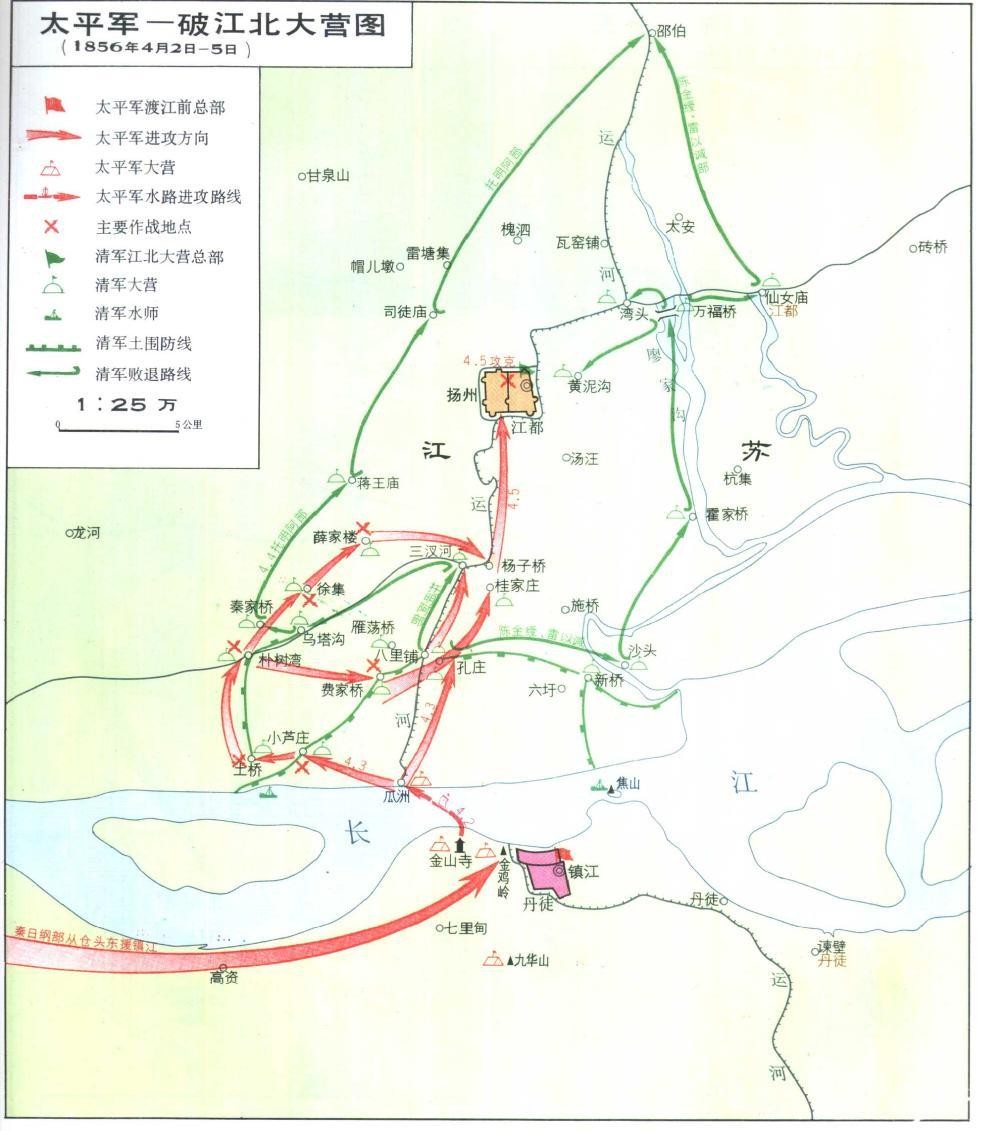

1855年秋,清军将领吉尔杭阿和总兵张国梁率领万余清军围困镇江。镇江乃太平天国都城天京(今南京)门户,救援镇江战略意义极其重要。1856年2月,太平军由燕王秦日纲率领冬官丞相陈玉成、地官副丞相李秀成等人救援镇江。清军人多势众连营三十余里,两军交战十余日不分胜负,眼看镇江城内即将弹尽粮绝,李秀成献策:派遣青年悍将陈玉成杀进重围进入镇江,按照约定时间从城内倾巢出动,李秀成等援军从城外接应则可破敌。

清军意图阻挡太平军的援军部队,于是李秀成对当地地形进行分析后,派遣部下率大部队向清军发动佯攻,自己挑选三千精兵乘夜色渡河。4月1日,及时会和了陈玉成以及镇江守军。次日,里应外合,清军大败,失去营盘16座。镇江解围后,李秀成仅留少数士兵守城和清军对峙,实则声东击西。当晚(1858年9月17日),联合其他将领率主力部队渡过瓜洲,突袭清军江北大营,再一次大破清军(《剿平粤匪方略记载》“那时清军大败,红桥以及卜著(朴树)湾、三岔河清营尽破,大小清营一百二十余座,清营那时闻风而逃,当即顺破扬州”)。李秀成眼看攻下扬州,但并未打算固守,而是将江北一带清军存粮悉数运回镇江,为以后太平军固守镇江作了充分准备。

攻克扬州12天后李秀成主动撤出,再次上演声东击西,将清军骁将张国梁的军队诱至六合,暗度陈仓,由金山渡江,趁清军营盘空虚之际,攻破清军营盘7座。吉尔杭阿带兵救援,被李秀成围困,损失惨重,本人更是狼狈逃遁,兵败自杀。李秀成得知吉尔杭阿自杀,随即把握战机挥兵突进,再破清军大小营盘七八十座,骁将张国梁闻讯赶来救援,为时已晚,李秀成一鼓作气,再败张国梁于丹徒,至此,镇江外围的清军土崩瓦解。

摘自《太平天国历史地图集》

从整个救援镇江的部署来看,李秀成不但战术上机动灵活,战略上更是深谋远虑,并且没有因为一时击败对手而满足,而是从巩固城防的大局着眼,调运粮草,继续乘胜追击,拔除剩余清军据点。不得不说他当之无愧天生将才。

犯言直谏 万古忠义

俗话说:祸兮福所倚,福兮祸所伏。

就在太平天国军事上取得西征东征等一系列胜利之时,天京城内却是暗流涌动。太平军从广西一路打到天京,途中南王冯云山、西王萧朝贵中炮牺牲,原先的组织架构被打破,繁花似锦的天京让太平天国的领袖们迅速腐化堕落,又一出创业未半而中道享受的故事。根据清军的资料记载1856年9月初,清军和太平军激战正酣,天京城外秦淮河至长江的河口,原本碧波荡漾的江水突然间被染得殷红,成千上万身着黄色官服的尸首顺江而下堵塞河口,其景象令人惊骇。

车辚辚,马萧萧,九月秋风似屠刀,天京城内大门关起,杀的那叫个鸡飞狗。北王韦昌辉奉密诏杀东王杨秀清,这不杀不要紧,一杀就上瘾,忌惮东王势力庞大恐遭报复,昔日的革命情谊也早已——情不知所起一往而深,再而衰,三而竭,又杀东王部署两万余人,天王洪秀全劝他只办首恶,翼王石达开劝他适可而止,他对此二人报以一个穆罕默德般的微笑。

杀人如麻的韦昌辉夜不能寐,眼看就要猝死,他仿佛垂死病中惊坐起,“一个不小心”又杀了石达开全家。石达开只身逃离天京,点齐大军回京靖难,为家人报仇。韦昌辉辗转反侧,这次是更有可能猝死,情急之下率军围攻天王府欲杀天王洪秀全,结果却是小丑竟是我自己,被天王洪秀全反手逮住五马分尸。首义五王唯一剩下的翼王石达开也终因天王洪秀全的猜忌,负气率几乎是全部太平天国的精锐,脱离太平天国远征他乡(此处出走的人数主流有几派观点,数量相差较大,文章最后附上,感兴趣的读者朋友可以看看)。

至此震惊中外的“天京事变”落下帷幕。后人有评价天王洪秀全不该压制石达开,亦有指责石达开不顾大局。关于天京事变的细节以及后世的评价内容比较多,以后有机会单独写一篇,感兴趣的朋友可以点个关注哦。

数万广西老兄弟惨死,精兵强将随翼王石达开出走,更糟的是,信仰崩塌的打击比军事失利来得更猛烈。

国中无人,朝中无将,人各一心,皆有散意。“天父杀天兄,江山打不通,打起包裹回家转,依旧做长工。”

军心涣散,政令不出,百姓破口大骂“长毛非正主,依旧让咸丰”。清军乘势猛攻,此诚危急存亡之秋也。李秀成此时向洪秀全提出一些施政纲领:

1、申严法令,严整朝纲

2、降低税赋,休养生息

3、罢免安王、福王不可任人唯亲(洪秀全“天京事变”后“不肯信外臣”而“专信同姓”,重用安王洪仁发、福王洪仁达。而这二王不仅没有能力,还利用权势为非作歹,满朝文武大臣都非常不满。)

4、依古制而惠四方,放弃拜上帝会教义,采用古代开国皇帝行仁政,行德政。

前三条尚可接受,可这最后一条“恢复古制”,相当于是全盘否定了拜上帝会的权威性。你居然敢让我搞封建迷信?天王洪秀全震怒,李秀成被罢官。

为了维护大局,他不顾再次触怒洪秀全的危险,冒死进谏,上奏前,先将奏本交朝臣传阅转奏,在合朝文武支持下,洪秀全才重新起用他。客观地说,由于李秀成的据理力争,加上外部军事形势持续恶化,洪秀全还是理智的采纳了部分意见,重新恢复了五军主将制——前军主将陈玉成,后军主将李秀成,左军主将李世贤,右军主将韦志俊,这些都是新提拔起来的年轻将领。蒙得恩是金田起义的老将,担任中军主将。至此,太平天国“稍可自立”。

天京变乱期间,清军疯狂反扑,太平军在天京外围城池据点多有丧失,岌岌可危的形势下,李秀成却从被动中看到了主动。他认真分析敌我双方形势,认为清军人心不齐,无法在短期内完全消灭太平军;而太平军虽兵微将寡,但士气尚存。他认为只要把现有部队积极调动起来,集中兵力单点突破,太平军就能重振旗鼓。于是他说服天王,要求离开天京去组织力量。

离开天京后,李秀成一面带兵和清军作战,一面着手扩充兵源。当时有大量捻军活动在皖北,联合捻军作战是扩大队伍最有效的办法。除此之外,在安徽枞阳召开了一次紧急军事会议商议战略部署,会上决定“各誓一心,订约会战”。而后于乌衣(江浦附近地名)给予清军迎头痛击,一战消灭了德兴阿和胜保所部四千余人,第二天又在江浦小店歼灭冯子材部五千余人(就是镇南关大捷的那位冯子材)。李秀成联合陈玉成乘胜追击,不到一个月攻占江浦、天长、六合、扬州等重镇。之后,李秀成又率兵来到白石山配合陈玉成作战,在三河镇,全歼湘军(地方武装团练)猛将李续宾六千人马,李续宾自缢身亡。

这一系列战役暂时解除了天京的严峻形势,打击了清军进攻势头,太平军也摆脱了被动挨打的局面。

得胜归来论功行赏,天王洪秀全封陈玉成为英王,却未封李秀成。论战功李秀成不输陈玉成,论年龄李秀成年长陈玉成十余岁,他对天王厚此薄彼的行为无疑心存芥蒂。

内部的嫌隙,敌人不会不利用,对于农民起义,历代朝廷都是剿抚并用。清廷先是招降了李秀成的部下李昭寿,李昭寿接着诱降了李秀成另一个部下薛之源,薛之源献出了江浦。清军见李秀成封王不成,立即送去劝降信,试图故技重施,“恰巧”劝降信被太平军卫戍部队截获,并呈交天王洪秀全。他看到这封信后,担心李秀成反叛,于是收押李秀成家眷,封锁回京去路,李秀成俨然孤家寡人。清军顺势猛攻李秀成部,妄图军事压力加政治诱降双管齐下。然而,李秀成坚守数十天,多次挫败清军,天王洪秀全立即降诏晋封她为忠王,并亲自用红缎书写“万古忠义”四个大字赐予李秀成。

治理有方 小农思想

为取得更充足的钱粮供给天京,也从“围魏救赵”的军事角度来考虑,攻其所必救,从而减轻天京周围的军事压力,太平军高层会议后,将目光移向了富庶的苏浙地区,东征即是主要由李秀成策划。

战事比较顺利,清军主力正在天京周围跟太平军鏖战,苏州、常州地区清军守备薄弱,太平军兵锋所指,连克丹阳、常州、无锡、苏州击毙江南提督张国梁、湖北提督王浚、总兵熊天喜。

此次东征对于太平军来说,无疑是一次重大胜利,缴获粮草军械无数,减轻了天京周围压力,也充盈了府库。太平天国设立苏福省,下辖苏州、常州、松江、太仓等苏南地区,由李秀成直接总揽苏福省军政事务。

李秀成在此展现了太平军将领中少有的管理才能,他首先稳定社会秩序,督民造册把百姓组织起来,清查苏州城内户口。

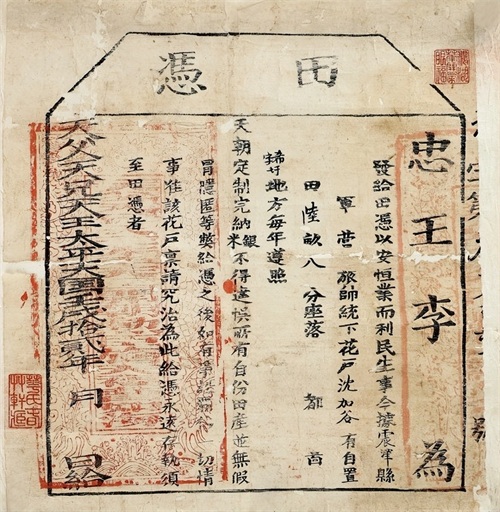

其次,赈济饥民,扶助农业、工商业,尽快使他们安定下来,恢复生产,开户营业,颁发田凭(土地所有权的凭证),将逃亡地主闲置土地分给农民耕种,特地上书天王减少苏州人民的税赋。

其三,苏州商品经济比较发达,李秀成为了促进商业发展,向城中百姓提供借贷,在经营获利后归还本钱即可。

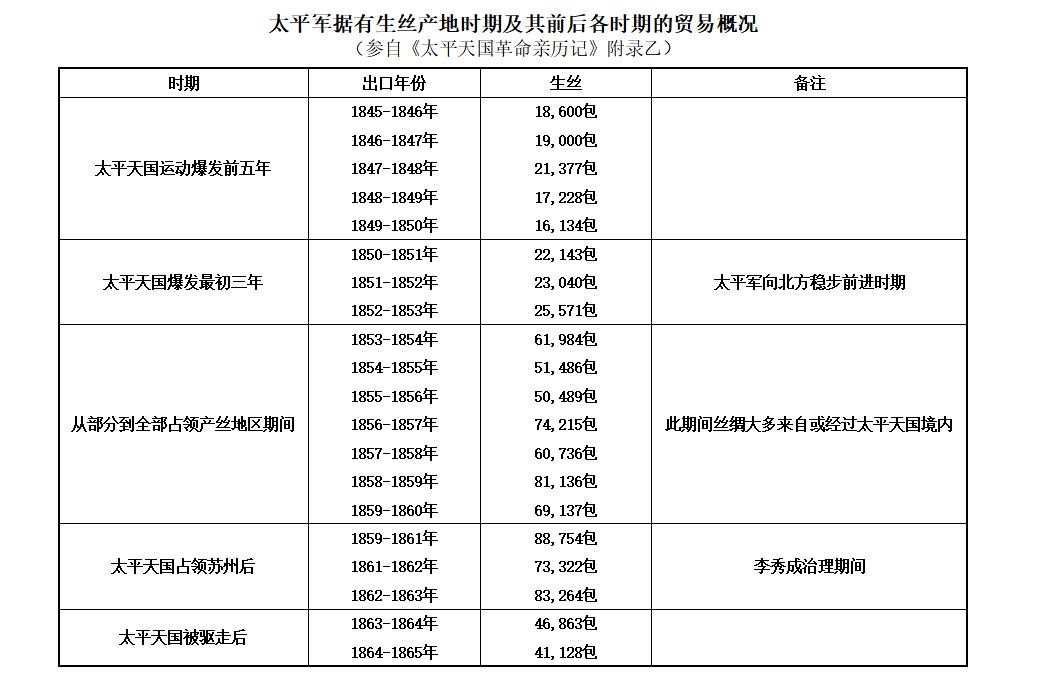

以上政策的出台,使他堪称一名合格的政治家,一时间苏州城百货云集、人声鼎沸,在那个兵荒马乱的年代背景下,苏州的丝绸出口量居然超过了起义爆发前的和平时期。

然而,俗话说“有一些人突然有钱了之后,会出现疯狂的报复性消费行为”。李秀成也不例外,他将拙政园作为后花园,大兴土木修建王府,李鸿章目睹忠王府也不禁感叹:“平生所未见之境也”“未及盛世即修建如此奢华之王府,长毛焉能不败!”甚至,相传太平天国除天王外,只有忠王的王冠属纯金打造。

苏浙地区的富庶,极致奢华的享受,加上石达开带走的部队重返太平天国加入李秀成麾下,使其实力迅速壮大,成为后期诸王中最大的实力派。随之而来的“领地意识”就愈加浓厚,他将战略重心转移到了东部,占杭州、攻上海取得了青浦大捷,获得一定的战果,他还打死了法国海军侵华舰队司令卜罗德。但与此同时他也选择性地忽略了太平天国其他战场的危局。

此时,湘军正加紧围攻安庆,曾国藩笃定,取天京必取安庆,安庆攻克,必得天京。

十万火急之下,李秀成对天王洪秀全的命令,对英王陈玉成的求援采取了阳奉阴违的消极态度。除了对援救安庆的战略意义认识不足外,还有部分原因是为了保存实力。他既未直接支援陈玉成的安庆保卫战,也未履行约定会剿武汉以解安庆之围(当时李秀成虽率先抵达湖北,但见此时陈玉成被湘军阻挡尚未到达,便径自退兵,且并未前往援救)。这些均体现出了他的小农思想,陈玉成损兵折将精锐尽丧,乃至于被叛徒苗沛霖有机可乘,诱捕出卖,最后壮烈牺牲。英王的死,李秀成难辞其咎。

兵败被俘 英雄末路

安庆沦陷,天京门户洞开,清政府与外国侵略势力狼狈为奸、联合剿杀。太平军在江浙各个战场,节节败退,浙江战场宁波、衢州、龙游、金华、杭州,江苏战场太仓、昆山、常熟也相继陷落,不久后苏州等地失陷,天京彻底沦为孤城,如同一叶扁舟,在狂风肆虐的海面漂泊。

太平天国摇摇欲坠之际,李秀成决定回师保卫天京,为太平天国尽忠,堂弟侍王李世贤得知后,知其此去必凶多吉少,出于兄弟情义,力劝李秀成放弃天京另图他谋(《李秀成自述》“失去苏省,……无锡在后又失,那时兵乱民慌,寻思无计,暂扎丹阳。那时我家弟李世贤屯兵溧阳,劝我前去,别作他谋,不准我回京,我不肯从。其欲出兵前来,逼我前去,不钦我回京。”),然而李秀成以老母在家不忍分离为由婉言谢绝。在这关键时刻,他怎能不知此去的结局,大厦将倾独木难支,但他仍愿作那根独木,为太平天国殉葬。

回到天京第二天,李秀成向天王洪秀全提出“让城别走”的战略,他认真地分析了当下形势——天京已成孤城,内无粮草,外无援兵,沦陷只是时间问题(《李秀成自述》“京城不能保守,曾帅兵困甚严。濠深垒固,内少粮草,外救不来,让城别走”)。

具体方案—尽弃苏浙,御驾亲征转战至河南陕西一代,建立新的根据地。从突围的角度来说,后来天京陷落,李秀成尚且能带千余人保护幼天王冲出重围,此时突围是完全有可能一举成功的。当时江西、福建、安徽、湖北还有几十万太平军在活动,扶王陈德才、遵王赖文光在河南、陕西联合当地捻军,队伍发展到几十万人之多,外国侵略势力鞭长莫及,太平军突围后不必面对清政府和外国势力的联合围剿。如能逐步集结这些部队,形势仍大有可为。

“朕奉上帝圣旨,天兄耶稣圣旨,下凡作天下万国独一真王,何惧之有,不用尔奏,政事不用尔理,尔欲出外去,欲在京,任由于尔。朕铁桶江山,尔不扶,有人扶。尔说无兵,朕之天兵多过于水,何惧曾妖者乎!”——这是天王洪秀全对此建议的态度。

真的是权在人事,不干人事,又企图脱离人事,来逃避人事。

李秀成只得率领天京仅有的三千多尚能作战的将士,进行最后的困兽之斗。壮烈的天京保卫战,如果从1862年10月,李秀成李世贤兄弟进攻雨花台湘军大营算起,前后进行了二十多个月。如果从1863年李秀成回到天京,清军基本完成合围开始算起,也坚持长达七个月之久。

城破之前,天王洪秀全疑似食物中毒。留下了满朝文武,留下了城中老幼,留下了尚未成年的幼天王,留下了弹尽粮绝食不果腹的太平军将士。

城破时,李秀成告别家人,带领千余人马护卫幼天王,自太平门缺口突围。为使幼天王顺利逃脱,李秀成将自己战马相让,行至清凉山和幼天王失散。因随身带有很多财宝,虽然有乡民愿意掩护他,但仍被觊觎财宝的无耻之徒出卖,这里又是一个小人物改变历史走向的故事。

一代名将龙游浅水遭虾戏,被解送至曾国荃军中。

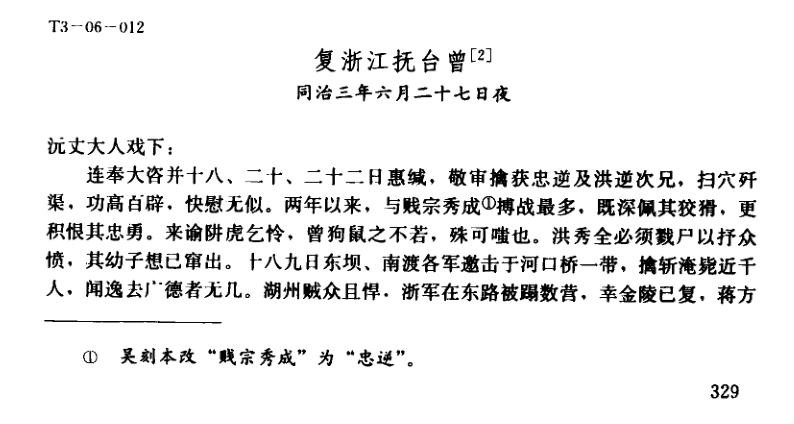

被俘后,起初李秀成在曾国荃审讯时表现出视死如归的英雄气概(《太平天国忠王李秀成供词并跋》“曾九!各为其主,且兴无常,今偶得志遂刑我乎?”),但在曾国藩提审他时,那句“若亦人杰也,不早遇知己,乃如此,可惜!可惜!”使得李秀成以为曾国藩真心赏识他,便对曾国藩产生了感恩的思想,进而衍生为投降乞活,殊不知只是诱供的骗局而已。其实曾国藩在到达南京的第二天(7月29日)就已经计划将李秀成在南京就地处死,并在8月3日作了正式决定。他在《钦奉谕旨分条复陈折》中也曾说过:“反复重沓,献谀乞怜,无非图延旦夕之一命。”李鸿章知道李秀成有“乞活”思想之后,报以不屑一顾和嘲笑,他在给曾国藩的信中说:“来谕阱虎乞怜,虽狗鼠之不若,殊可嗤也。”

李秀成的软弱、动摇徒然为敌人笑柄。

铁笼之外的嘲笑,早已决定李秀成命运,在写完《李秀成自述》后,1864年8月7日傍晚,李秀成步赴刑场,谈笑自若,留下十句绝命诗以表尽忠之意,从容就义,终年42岁。曾文正公—可以吃席了!

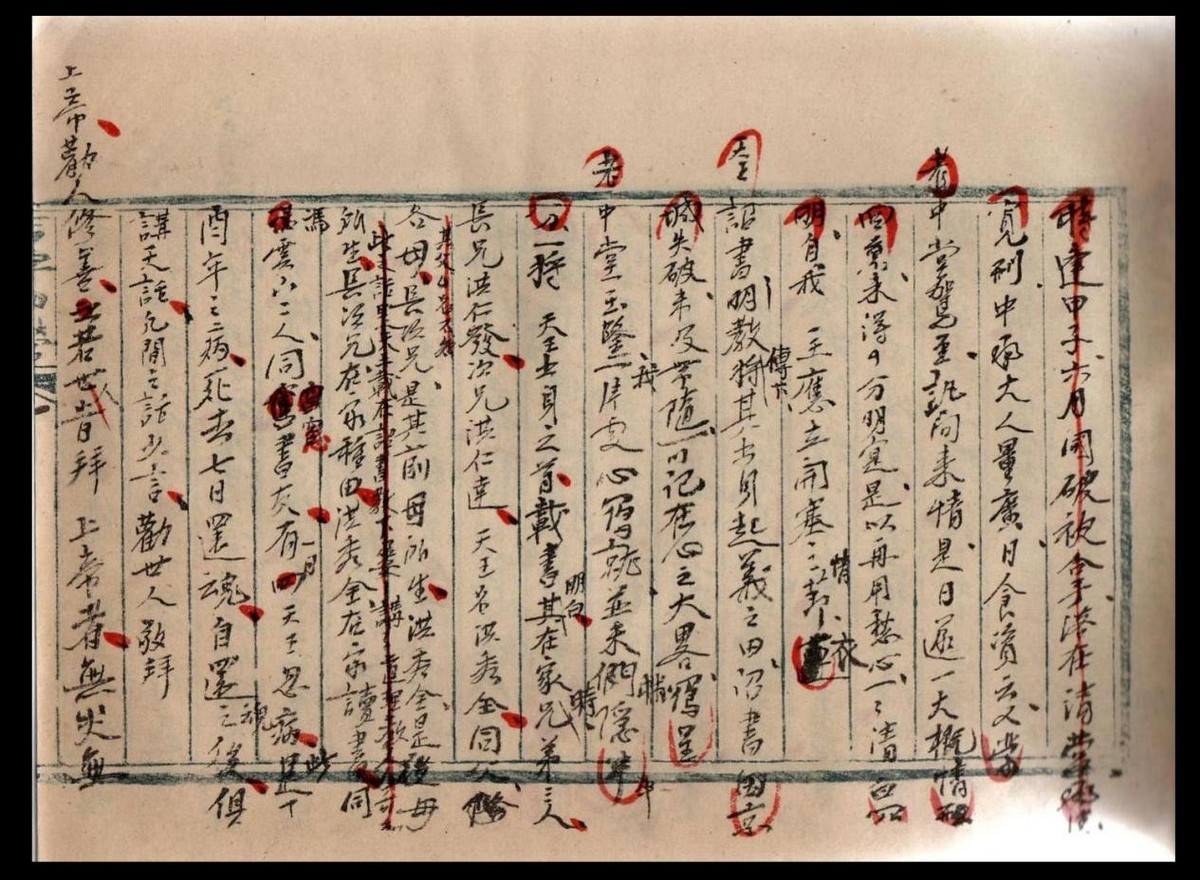

1962年曾国藩重孙曾约农,出示了李秀成亲笔写下的《李秀成亲供手迹》。手迹一经面世,立刻在史学界引起轩然大波。

这份手稿真迹,与流传百年的《李秀成自供状》内容出入甚大,著名的太平天国史学大家罗尔纲先生,更是不惜将自己数十年的研究成果《李秀成自述原稿》全部整改,这份手稿也为现代学者研究太平天国历史提供了宝贵的第一手资料。

回望忠王李秀成一生,投身起义,为太平天国立下汗马功劳,从一介士卒成为国之柱石。戎马一生胜不妄喜,败不惶馁。他治军时与部下同甘共苦,善待敌方败军之将,不愧拥有大将之风,他的敌人、镇压太平天国的帮凶常胜军首领戈登对李秀成有如下评价:他是叛军当中最勇敢、最有才能、最具创业精神的领袖。他比其他任何叛军领袖更为善战,常常出奇制胜。他是唯一死去值得惋惜的叛军领袖。

天王洪秀全的压制、不公,他心怀不满,仍能以大局为重。在最后明知城破身死的结局时,仍义无反顾的承担了天京保卫战,以及在洪秀全死后匡扶幼天王的重任。

年少气盛的英王陈玉成,功勋相当却先于他封王,他心存妒忌,甚至见死不救坐看陈玉成丢失安庆,但天京变乱后,毕竟有共赴沙场,挽救太平天国中期危局的时光。哎,权力终究会使人迷失自我!

李秀成作为太平天国为数不多的有治理能力的将领,在人民群众中享有很高的威望。他经营时间较长的苏南农村里,至今还流传着当时农民歌颂他的民歌。其中有一首唱道:

毛竹笋,两头黄,农民领袖李忠王。

地主见了他象见阎王,农民见了他赛过亲娘。

李秀成对苏州的治理也是可圈可点的,他体恤民间疾苦,提供穷人土地以及贷款,鼓励经商,致力于恢复苏州的经济。

李秀成离开苏州时,也有首民谣表现了农民对他的不舍:

长江里水向东流,我伲(们)日夜都发愁。

千愁万愁不愁别,愁你一去不回头!

有一说法,曾国藩确实对李秀成有惜英雄之意,处死李秀成时,是将其砍头,而太平天国其他将领被擒获后几乎全部为凌迟处死,有记载说陈玉成肉尽而尸不倒;林凤祥刀所过处目光犹视之;石达开从始至终未出一声,观刑之人无不称奇男子,英雄气概可歌可泣,但无疑凌迟处死是极其痛苦的。

投降乞活,是他人生中最大污点,此处众说纷纭。

有人说他想效法姜维诈降,留得一条性命投奔其弟李世贤以图东山再起(天京陷落后,李世贤仍有重兵在手);

有人说他纯粹想苟活续命;

有人说他想劝曾国藩携得胜之师

真相到底如何,我们不得而知,但屈膝投降终归为人不齿。

然而城破之前,李秀成谢绝堂弟李世贤弃天王洪秀全,合兵进军闵浙的建议,知其不可为而为之,毅然决然返回天京与太平天国共存亡;城破之时,舍弃自己的母亲妻儿,护幼天王突围。谁又能说他不是在尽忠?

从更高的格局来看,太平天国是一场旧民主主义革命,是中华儿女们反帝反封建的一次伟大尝试,李秀成作为领袖之一,征战多年,沉重打击了清政府的腐败统治以及外国势力的侵略,他的功劳亦不可否定。

而我认为,忠王李秀成,忠于天王,忠于太平天国,忠于民族。虽他晚节不保,我们应该予以批评;可他功在社稷,也不能视而不见。

李秀成一代英雄终得砍头快死!他配得上那句——有心杀贼,无力回天。死得其所,快哉快哉!

现在学术界对李秀成的评价,仍有很多不同的观点,大家有任何相同或不同的见解,或是有想看的历史人物,都欢迎在评论区留言讨论。咱们下期再见。

关于石达开出走,参考资料如下:

(1)《太平天国通史中册》第50页中“石达开乘内讧扩展了势力,控制了大半个天国,所部将领是太平军最精悍的主力,尤其在杨、韦势力消灭之后,翼殿山头最大,得到东殿残补杨辅清等人的支持”;53页中“1857年6月2日翼王再度从天京出走,沿江翼殿将士纷起附从。他的计划是公开拉走队伍,准备独立远征。下旬,他以通军主将头衔向全军发布谆谕,露布于大江南北”;54页中有“带走了数万大军,离开了对敌斗争的主战场,寻求自己的称雄目标”

(2)《太平天国军事史概述》273页中有“其时追随在皖者已约有五、七万人”

(3)六安州总制掌书陈凤曹上六安州总制陈敬禀中写道:“随后络续随翼王而出京者,官员、兄弟约有五、七万人,将来天京必定空虚”

(4)李秀成说:“翼王将天王(朝)之兵尽行带去”

(5)范文澜《中国近代史》中说“1857年6月,约集将士十余万人往安庆,与太平军分裂,自成一军”

(6)黄剑华《石达开》中“石达开的告示,唤起了太平军广大将士对他的深切同情,产生了很大的号召力。有六、七万太平军赶到安庆来追随石达开,其中有石达开的旧部和杨秀清的一些余部,全是精锐之众”

(6)史式论文《石达开离开天津带走多少队伍》中根据清官何清桂奏折中记载的石达开队伍渡江时间推断“他不仅没有拉走别的队伍,连自己带来的7万靖难之也没有带走,而是让大部分队伍留驻天京几其附近的据点。他带走了的,只是随身的警卫队伍数千人而已”。

参考文献:

《太平天国通史》茅家琦主编《忠王李秀成自述原稿》李秀成《近代史资料》中华书局出版《太平天国历史地图集》郭毅生主编《李秀成传》《忠王自传原稿考证与论考据》《太平天国史》《增补本李秀成自述原稿注》罗尔纲《太平天国革命亲历记》呤唎《能静居士日记》赵烈文《太平天国诗歌选》《李鸿章全集》《钦定剿平捻匪方略》《太平天国史译丛》《太平天国人物别名考》史式《洪秀全死因及遗诏考辨》苏双碧《对李秀成集团的考察》《太平天国时期蚕丝的生产和贸易》贾熟村《一代英雄》《太平天国》连环画等

-------------------------------------------------

文章及视频版全网同名账号:倍儿兔

感谢观看!

-

- 「鲁荣渔2682号惨案」:远洋渔船中的绝地大逃杀

-

2025-09-01 03:15:02

-

- 整合东南亚之泛亚铁路

-

2025-09-01 03:12:47

-

- 豆瓣9.2《触不可及》,法式人文精神,跨越阶层鸿沟的灵魂救赎

-

2025-09-01 03:10:31

-

- 军旗飘扬 我是特种兵之《子弹上膛》的″孤狼B组″

-

2025-09-01 03:08:16

-

- 国产电视剧推荐:30部好看的,谍战剧

-

2025-09-01 03:06:01

-

- 这是三月(外五首)

-

2025-08-31 16:52:28

-

- 乌现千米高蘑菇云,俄军发动大规模空投亚核弹,威力相当于核爆炸

-

2025-08-31 16:50:12

-

- 太吓人!20岁女生遭前任绑架虐待两天,男子自首,家人哭诉

-

2025-08-31 16:47:57

-

- 司机红灯右转仍糊涂 来看这张图解析全明白

-

2025-08-31 16:45:42

-

- 深圳这条土豪商业街,美女如云花钱如流水,人气旺全城人都来购物

-

2025-08-31 16:43:27

-

- 山东省考生考上985大学,真的非常不容易!

-

2025-08-31 16:41:11

-

- 日背古诗词,提升记忆力106:《北陂杏花》

-

2025-08-31 16:38:56

-

- 那些出轨的中年女人究竟为了啥

-

2025-08-31 16:36:41

-

- 每天学一点精准扶贫常识

-

2025-08-31 16:34:25

-

- 利威尔兵长,进击的巨人“人类最强的战力”,一米六的“巨人”

-

2025-08-31 16:32:10

-

- 精选33张国庆节主题绘画,庆祝祖国华诞 |手抄报素材

-

2025-08-31 16:29:55

-

- 国外兴起全裸度假村?男女入场必须赤诚相见,每年吸引大量游客

-

2025-08-31 16:27:39

-

- 董明珠;在企业家大会上发表了令人振奋的演讲。

-

2025-08-31 16:25:24

-

- 当年,陈冠希的艳照门事件

-

2025-08-31 16:23:09

-

- 大陆最帅10大男明星 全球十大最帅男明星揭晓。 他们的审美揭

-

2025-08-31 16:20:54

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气 2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部

2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部