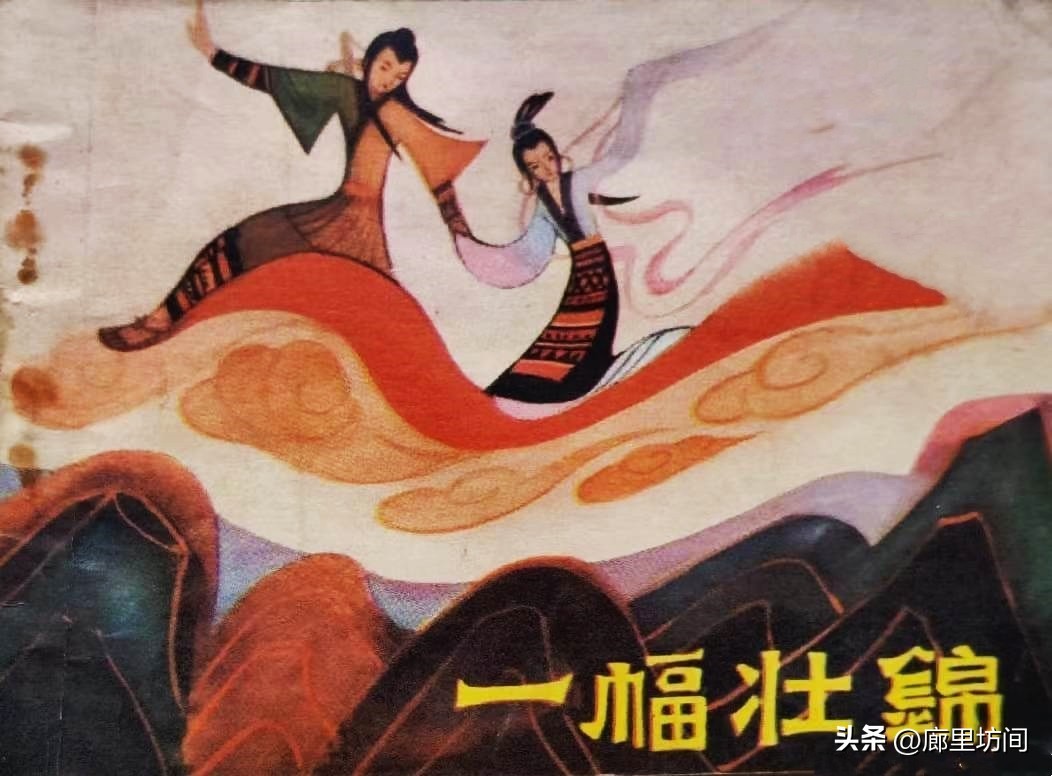

老课文:源自广西民间的《一幅壮锦》 80年代小学语文最长的课文

老课文:源自广西民间的《一幅壮锦》 80年代小学语文最长的课文

今天我们继续来聊聊那些年一起读过的老课文。

《一幅壮锦》1980年版

上世纪八十年代的小学语文课本上,收录了大量的民间故事。《寒号鸟》、《鲁班学艺》、《猎人海力布》、《彩霞姑娘》等,都给我们留下了深刻的印象。为了适应学生的阅读能力,小学课本上收录的文章一般都是经过提炼精简的,篇幅不会太长。但有一篇课文,全文将近4000字,纵观整个80年代各版本小学语文教材中论篇幅字数,无一能出其右。它,就是《一幅壮锦》。

《一幅壮锦》节选

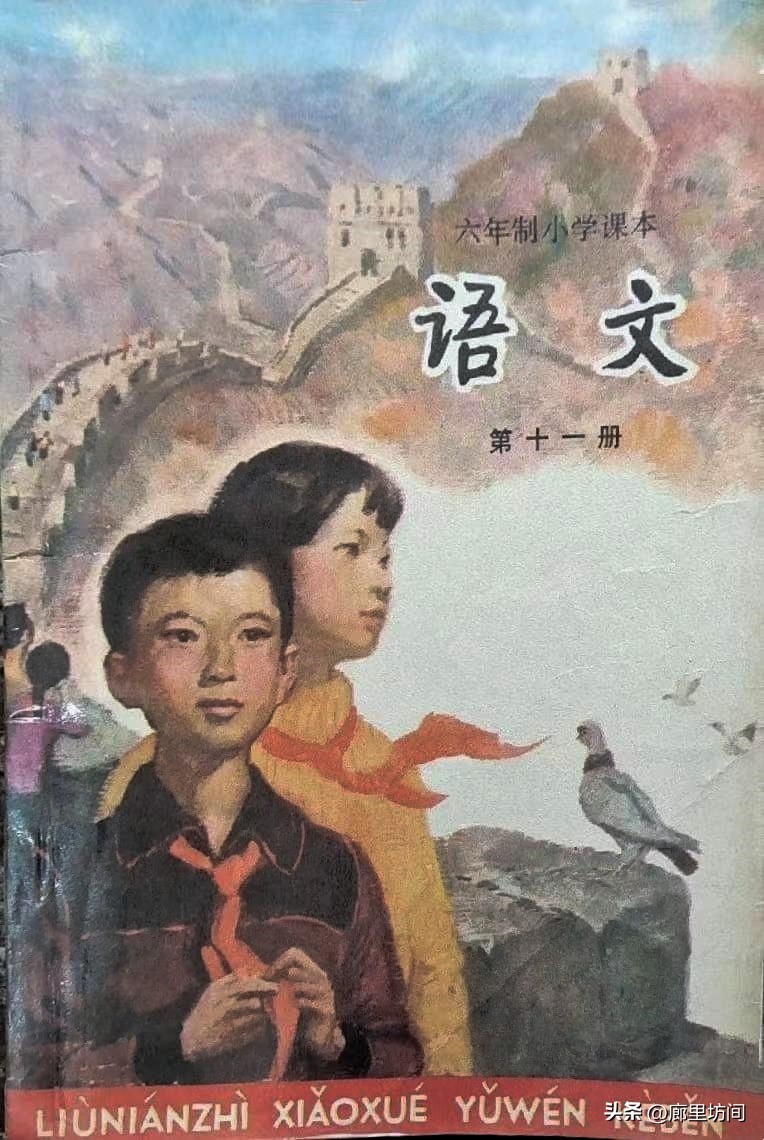

《一幅壮锦》收录于1987年版六年制小学课本语文第十一册,是一篇独立阅读课本。课文讲述了一个叫作妲布的壮族妇女,用自己的血汗和泪水,织成了一幅美丽的壮锦。壮锦织成当天便被一阵大风吹走,妲布的儿子勒惹经过千辛万苦,终于把壮锦寻回,最后壮锦上的美景变成了现实的故事。通过这篇课文教育我们,幸福是靠勤劳的双手创造出来的,它属于勤劳、勇敢、不畏辛苦的人们。

《民间文学》1955年4月创刊号

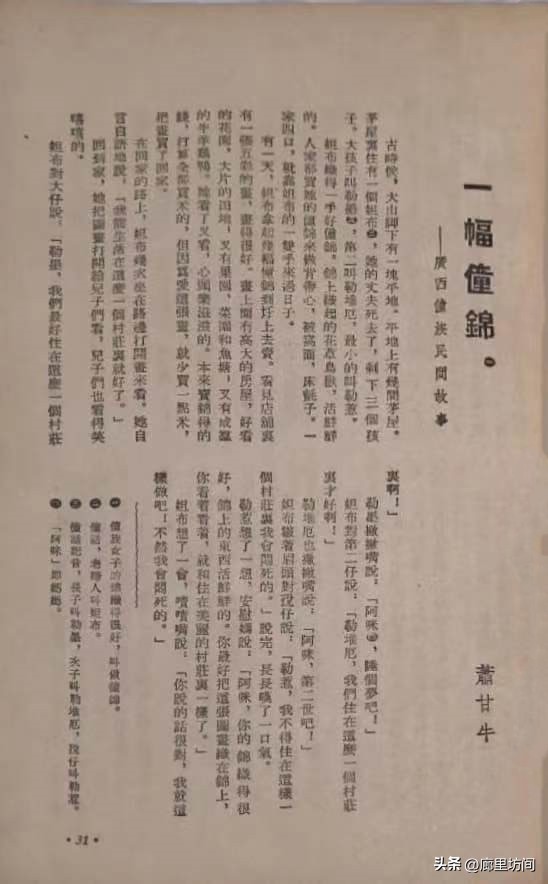

1955年4月,《民间文学》的创刊号上刊发了一篇由广西僮族民间故事整理而成的文章《一幅僮锦》,整理者为萧甘牛。从1955年到1965年10月,这个故事都被写作《一幅僮锦》,为了保持一致性,我们也在这一时间段内使用此名,

桂剧节目单

萧甘牛,原名萧钟棠,壮族,原籍广西永福县,1905年5月出生于桂林。萧钟棠1932年进上海大学文学院学习,其间深受鲁迅影响,便取“俯首甘为孺子牛”之意更名为“萧甘牛”。1934年,萧甘牛毕业后到桂林中学任教,后返回原籍永福创办永福中学。建国初期,他又在来宾、宜山等地中学任教。萧甘牛热衷于搜集少数民族民间故事,1956年他在《新观察》上发表的《刘三姐》,被视为第一篇系统描写这一经典壮族人物的史料。《一幅僮锦》当时在流广西忻城、柳江、宜山一带广为流传,经萧甘牛整理后在1955年《民间文学》创刊号发表,引起广泛关注。

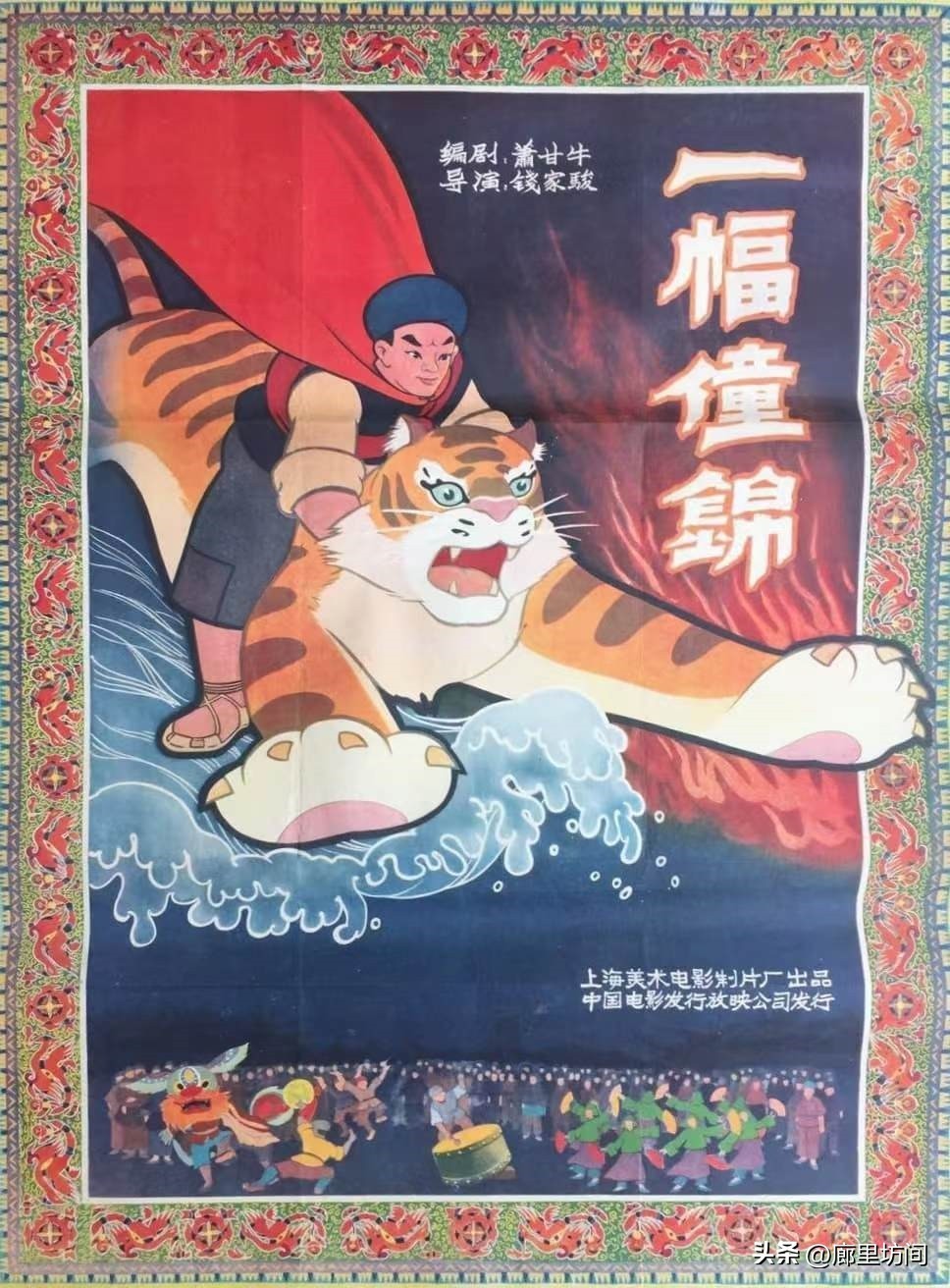

《一幅僮锦》电影海报

《一幅僮锦》的故事发表后,萧甘牛又亲自担任编剧,将其改编成桂剧等形式。1959年,萧甘牛编剧,钱家骏导演的同名动画电影由上海美术电影制片厂摄制出品。这是上美第一部动画长片,剧本及电影在国内外获得多个奖项。1956年3月,著名画家颜梅华绘制的同名彩色连环画出版发行,同样大受欢迎。

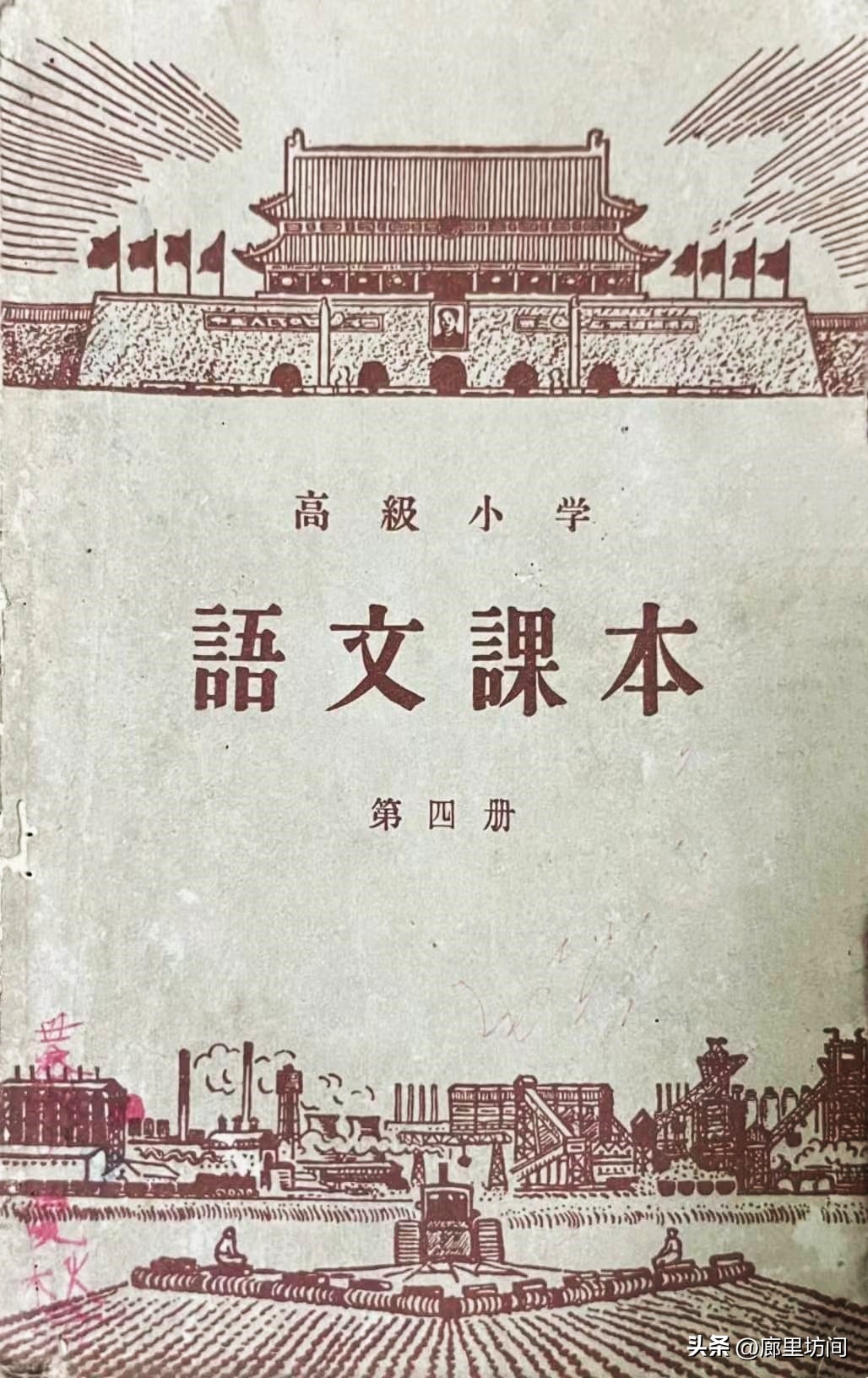

《高级小学语文课本第四册》1956年版

1955年,伴随着印刷方式由竖版右翻改为横版左翻,人教社对其编辑出版的第一套统编版高级小学语文课本进行了编辑修订。同年6月,《高级小学语文课本第四册》新六版印制出版。1956年7月,高级小学语文课本新七版将《一幅僮锦》收录入第四册第3课。这篇由民间故事改编的作品,第一次出现在了小学语文教材的舞台之上。1957年新八版的第四册继续收录了这篇文章,但将其降为阅读课文。1958年,人教社编写第二套全国通用的高级小学语文教材,将《一幅僮锦》暂时移了教材。

《一幅僮锦》连环画 1956年版

1980年,人教社再次将《一幅壮锦》收录至《全日制十年制学校小学课本(试用本)语文》第十册。1982年11月版、1987年10月版的五年制小学课本语文第九册以及1984年12月版、1987年11月版的六年制小学语文第十一册也都收录了这篇课文。可能是考虑到故事的连续性和紧凑性,这几版教科书在收录时均未对原文进行大面积删减,使得《一幅壮锦》成为了整个80年代小学语文课本中篇幅最长的文章。可能是考虑到篇幅的原因,进入九十年代后,人教社其他各版本教材中,未再收录这篇文章,使得其成为了70后和80后的独有回忆。

第十一册

其实,《一幅壮锦》并不是广西独有的民间传说。在云南文山壮族地区,也流传着一个关于壮锦的传说。故事的主人公名叫“达笳”,在寻找丢失的壮锦的过程中,他利用太白星君的宝剑对付各种妖怪,最终打败了河里的妖怪,与仙女带着壮锦返回家乡。虽然两个传说在情节上有所不同,但基调是一样的,都教育人们想要得到幸福就要自己去奋斗、去追求。

《一幅壮锦》云南版

《一幅壮锦》不仅仅是壮族的民间瑰宝,也是整个中华民族的瑰宝。虽然它离开教材已经很久了,但它教育我们的那种积极奋发追求美好幸福生活的精神不应该被遗忘,这种精神是永不过时的。

封面

你上学的时候,读过这篇课文吗?

-

- 温馨与感动——北条司《非常家庭》

-

2025-07-22 03:47:34

-

- 强推!八本高分完结系统快穿系列爽文

-

2025-07-22 03:45:19

-

- 沁河探源记

-

2025-07-22 03:43:04

-

- 被大V一再造谣、侮辱的江秋莲,她到底做错了什么

-

2025-07-22 03:40:48

-

- 李小萌老公分享一家四口度假美照,大儿子像妈妈,二儿子像爸爸!

-

2025-07-22 03:38:33

-

- 三国时荀彧被曹操称为“吾之子房”,为何最终两人还是分道扬镳

-

2025-07-22 03:36:18

-

- 人民币涨回7.24,谁决定的?人民币与美元,比你想象得要稳定

-

2025-07-22 03:34:03

-

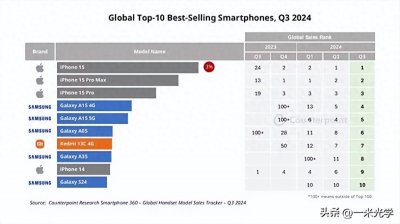

- 全球十大畅销智能手机: iPhone15系列占据前三,REDMI13成为黑马

-

2025-07-22 03:31:47

-

- 范加尔:一个真正的斗士

-

2025-07-22 03:29:32

-

- 主动和妹子聊天第一句说啥?100%让对方回复的聊天技巧

-

2025-07-22 03:27:17

-

- 昂立英语破产!融资亏光无力退还学费,老板称将用余生还债

-

2025-07-22 03:25:02

-

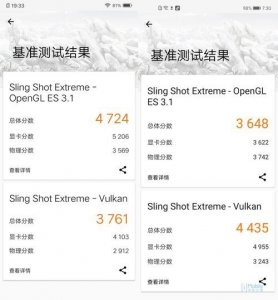

- 麒麟980对比骁龙845谁更好 骁龙845与麒麟980性能评测

-

2025-07-22 03:22:47

-

- 三婚两离还出轨?陈国军与刘晓庆,那些年的爱恨情仇

-

2025-07-22 03:20:32

-

- 解读《雪豹》——张仁杰为何会走上万劫不复的境地?

-

2025-07-22 03:18:17

-

- 推荐十个太白县好玩的地方,第十个你一定没去过

-

2025-07-22 03:16:02

-

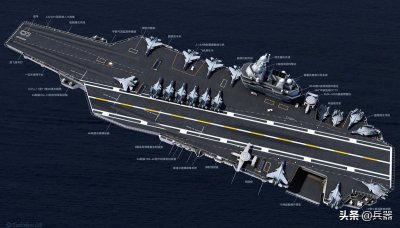

- 最新航母有多厉害?3大优点令战力飙升,技术水平突飞猛进

-

2025-07-22 03:13:47

-

- 搬迁就是扩大!2019年,果蔬批发市场搬迁大盘点...

-

2025-07-22 03:11:32

-

- 两度邦女郎 蕾雅·赛杜

-

2025-07-22 03:09:17

-

- 暗网:还记得失踪的章莹颖吗?

-

2025-07-21 14:53:20

-

- 天龙八部人物之段正淳

-

2025-07-21 14:51:05

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气 丰田推出的倒三轮摩托车,只要1万多,可惜国内没有卖的

丰田推出的倒三轮摩托车,只要1万多,可惜国内没有卖的