“皇汉”的来源与含义

“皇汉”的来源与含义

皇汉广义上指汉族、汉人, 用作为汉民族的代称和别称;狭义上,指崇尚汉文化,具有汉民族自豪感的兴汉人士。

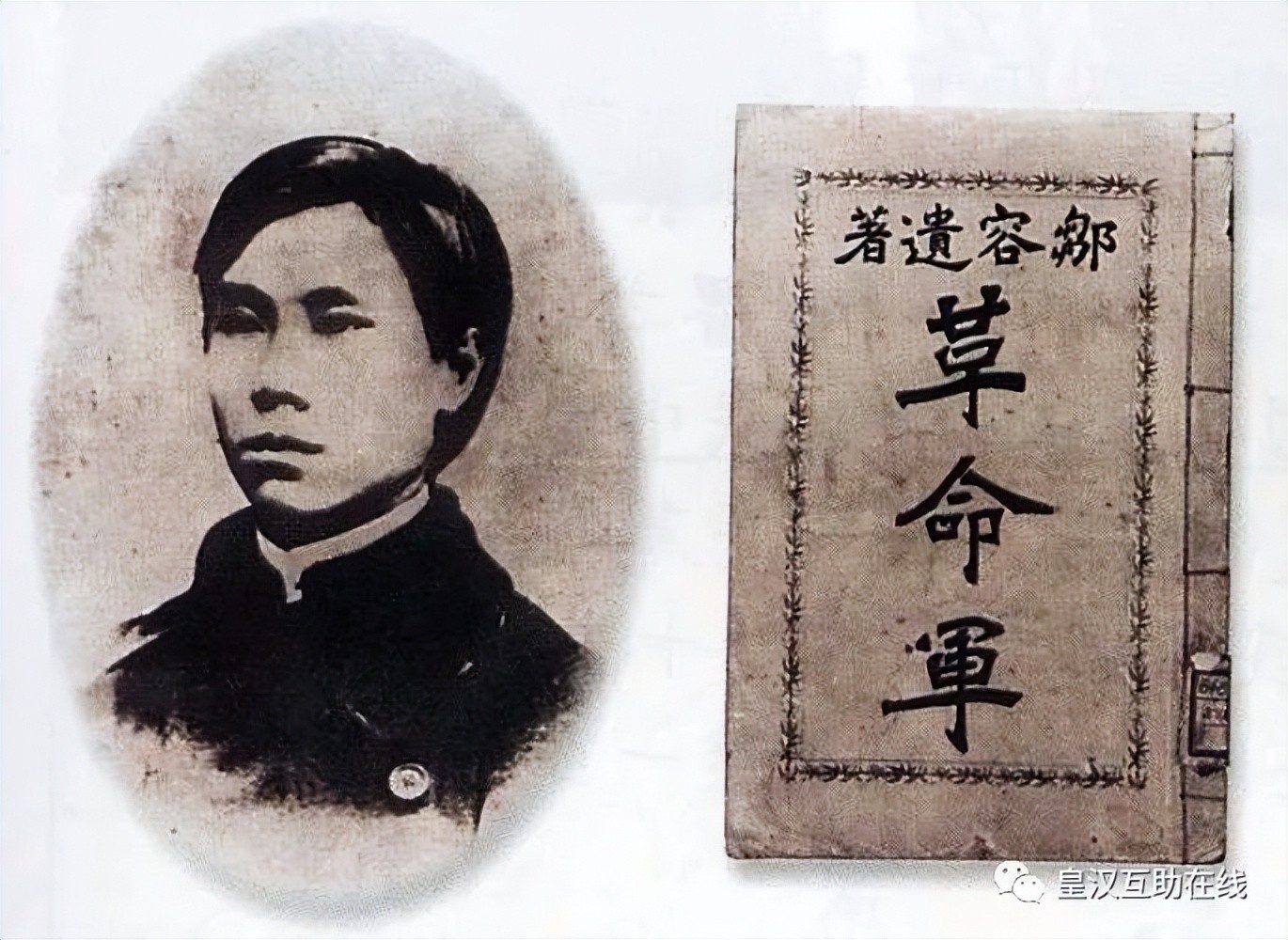

在古代的汉朝时期,皇汉也用来代指汉朝,清末辛亥革命时,革命人士邹容在其《革命军》中使用皇汉民族、皇汉人种 等概念号召反清,对武昌起义、辛亥革命影响巨大,使皇汉一词深入人心。

关于皇汉的书籍记载

汉朝班固《西都赋》:“盖闻皇汉之初经营也,尝有意乎都河洛矣。李贺《感讽》诗:“皇汉十二帝,惟帝称睿哲”,陈琳:“皇汉逢屯邅,天下遭氛慝”晋陆机《汉高祖功臣颂》:“霸楚实丧,皇汉凯入。”南朝宋谢灵运《拟魏太子“邺中集”诗·陈琳》:“皇汉逢屯邅,天下遭氛慝。”(此“汉”是河流的意思)陈去病《论戏剧之有益》:“曩游东国,交接其士庶,见其习尚风俗,无一非我皇汉二百六十年前所固有之习尚风俗也。”鲁迅《三闲集·“皇汉医学”》:“我们‘皇汉’人实在有些怪脾气的。”

辛亥革命与皇汉

邹容《革命军》:“满洲人率八旗精锐之兵,入山海关定鼎北京之一日,此固我皇汉人种亡国之一大纪念日也!。” 雷铁崖的《中国已亡之铁案说》中说的更为坦率和露骨“故夫中国之亡非亡,定于汉人之为主与否。历朝易姓而汉人不易,故中国不亡,若中国之君为异族,则中国决定为亡国,次直截了当之言,一见而解,无须援拒法理。”因此要“驱除鞑虏,恢复中华”。 1903年刘成禺写成《太平天国战史》16卷,孙中山为之作序云:“汉公是编,可谓扬皇汉之武功,举从前秽史一澄清其奸,俾读者识太平朝之所以异于朱明,汉家谋恢复者不可谓无人。洪门诸君子手此一编,亦足征高曾矩矱之遗,当世守其志而勿替也。”

中医传至日本,被誉为汉方医学,或称之为皇汉医学。日本人汤本求真做的《皇汉医学》中,可见扶桑对中华汉医的推崇。中医在西方医学传入之前其名号未分中西,而以国医,皇汉医学称之。

《辛亥首义歌》:“复我皇汉,完我自由,家国两尊荣。”

《辛亥革命军奉天讨满檄文》:惟我皇汉遗裔,弈叶久昌,祖德宗功,光被四海。……

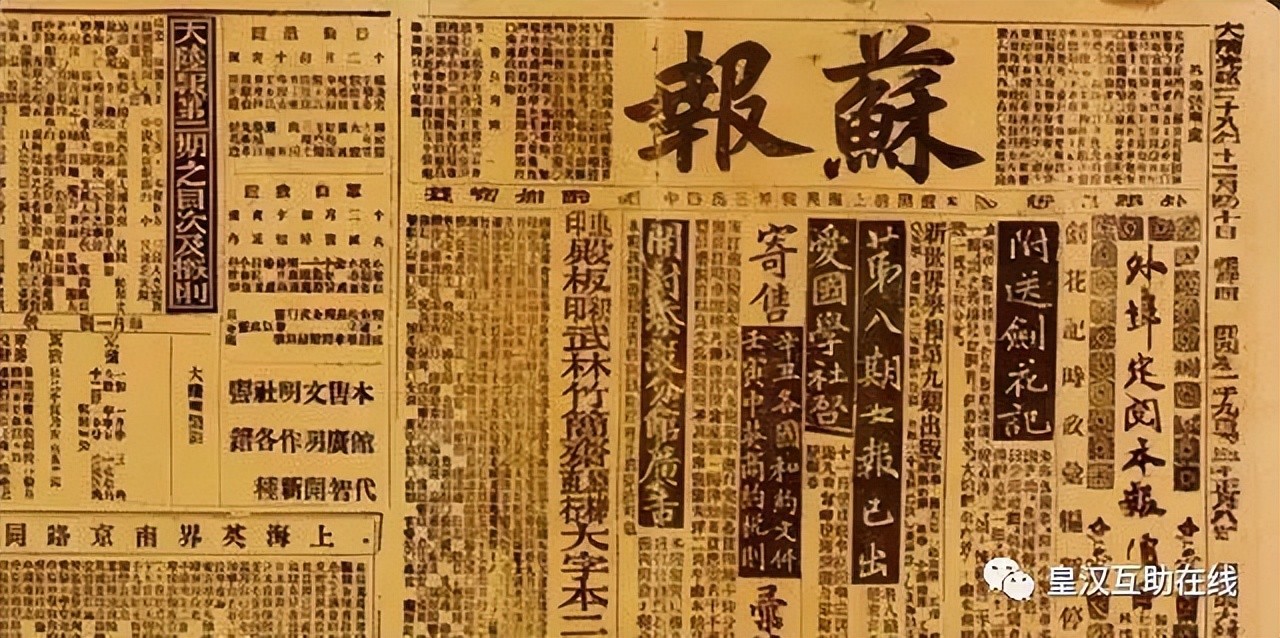

邹容《革命军》:“据中国本部,栖息黄河沿岸,而次第蕃殖于四方,自古司东亚文化之木铎者,实惟我皇汉民族焉。” 1903年5月,一本署名“革命军中马前卒邹容”的书——《革命军》由上海大同书局正式出版,这是最早出版宣传革命的单行本书籍,使“举国上下,无不震动”。邹容在《革命军》自序署明“皇汉民族亡国后之二百六十年”。 孙中山说:《革命军》“为排满最激烈之言论”,“华侨极为欢迎,其开导华侨风气,为力甚大。” 《革命军》一书风行全国,不少青年正是受这本书的鼓舞,走上了革命道路。清政府极度恐慌,惊呼:“此书逆乱,从古所无。”通过上海租界工部局,当年6月30日制造了震惊中外的“苏报案”,将章太炎逮捕。

孙中山在旧金山致公堂和中西日报社的帮助下,刊印《革命军》11000册,分寄美洲、南洋各地。1906年10月孙中山又给新加坡的同盟会员寄去《革命军》样本,嘱咐:“从速印之,分派各地,必能大动人心,他日必收好果。”1912年3月29日,孙中山更念“邹容当国民醉生梦死之时,独能著书立说,激发人心”之功,以中华民国临时大总统的名义下令追赠邹容为陆军大将军,“赐恤崇祀”。黄兴也曾“以携带邹容所著《革命军》、陈天华所著之《猛回头》二书,零星赠送军学各界至四千余部之多”。武昌起义前,《革命军》在武昌的革命士兵中几乎是人手一册。 鲁迅说:“便是悲壮淋漓的诗文,也不过是纸片上的东西,于后来的武昌起义怕没有什么大关系,倘说影响,则别的千言万语,大概都抵不过浅近直截的革命军马前卒邹容所作的《革命军》。”

“皇汉”人士主张:

“皇汉”一词实际形容了正统的文化民族观点,也就是华夏族,现今的很多人容易将华夏族和中华民族概念混淆,而实际上华夏民族就是以汉族的前身,而中华民族是指华夏族与中国边疆少数民族的民族共同形成的国家民族,是地域概念,中华民族实际上是国族概念而非民族概念,与华夏民族完整的民族共同体是有本质差别的。

皇汉主张“汉本位”,呼吁兴汉救族,强国爱民。主张更民主,更自由,更开放,更公平的社会环境。反对民族歧视、不公平待遇等。

-

- 缅北掸邦德昂民族解放军是亲中、还是反中?它的未来前景将如何?

-

2025-07-04 08:25:53

-

- 我们敬爱的周总理为什么受这么多人怀念和爱戴,年轻的你知道吗?

-

2025-07-04 08:23:38

-

- 唐人街的传奇:探寻“唐人”称呼的根源

-

2025-07-03 14:37:53

-

- 广州渔民新村餐厅数量又将“-1”,昔日“餐饮明星”为何近年频频关店?

-

2025-07-03 14:35:38

-

- 中国最尊贵的八个姓氏,看看有没有你。

-

2025-07-03 14:33:22

-

- 古代长江南京段15公里宽,现在才3公里宽,那么多水跑哪里去了?

-

2025-07-03 14:31:06

-

- 专家不建议选专业首要考虑挣多少钱,被批“建议以后不要建议”

-

2025-07-03 14:28:51

-

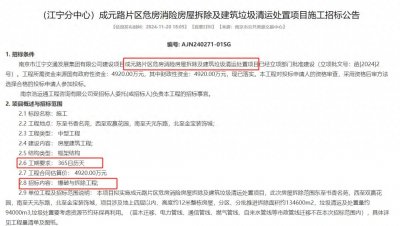

- 终于定了!南京超级城中村,爆破拆除!

-

2025-07-03 14:26:36

-

- 滑滑梯价格-2025年儿童游乐设备最新报价单

-

2025-07-03 14:24:21

-

- 今日国内 10 大新闻总结

-

2025-07-03 14:22:05

-

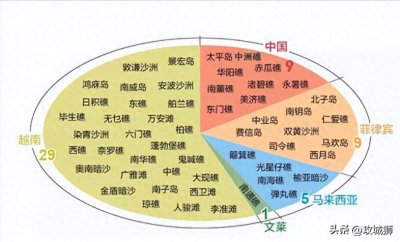

- 南沙群岛的这些岛礁已被我国低调实控,国内鲜有人知道

-

2025-07-03 14:19:50

-

- 参与“手机口”业务就能轻松赚钱?当心别成为诈骗分子的帮凶!

-

2025-07-03 14:17:35

-

- 什么是古法金?含量和黄金一样吗?看完这篇你就知道

-

2025-07-03 14:15:20

-

- 胖东来擀面皮事件全回顾:企业迅速响应,有人已获2000赔偿金

-

2025-07-03 14:13:05

-

- 上海警方打掉“麻豆传媒”、“九一视频”拍摄团队,抓获24人

-

2025-07-03 14:10:50

-

- 女特务张春莲:潜伏大陆30多年!为隐藏身份嫁农民,连生8个孩子

-

2025-07-03 14:08:35

-

- 独家:7个问题解读阿里巴巴收购UC

-

2025-07-03 14:06:19

-

- 45岁万蒂妮怀二胎8个月,写给即将出生的儿子一封信,感动全网

-

2025-07-03 14:04:04

-

- 林芳正:日本友华派,内阁官房长官,前外相,问鼎首相之路还很长

-

2025-07-03 14:01:49

-

- 流感高峰来袭!中药茶饮:您的预防与应对秘籍!

-

2025-07-03 13:59:34

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气 丰田推出的倒三轮摩托车,只要1万多,可惜国内没有卖的

丰田推出的倒三轮摩托车,只要1万多,可惜国内没有卖的