诺门坎之战时日本士兵做了什么让朱可夫称赞:真正的士兵,我佩服

诺门坎之战时日本士兵做了什么让朱可夫称赞:真正的士兵,我佩服

芦苇荡里的“最佳士兵”

战争有时候不仅仅是武器和战术的较量,更是人性的碰撞和意志力的较量。1939年的诺门坎战场,苏联红军与日本关东军在广袤的蒙古草原上展开了一场生死较量。作为苏联的指挥官,朱可夫后来回忆起这场战争时,提到了一件让他“不得不佩服”的事——那群在芦苇荡里趴了两天两夜的日本士兵。为什么这件事让他印象如此深刻?今天我们就来聊聊背后的故事。

一场被遗忘的战斗

诺门坎,这个地名如今鲜有人提起。但在1939年,这里却是决定东亚局势的重要战场。苏联与日本在这里爆发了一场激烈冲突,双方投入了数万精锐部队,最终以苏联的胜利告终。朱可夫,时任苏军指挥官,凭借这场战役一战成名,也为他后来成为苏联元帅奠定了基础。

战争的尾声,苏联军队俘虏了一批日本士兵。这些士兵的状态让人震惊——他们全身浮肿、脸色苍白,身体布满了密密麻麻的蚊虫叮咬痕迹,甚至有些人已经奄奄一息。可最令人意外的是,他们脸上的表情没有一丝痛苦,反而是一种奇特的平静。朱可夫亲自审问了其中几人,从中发现了令人震撼的真相。

服从命令到极致

埋伏命令

这些士兵被俘前,接到的命令是埋伏在芦苇荡中,等待反攻信号。由于战局突变,他们所在的部队撤退时忘记了通知他们。于是,这批人在毫不知情的情况下,仍然死死执行着“绝不暴露”的命令。

直接静止两天两夜

他们在芦苇荡中一动不动地趴了整整两天两夜,哪怕蚊虫叮咬得全身溃烂,也没有任何一个人擅自行动。更不可思议的是,他们甚至没有伸手去挠一下痒。这种对命令的绝对服从,让朱可夫都感到不可思议。

被敌军发现

最终,苏军在清扫战场时发现了这批“活死人”一般的士兵。可以说,如果不是被苏军俘虏,这些人很可能会因体力不支而死在芦苇荡里。他们不是因为害怕才不动,而是因为他们心里认定,未得到命令就擅自行动是一种不可饶恕的“背叛”。

服从的代价

日军文化

日本军队的训练方式一直以“绝对服从”为核心。军纪对他们来说不是规则,而是一种信仰。哪怕命令是荒谬的、甚至是致命的,他们也会毫不犹豫地执行。这样的服从,既是日本军队的强项,也是一种致命的弱点。

直接失去灵活性

当命令被执行到极致,士兵们会丧失最基本的主观判断能力。他们不会思考“上级是否出了错”,更不会质疑“这个命令是否合理”。就像这次埋伏,这些士兵宁愿趴在蚊子堆里濒死,也不敢离开。

被敌人利用

对于对手这种“死板”的服从有时候反而是一个突破口。朱可夫后来指出,日本士兵的缺乏灵活性让他们在复杂战局中很难与苏军匹敌。一个命令传达下去,哪怕战场局势已经完全改变,他们依然会按照原计划行动,失去了应变能力。

被敬佩的“愚忠”

朱可夫的好奇

朱可夫审问这些士兵时,带着强烈的好奇心。他想知道,为什么有人能做到这种程度?很多苏军士兵在战斗中也服从命令,但大多是建立在一定理性判断的基础上。而这些日本士兵,完全是“机械式”地执行,哪怕明知命令有问题,也绝不违抗。

直接朱可夫的佩服

面对这些战俘,朱可夫并没有表现出轻蔑,反而由衷地感慨:“这才是真正的士兵。”他认为,这种服从精神虽然可能导致战术上的失败,但从个体意志力的角度来看,确实令人敬佩。

对比苏军

这种感慨并非意味着朱可夫认为“愚忠”是一种优点。他只是单纯地敬佩日本士兵的意志力,而不是他们的军事素养。在他眼中,苏军士兵的优势在于灵活性和创造性,而不是一味的盲从。

战争是最能看清人性的地方。诺门坎的芦苇荡里,日本士兵的服从精神让人震撼,也让人唏嘘。这种极端的忠诚既是他们的优点,也是他们的悲哀。在现代人看来,这种“不问是非”的服从可能显得荒诞,但在当时,却是军国主义文化塑造出的必然结果。

有人说,战争是人类最疯狂的行为,而士兵则是这场疯狂中最无辜的棋子。对于这些芦苇荡中的士兵他们的忠诚,也许是他们唯一的选择。

-

- 安徽化工利润之谜:营收3700亿如何炼成200亿高含金量?

-

2025-08-30 11:30:35

-

- 宁波老外滩 喧嚣过往 黑白记忆

-

2025-08-30 11:28:20

-

- 第一次世界大战和战后初期的世界之《凡尔赛条约》和《九国公约》

-

2025-08-30 11:26:05

-

- 2018撒贝加盟的综艺节目有哪些 撒贝宁2018综艺档期时间表

-

2025-08-29 17:43:25

-

- 28岁孙杨被禁赛8年!涉兴奋剂职业生涯或终结,霍顿教练发言可疑

-

2025-08-29 17:41:10

-

- 布洛芬因致永久伤害紧急召回?召回是真,还能吃吗?

-

2025-08-29 17:38:55

-

- 漫步霍尔果斯口岸

-

2025-08-29 17:36:40

-

- 《B+侦探》:糊涂神探,犀利杀手

-

2025-08-29 17:34:25

-

- 义乌公交,上新了!有方便到你吗

-

2025-08-29 17:32:10

-

- 俄罗斯帝国和前苏联的旧地图

-

2025-08-29 17:29:55

-

- 日本格力高(百奇)风靡全球的9款巧克力棒

-

2025-08-29 17:27:40

-

- 徐志摩是怎样的一个人?金庸为什么这么烦他?

-

2025-08-29 17:25:25

-

- 灵能百分百剧情介绍 灵能百分百角色介绍

-

2025-08-29 17:23:10

-

- 体坛人物吴曦:36岁上演助攻帽子戏法,艺术生太太绝美,口碑逆转

-

2025-08-29 17:20:55

-

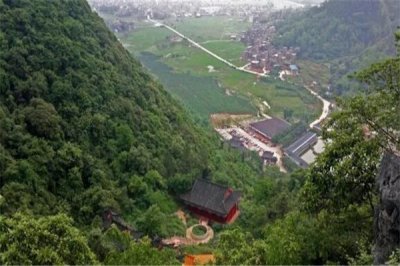

- 玉林十大好玩的地方,真武阁创建于明朝万历年间

-

2025-08-29 17:18:40

-

- 别去乌镇了,这才是浙江更值得去的十个古镇,本地人都未必全去过

-

2025-08-29 17:16:25

-

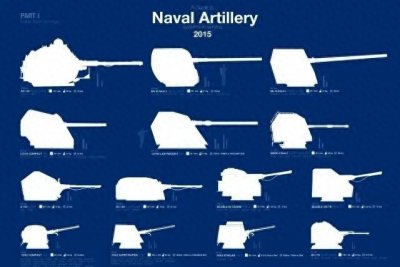

- 导弹为主的年代,军舰为什么还要装备舰炮?

-

2025-08-29 17:14:10

-

- 五本女主美貌惊人古言:人间富贵花的她,婚事一波三折后嫁腹黑男

-

2025-08-29 17:11:54

-

- 职场百科:解锁专科工程造价就业秘籍,前景一片光明

-

2025-08-29 17:09:39

-

- 1995年佳木斯“女魔”马艳红杀人案:生性风流,杀4人后分尸

-

2025-08-29 17:07:24

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气 2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部

2025最让人期待的10部谍战剧,《千里江山图》第四,于和伟占三部