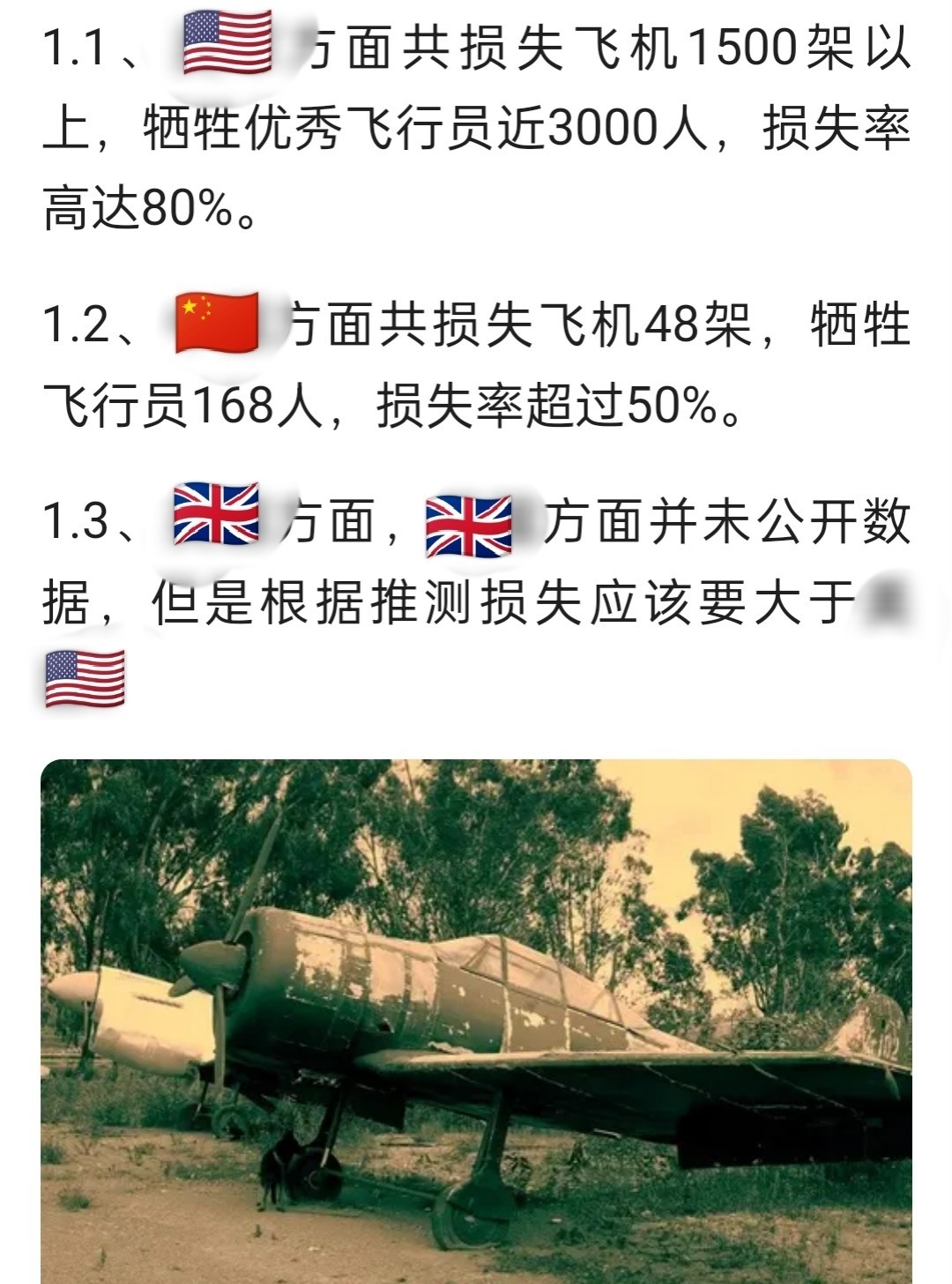

驼峰航线的危险性太大,死亡率高达80,3000名美国飞行员丧命。

驼峰航线的危险性太大,死亡率高达80,3000名美国飞行员丧命。

声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

1942年,喜马拉雅山的上空,一架美军运输机冒着狂风飞行,机舱里装满了急需的药品和设备。

驾驶舱内,飞行员死死盯着仪表盘,双手握紧操纵杆,冷汗顺着额头流下。

他的脑海里只有一个念头:再过几十分钟,只要熬过这片“死亡之地”,任务就算完成了。

可就在这时,飞机突然一个剧烈颠簸,机翼传来刺耳的撕裂声……

这片“死亡之地”,正是驼峰航线。

它被称为“飞行员的坟场”,是二战期间最危险的一条空运线路。

三年时间里,3000多名美军飞行员命丧于此,1500多架飞机化为残骸,死亡率竟高达80%。

为什么会这样呢?

这还要从1941年底说起。

日本偷袭珍珠港后,太平洋战争全面爆发。

与此同时,日军迅速攻占了缅甸,切断了中国通往外界的滇缅公路。

这条公路是当时中国获取国际援助的生命线,随着它的失守,中国彻底陷入了物资短缺的绝境。

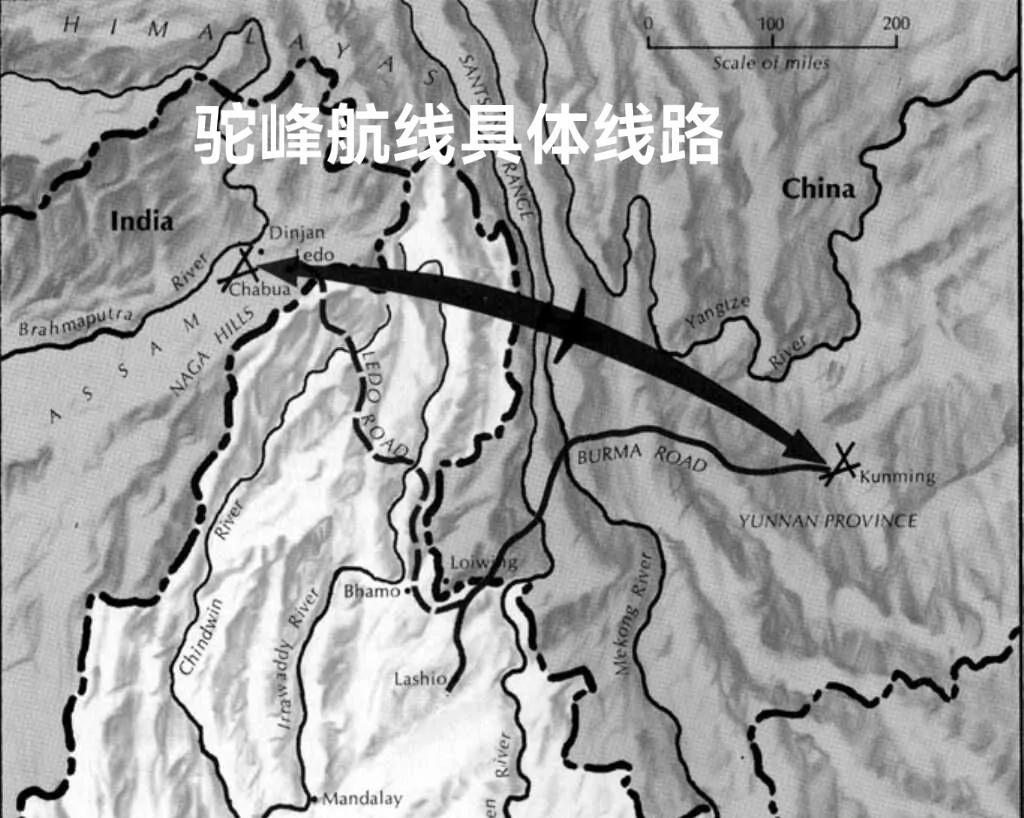

为了继续支持中国抗战,美国决定开辟一条横跨喜马拉雅山脉的空运线路,将物资从印度送到中国。

这条线路后来被称为“驼峰航线”。

“驼峰”的名字来源于喜马拉雅山南麓的一片山脉,它的轮廓像骆驼的驼峰,虽然是最低的山口,海拔却高达5500米。

这里不仅有连绵不断的雪山,还有飓风、乱流、雷暴。

对于二战时期的运输机来说,这简直是地狱级的挑战。

飞行员们戏称,这条航线是一场“用命换物资”的赌博。

刚开始,美国投入了C-47运输机,这款飞机性能稳定,但飞行高度根本无法应对喜马拉雅山的恶劣环境。

很多时候,飞行员不得不贴着山壁飞行,稍有偏差就会撞山。

更糟糕的是,机上的导航设备简陋,连气象预报都做不到。

飞行员只能凭经验判断风向和气流,完全是在“盲飞”。

有一次,一名飞行员描述自己的经历时说:“我看着窗外全是白茫茫的雪山,突然发现飞机在下降,赶紧拉升,但已经来不及了。

最后,我的飞机撞在山腰上,幸运的是,我跳伞逃生了。”但这样的幸运几乎是凤毛麟角。

大多数飞行员一旦出事,连尸体都找不到。

为了提高运输效率,美国后来投入了改装版的C-109运输机。

这种飞机本质上是轰炸机改装而成,载重量更大,飞得也更高。

然而,“高”并不意味着“保险”。C-109的事故率比C-47还高,因为它的燃油储量更大,一旦出现故障,基本就是一场空中爆炸。

更危险的是,飞行员们还要面对敌机的威胁。

日军的战斗机经常在航线附近巡逻,专门拦截运输机。

很多飞行员甚至还没飞到目的地,就已经遭遇了空战。

有人说,飞这条航线,除了和天气斗,和飞机斗,还得和敌人斗,每一次起飞都是一次生死轮回。

尽管如此,驼峰航线还是创造了空运史的奇迹。

从1942年到1945年,美、中两国共投入了2万多名飞行员,完成了超过8万架次的飞行任务,总运输量达87万吨。

运送的不仅是药品、弹药,还有机床、通讯设备等急需物资。

这些物资虽然总量不算大,却极大地缓解了中国抗战的燃眉之急。

没有它,中国的抗战历史可能会改写。

但这条航线的代价也太惨烈了。

三年时间里,美军损失了超过1500架飞机,相当于每五架飞机就有一架没能回来。

最让人心痛的是,那些牺牲的飞行员,大多数都在20岁上下,正是生命最鲜活的年纪。

他们很多人甚至连尸骨都埋葬在了冰雪覆盖的山脉之中。

有人说,驼峰航线是用鲜血和生命铺成的。

也有人说,这是一场不得已的赌博,赌注是年轻的生命,赌赢了就是支援中国抗战,赌输了就是一场白白的牺牲。

可不管怎么说,那些飞行员值得被铭记。

他们从没见过中国的山川河流,却为这片土地付出了生命。

写到这里,心中不免沉重。

驼峰航线的故事告诉我们,战争从来不是英雄的舞台,而是最残酷的人性考验。

那些驾驶着简陋飞机,穿越死亡之地的飞行员,不是为了荣耀而战,而是为了责任而飞。

有人说,他们是“被战争裹挟的年轻人”,但我更愿意相信,他们是这个世界最勇敢的灵魂。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!

-

- 他是小虎队的“霹雳虎”,生命出现5个女人,坚持12年把债还清

-

2025-07-21 14:33:04

-

- 河南教师工资单火了,金额看上去有点心酸,老师也需要养家糊口

-

2025-07-21 14:30:49

-

- 公司用车管理制度

-

2025-07-21 14:28:34

-

- 八本创世流文明演化类精品小说,部部都是爆款,不容错过。

-

2025-07-21 14:26:19

-

- 名爵车质量怎么样?全面分析

-

2025-07-21 14:24:04

-

- 分享|信阳是哪个省的?信阳人已传疯!

-

2025-07-21 14:21:48

-

- 历任韩国国家队主教练一览(2000年至今)

-

2025-07-21 14:19:33

-

- 温华:为兄弟折剑出江湖,江湖游侠“温不胜”,真正的中原剑客

-

2025-07-21 14:17:18

-

- 探究割礼的含义与对犹太人的重要性

-

2025-07-21 14:15:03

-

- 女人发型别管怎么剪,也要试试纹理烫短发,蓬松还时尚

-

2025-07-21 14:12:48

-

- 10部宋威龙参演的电视剧,你看过哪几部?哪一部最好看?

-

2025-07-21 14:10:33

-

- 开国上将钟期光的夫人为何把女儿送给钟将军前妻抚养?原因很感人

-

2025-07-21 00:28:05

-

- 【起床号】11月22日,早安!歌曲《永远的兄弟》

-

2025-07-21 00:25:50

-

- 《山河故人》的重口“忘年恋”是怎么回事?

-

2025-07-21 00:23:35

-

- 24节气-立春

-

2025-07-21 00:21:19

-

- 郗鉴首倡的“静镇京口”,在当时的政治与军事上,有何作用呢

-

2025-07-21 00:19:04

-

- 推荐:李现主演的10部电视剧,3部爆款,古偶剧<国色芳华>热播中

-

2025-07-21 00:16:49

-

- 超甜恋爱日剧TOP5:新垣结衣、井上真央、绫濑遥,你最爱哪个?

-

2025-07-21 00:14:34

-

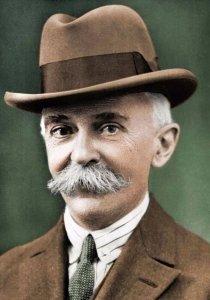

- 奥运人物志 | “奥运之父”皮埃尔·德·顾拜旦

-

2025-07-21 00:12:19

-

- 《浴血黑帮》中的剃刀党在真实历史中是怎样的?「千面英雄#06」

-

2025-07-21 00:10:03

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气 丰田推出的倒三轮摩托车,只要1万多,可惜国内没有卖的

丰田推出的倒三轮摩托车,只要1万多,可惜国内没有卖的