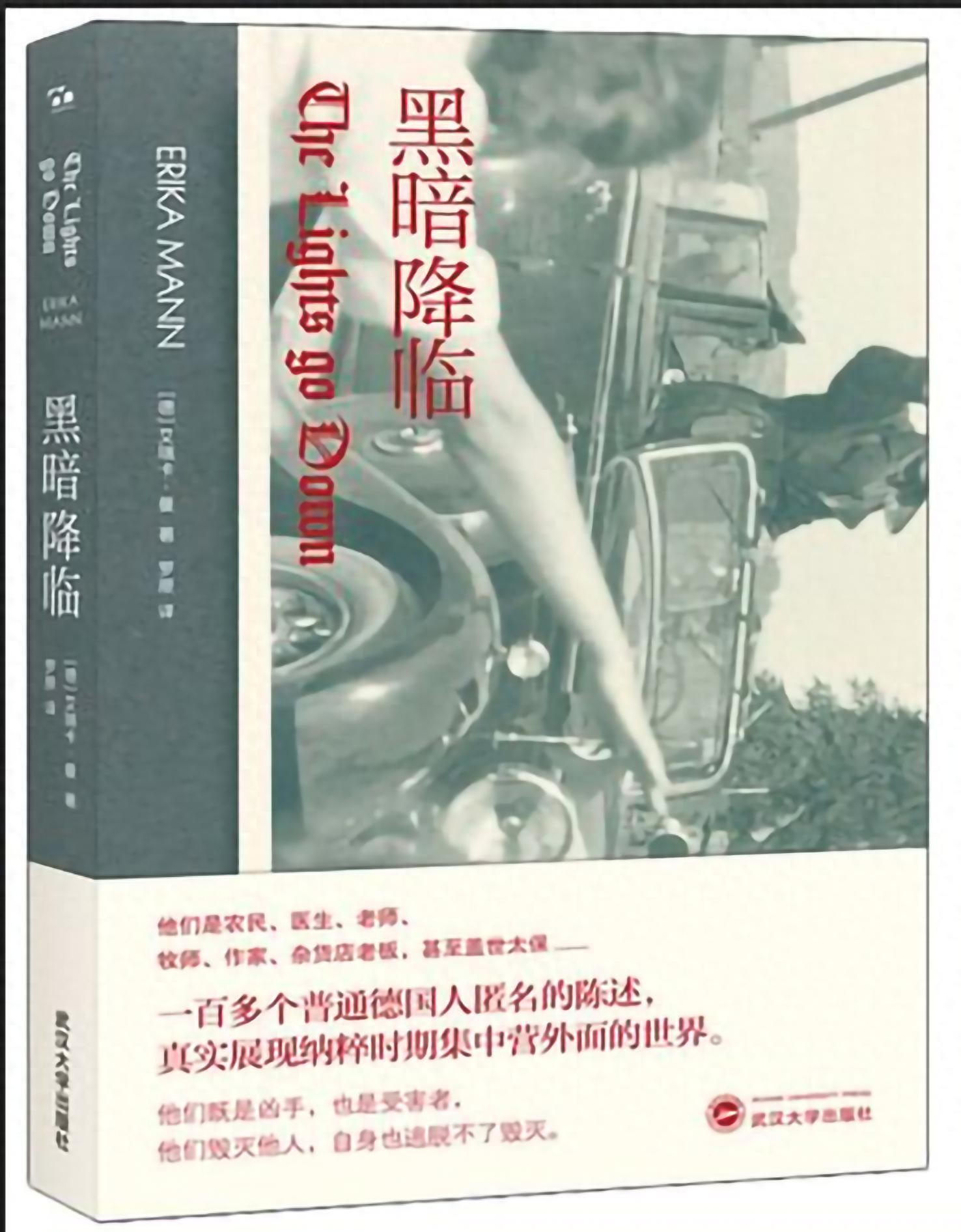

每日一推好书 ——《黑暗降临》[德]艾瑞卡·曼(Erika Mann)

每日一推好书 ——《黑暗降临》[德]艾瑞卡·曼(Erika Mann)

(内容非原著,仅供大家分享)

出版社 武汉大学出版社

出版时间 2020-04-30

ISBN 9787307210820

评分 ★★★★★

标签 文学

书籍介绍

在历史的长河中,有些时期的事件和人物会深刻地影响整个社会。纳粹德国统治时期就是这样一个时期。在这个时期,无数无辜的生命被践踏,社会的道德和人性遭受了前所未有的挑战。《黑暗降临》通过真实的故事,带领我们走进那个时代,感受那些人物的喜怒哀乐,思考人性的复杂和历史的沉重。

作者简介

艾瑞卡·曼(1905-1969)是德国著名作家、演员、记者和小说家托马斯·曼的女儿。纳粹上台后,她开始流亡生涯,代表作包括《培养野蛮人的学校》和《逃生》。她以大量资料和真实人物经历为基础,创作了非虚构小说《黑暗降临》。晚年,她整理父亲的遗稿,撰写了《托马斯·曼的最后一年》。艾瑞卡·曼以其独特的文学才华和对社会问题的关注,在德国文学史上留下了浓墨重彩的一笔。

推荐理由

《黑暗降临》这本书以十个独立的故事,全景式地描绘了纳粹德国统治下普通民众的生活状态和心理变化。每个章节都聚焦于不同社会阶层的人物,通过他们的亲身经历,展现了那个时代人们面对压迫、恐惧和生存挑战的复杂情感。书中不仅揭示了纳粹体制下的社会现实,还探讨了人性的光辉和阴暗面,是一本具有深刻历史意义和人文关怀的佳作。

适合哪些人读

对历史、社会、心理学感兴趣的读者

希望了解纳粹德国统治时期生活状态的读者

关注人性探讨和道德反思的读者

以及对德国文化和社会感兴趣的读者。

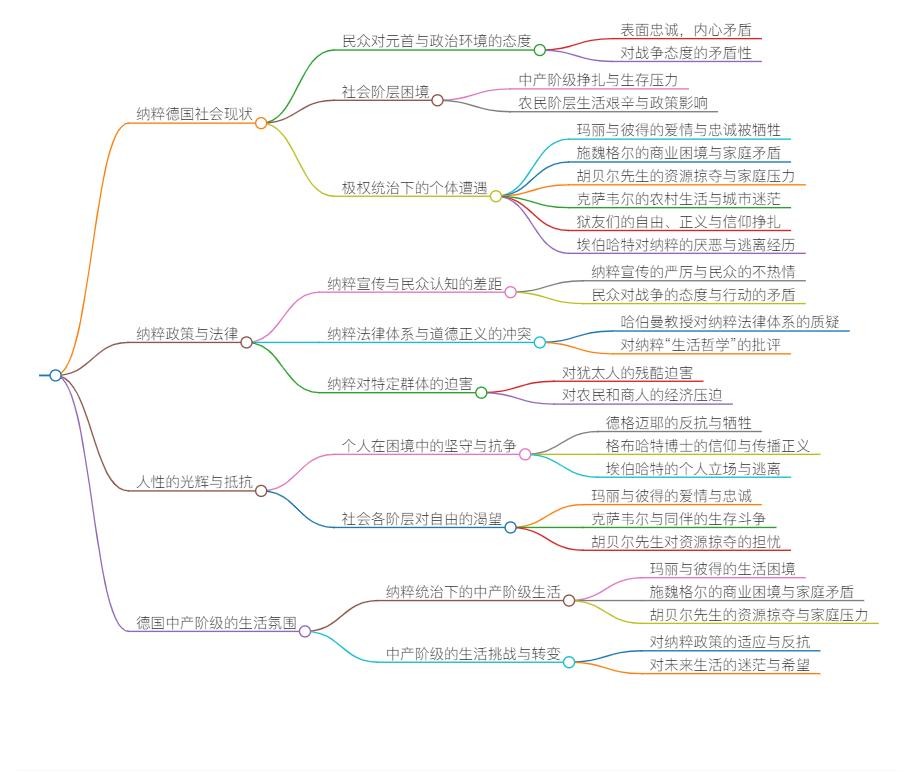

书籍脑图

书籍解析

城市

纳粹宣传虽然严厉,但民众对元首的演说并不热情,与普遍认知的纳粹铁的统治和民众的狂热支持相悖。 尽管面临战争威胁,民众的生活并未被战争完全笼罩,民众对战争的态度和行动存在矛盾。 纳粹体制下,民众对政府的态度复杂,既有不满和抵触,又有对政府的支持和认同,与普遍认知的纳粹铁的统治和民众的绝对服从相悖。

陌生人来到一个陌生的城市,他在这座城市中游荡,对这里的人和街道都不熟悉。他在夜晚来到了老集市广场,感受到了一种慵懒的美。然而,他对这里的政治环境感到困惑和不满,对冲锋队员的检查和告示上的宣传感到愤怒。在酒馆里,他与店主和莫克斯太太交谈,了解到这里的居民虽然表面上对元首表示忠诚,但内心却充满了矛盾和不满。他还在电车上目睹了人们的拥挤和司机对战争的担忧。最后,他在梦中感受到了战争的恐惧和对未来的迷茫。

第一章 “一个错误导致的后果……”

纳粹政策下,生育多孩并非出于自愿和幸福,而是被国家强制和道德绑架。 玛丽和彼得的爱情与忠诚,在极端的政治压力下被牺牲,体现了个人价值在极权下的无力。 在极权统治下,个人的恐惧和绝望往往被忽视,甚至被当作牺牲品。

玛丽,一位怀揣着教师梦想的年轻女子,在纳粹统治下却遭遇了沉重的压迫。本想投身教育行业,却因现实所迫,只能做一名家庭保姆。这份工作辛苦且微薄,夜晚还要投身于国家社会党妇女组织的服务。面对这样的困境,玛丽本可寻得更好的出路,却不得不屈服于当时的社会现实。 她的未婚夫彼得,是一位激进的爱国者和国社党员,对国家的人口政策充满热情。然而,生活的压力让他倍感无奈。在纳粹统治的阴影下,人们的生活充满了恐惧和迷茫,玛丽与彼得的故事,正是那个时代的缩影。

在我国的城市生活中,家庭主妇们在采购完毕后,喜欢聚在一起谈论家常。文章还提到了我国法律人才培养的不足问题,指出现行的三年学制难以满足培养全面法律人才的实际需求。此外,文章引用了1939年《黑色军团报》的相关报道,揭示了当时党卫军领导人的指示。 在这个动荡的时代,玛丽和彼得的故事,映射出了人们面对压迫时的无奈与抗争。而我国城市生活的平凡景象,以及法律人才培养的问题,也让我们看到了社会发展的痛点。在这个充满挑战的时代,我们需要关注每一个个体,努力为他们创造更好的生活环境。

第二章 做账

施魏格尔并非在隐瞒收入,而是在向相反方向造假以证明他的店铺盈利。 元首并不是小生意人的救星,而是对商业抱有厌恶态度。 德国经济的逻辑是以重整军备为原则,导致小商户被无情地碾压。

主人公汉内斯·施魏格尔,一个勤奋诚实但陷入困境的商人,他在深夜修改账簿,为了少缴税而隐瞒收入。然而,他实际上是在用大的收入数字替换小的,导致他需要交更多的税。汉内斯在为生存而挣扎,他的商店可能被关闭,他也在思考自己将如何生活。同时,他的妻子与区长关系暧昧,家庭关系紧张。整个故事揭示了德国在纳粹统治下中产阶级的困境,以及经济、政治和社会压力对人们生活的巨大影响。

第三章 胡贝尔先生——一个制造商

胡贝尔先生认为军备生产对自然资源的掠夺和挥霍是不可持续的,与大众对军备生产有利可图的普遍认知不同。 胡贝尔先生认为德国的制造业自欺欺人,与大众对德国制造业强大的普遍认知不同。 胡贝尔先生认为德国战时经济和自给自足的方针带来限制,与大众对战争经济繁荣的普遍认知不同。

胡贝尔先生的金属冶炼厂“和平天使”的现状,政府订单虽让他赚得盆满钵满,但资金只能用于指定领域,这让胡贝尔对资源的掠夺和军备生产表示担忧。他和秘书安妮的对话中,他通过对汽车大赛、飞机事故、坦克质量等实例,表达了对国家现状的失望和对未来前景的迷茫。胡贝尔还面临家庭和事业的双重压力,他爱上了安妮,但得知她有犹太血统后,为了自己的利益,他不得不做出艰难的决定。同时,政府对企业的严格控制,让胡贝尔陷入两难境地,他既想维持工厂运营,又担心自身安危。在种种困境中,胡贝尔感到迷茫和无奈,他只能默默承受,继续为国家和战争贡献自己的力量。

第四章 “所谓正义就是为我们的目的服务”

在纳粹德国背景下,哈伯曼教授公开质疑纳粹的正义观和法律体系,认为它们是服务于政治目的的。 他通过教学鼓励学生质疑纳粹官方宣传,并暗示大众消极抵抗是国家更大的威胁。

哈伯曼教授,一位德意志民族党人,对魏玛共和国充满热爱。纳粹上台后,他成为了一名大学教授,课堂气氛热烈,通过生动的案例引导学生思考法律与正义。他反对纳粹的“生活哲学”,批评其对法律的扭曲,强调“健康的人民的直觉”才是正义的来源。他讲解《大德意志帝国宪法》等著作,揭露纳粹体制对法律和正义的践踏。他鼓励学生质疑纳粹的正义观,强调国家权力和元首意志高于一切。尽管他的课堂充满争议,但他的思想和行动成为反抗纳粹的重要力量。 在一次课堂上,一位德国教授指出德国大城市青少年犯罪率急剧上升,尤其是暴力犯罪和性犯罪增长三倍,布雷斯劳暴力犯罪增长了四十六倍。

他质疑纳粹宣传的道德净化效果,引发学生们的紧张和期待。然而,冲锋队员突然闯入教室,宣布东普鲁士收获季节的劳动。学生们用掌声表示抗议,最终成功让冲锋队员离开。教授随后继续上课,暗示学生们的行动。这一事件展现了纳粹统治下大学校园的压抑氛围和学生们对自由的渴望。 哈伯曼教授的课堂充满激情,他用生动的案例让学生思考法律与正义。他反对纳粹的“生活哲学”,批评其对法律的扭曲,强调“健康的人民的直觉”才是正义的来源。他通过讲解《大德意志帝国宪法》等著作,揭露纳粹体制对法律和正义的践踏。他鼓励学生质疑纳粹的正义观,强调国家权力和元首意志高于一切。

尽管他的课堂充满争议,但他的思想和行动成为反抗纳粹的重要力量。 在一次课堂上,一位德国教授指出德国大城市青少年犯罪率急剧上升,尤其是暴力犯罪和性犯罪增长三倍,布雷斯劳暴力犯罪增长了四十六倍。他质疑纳粹宣传的道德净化效果,引发学生们的紧张和期待。然而,冲锋队员突然闯入教室,宣布东普鲁士收获季节的劳动。学生们用掌声表示抗议,最终成功让冲锋队员离开。教授随后继续上课,暗示学生们的行动。这一事件展现了纳粹统治下大学校园的压抑氛围和学生们对自由的渴望。 哈伯曼教授和这位德国教授的课堂都充满了对正义的追求和对抗纳粹的勇气。他们的思想和行动在压抑的氛围中显得尤为重要,为反抗纳粹的统治提供了重要的力量。

第五章 为了纪念一位英雄

盖世太保总监德格迈耶并非铁石心肠,他有良知并反抗恶行。 犹太人难民委员会为德国盖世太保总监求情,体现了人道主义精神。 即使是纳粹政权,也存在着不同立场和价值观的人。

1938年11月,德国某城市在纳粹政权下,对犹太人进行的残酷迫害。警察总监汉斯曼发布命令,抓捕和剥夺犹太人的财产。当地居民目睹了犹太教堂被焚毁、商店被洗劫一空的景象。然而,盖世太保地区总监弗兰茨·德格迈耶决定反抗命令,秘密救出犹太人并给予他们护照。他冒着生命危险,成功保护了数百人的生命。然而,他的善举最终导致他被捕,并被遣送回德国。许多被德格迈耶救过的犹太人,为了报答他的恩情,积极为他争取自由,但最终未能成功。德格迈耶在生命的最后时刻,表达了对家人和朋友的告别,以及对自由的坚定信念。

第六章 一个逃进城里的农夫

"德国不再是农民的帝国,因为工业变得越来越重要,而农业要为重整军备让路。" - 提出了德国社会结构的变化,农业不再是最主要的经济支柱。 "政府没有给小农户一个更加公平的交易。" - 批评了政府对农业和农民的不公平政策。 "即使在大城市,帝国食品部仍然控制着农民的生活。" - 反映了帝国食品部对城市农民生活的深远影响。

克萨韦尔,一个来自德国农村的青年,因家乡的困苦和逃离土地的现象,不得不踏上前往城市的旅程。在火车站,他与一位同样来自农村的妇女相遇,两人共同倾诉着农村生活的艰辛和对城市的迷茫。火车上,克萨韦尔目睹了报上宣传的“农民国家”与现实之间的巨大差异,城市生活的艰难让他感到无所适从。 在老乌鸦酒馆,克萨韦尔遇到了表哥卡斯珀和其他来自农村的工人,他们组成了“低端人口俱乐部”,共同抵抗不公平的待遇。

克萨韦尔逐渐意识到,无论在城市还是农村,他们都在为生存而战,而这一切的根源都来自于政府的不公政策。 在工厂的遭遇让克萨韦尔感到困惑。他发现煤资源短缺,生产量下降,而工人却被迫加班。老人告诉他,这一切都在走下坡路,最终可能导致战争。在考虑是否去劳工局报到时,盖世太保突然出现,指控他违反法律,他被迫签字承认罪名。这一切都让克萨韦尔感到迷茫和无助。 与此同时,德国人民陷入了一场争夺生存空间的斗争。政府在农业方面实施了一系列政策,包括降低未婚农场帮工的年薪。农业产量下降、煤炭进出口数据减少等问题也日益凸显。这些情况反映出当时社会面临的困境和挑战。

在这场斗争中,克萨韦尔发现,城市生活并不像他想象中那么美好。他看到了城市生活的艰辛,也看到了农村生活的困苦。他开始思考,究竟是什么原因导致了这样的局面。 在这个时代,德国人民为了生存而奋斗,为了改变现状而努力。然而,政府的政策却让他们陷入了困境。克萨韦尔和他的同伴们,都在努力寻找出路,希望能够摆脱这种困境。 在这个充满挑战的时代,克萨韦尔和德国人民都在为生存而战。他们希望通过自己的努力,改变现状,创造一个更加美好的未来。

第七章 狱友们的故事

虽然纳粹统治下教堂被限制,但仍有牧师敢于挑战权威,用布道的方式批评社会现象。 牧师格布哈特在面对困境时,选择逃离而非屈服,展现出对信仰和正义的坚持。 即使身处困境,牧师仍坚信上帝的存在,并通过自我反省寻求救赎。

在一个被纳粹统治的阴暗年代,一位农村小伙子进入了监狱,在这里,他结识了三位来自不同背景的狱友。商人弗里茨因制作歧视犹太人的标牌而入狱,克萨韦尔因一句玩笑话被关押,而新教牧师格布哈特博士则因布道时批评纳粹而身陷囹圄。他们三人的命运交织在一起,共同面对着对自由、正义和信仰的挣扎。 在狱中,弗里茨、克萨韦尔和牧师格布哈特博士分享了各自的故事。弗里茨曾自认为是傻瓜,如今却因自己的罪行而痛苦不已;克萨韦尔因一句玩笑话而入狱,却自认为无罪;而牧师格布哈特博士则在狱中坚守信仰,批评纳粹的暴政。

农村小伙子在狱友们的交流中逐渐明白了这个颠倒的世界,对道德和信仰的困惑也逐渐清晰。 在这个特殊的环境中,牧师格布哈特博士面临着一个艰难的抉择:是逃离监狱,还是留下来继续传播正义和信仰。在上帝的指引下,他最终选择留下来,继续在狱中传播正义和信仰。 瑞士军官弗里茨在集中营中等待着被释放,却被告知必须去前线作战。这个消息让他精神崩溃,瘫倒在地。与此同时,其他囚犯如冲锋队员和年轻的瑞士人也面临着各自的命运。 克萨韦尔在狱中努力适应环境,成为监狱中的“老手”,帮助新囚犯适应这里的生活。

而牧师格布哈特博士在逃出监狱后,经历了无数困难与危险,最终奇迹般地成功逃脱,并在瑞士的一个小村庄中写下他的经历。 圣诞节期间,这个城市充满了独特的魅力。广场变成了热闹的露天市场,装饰着节日气氛。虽然人们可能买不起太多东西,但这里充满了赏心悦目的风景。在这个章节中,我们见证了城市圣诞节的景象,以及一些与上帝的对话和出逃的故事,内容真实而引人入胜。 这段故事充满了紧张与奇迹,展现了战争对人性的摧残和生命的坚韧。在这场浩劫中,人们为了自由、正义和信仰而奋斗,用生命诠释了人性的光辉。

第八章 最后的旅程

纳粹政府并非全然邪恶,美国工人可能并不完全反对纳粹。 战争时期,人民的日常生活并没有完全陷入困境,仍有节日的庆祝和温馨的家庭时光。 真诚的友情和亲情在极端困境中依然能够给予人们力量和慰藉。

马科斯·莫克斯作为年轻水手的最后一次航行,以及他母亲莫克斯太太和小儿子弗里德尔的生活。他们在战争年代里过着艰苦的生活,弗里德尔在“垃圾战线”上从事艰苦的废纸收集工作,而马科斯则在航行中遭遇不幸。当莫克斯太太收到马科斯的朋友保罗·贝伦斯的噩耗时,她无法接受这个事实,陷入极度的悲痛之中。弗里德尔和保罗决定为马科斯报仇,他们开始策划行动,同时也努力照顾莫克斯太太,希望她能够从悲痛中走出来。在这个圣诞节之夜,他们面临着艰难的抉择。

第九章 医嘱

纳粹政权对医学界的干预并非全然破坏,某些医生如舍巴赫仍能保持个人生活的独立。 医疗资源短缺和医疗水平下降并非完全是纳粹政策导致,医生个人也能发挥积极作用。

市医院的历史充满了变迁。它起初由修女们管理,她们以温柔和喜悦的态度服务病人,与患者建立了纯洁的联系。然而,1938年,纳粹政府接管了这家医院,修女们被驱逐,首席医生被迫逃亡。新任首席外科医生舍巴赫教授,虽然在国际上享有盛名,但对政治毫无兴趣,他坚守着自己的生活和医学理念。 但随着纳粹政策的实施,医学教育、医疗资源和医生资质都受到了严重影响。舍巴赫教授对此感到不满和愤怒。一天,他面对一位急需救治的病人,尽管条件艰苦,他还是尽力救治,并承诺会照顾病人的家人。

这一事件让他意识到自己的责任和使命,开始反思自己的立场和行动。 在病人即将离世时,舍巴赫医生以注射过量吗啡的方式让她痛苦地离开。他小心翼翼地操作,表现出对生命的尊重。病人离世后,他向护士报告了情况,并安慰了等待的家属。尽管这一做法艰难,但舍巴赫医生认为这是对病人和家属最好的选择。 市中心的繁华与郊外的宁静形成了鲜明对比。市中心的热闹令人印象深刻,而郊外则是一片祥和。宽阔的草坪、起伏的小山和潺潺的流水构成了一幅柔美的画卷。在这美景中,有一栋被灌木环绕和树荫遮蔽的独立别墅,居住着一位令人羡慕的男人。

第十章 黑暗降临

纳粹时期,埃伯哈特虽是党员,但对纳粹的暴行和虚伪感到厌恶,认为他们是对国家尊严的破坏。 纳粹对犹太人的指控是不公正的,他认为犹太人像其他人一样无辜。 埃伯哈特认为,尽管纳粹时期充满了恐怖和压迫,但人们依然可以保持人性,追求和平与自由。

汉内斯·戈特佛里德·埃伯哈特,一位纳粹时期德国《导报》的文学编辑,党员身份下,他热爱自然与狩猎文学。然而,他的加入纳粹源于对犹太人的偏见。随着纳粹统治的加剧,埃伯哈特开始感到焦虑与愤怒。为了保住职位,他不得不违背内心撰写文章。他对集中营囚犯的遭遇感到不满,并向冲锋队员提出投诉。但他的努力并未改变现状,反而引起了当局的注意,最终因涉嫌违反官方立场而被解职。尽管如此,他依然保持着对自由与正义的追求。 埃伯哈特一家在逃离纳粹德国的过程中,遭遇了重重困难。他们被关进监狱,面临繁琐的官僚手续,财产被剥夺,在战争爆发的恐慌中挣扎。在最后时刻,他们成功获得护照,逃离了纳粹的魔爪。

然而,在逃离过程中,他们不断面临风险与不确定性。抵达英国后,他们不得不适应新的生活,并时刻保持警惕,因为战争的影响已经波及全球。 在逃离途中,埃伯哈特一家遭遇了船只爆炸。在混乱与恐惧中,埃伯哈特抱着儿子,不顾一切地冲向救生船。在一位老妇人的帮助下,他们得以登船。在漫长的夜晚中,埃伯哈特在海上与死神搏斗,直到曙光破晓,一艘巨轮将他们救起。最终,他们与家人团聚,经历了生死考验。 1932年,奥地利总理反对德国吞并奥地利,不幸被纳粹分子绑架杀害。这一事件揭示了第一次世界大战后但泽地区作为自由市受国际联盟保护的历史背景,以及纳粹德国在第二次世界大战爆发后收复但泽的史实。这两个事件共同反映了历史进程中国家主权与民族尊严的重要议题。

尾声 事实

普遍认知中英雄壮举与罪行并存,作者强调只讲述普通人的故事。 普遍认知中英雄与恶棍对立,作者认为两者都是特例,不是主流。 普遍认知中关注个体生活,作者强调呈现纳粹统治下所有人的共同命运。

作者在撰写书籍时,决定以“事实”为书名,强调书中所有内容均基于真实故事和人物。作者精选了普通人的故事,以展现纳粹德国统治下的生活氛围。通过十个故事,揭示了在纳粹法令和意愿下,所有社会阶层的生活都陷入深渊。作者对提供真实故事的人表示感谢,并强调了重塑德国中产阶级生活氛围的重要性。

-

- 混世魔王 张宗昌

-

2025-07-08 02:39:51

-

- 东营市东营区史口镇地名词典

-

2025-07-08 02:37:35

-

- 【科普】乙类传染病病人死亡后,遗体如何处理?

-

2025-07-07 19:56:12

-

- 期待2012

-

2025-07-07 19:53:56

-

- 官宣!央视六一晚会阵容 你最期待看到谁?

-

2025-07-07 19:51:41

-

- 俄罗斯和乌克兰发布最新战报!今天(12月12日)俄乌冲突最新消息

-

2025-07-07 19:49:26

-

- 山西阳泉农村商业银行被罚70万元 警告3人

-

2025-07-07 19:47:11

-

- 流浪汉变帅哥 人靠衣装马靠鞍发型很重要

-

2025-07-07 19:44:56

-

- 浙江金华职业技术大学刘徐轶琛荣获第八、十届学生最喜爱的老师

-

2025-07-07 19:42:41

-

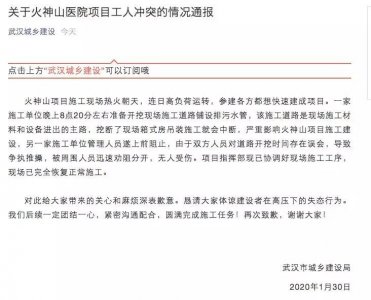

- 武汉城乡建设局发布关于火神山医院项目工人冲突的情况通报

-

2025-07-07 19:40:26

-

- 男同事殴打女记者致死仅获刑15年,法院回应

-

2025-07-07 19:38:11

-

- 法网男单半决赛上演第58次“德纳决”

-

2025-07-07 19:35:56

-

- 张靓颖歌词太敢了什么意思?张靓颖用歌词讲述黑料回应非议

-

2025-07-07 19:33:40

-

- 天河路一停车场发生故意伤害案件,记者核实:伤人者为外聘保安

-

2025-07-07 19:31:25

-

- 简述—河南永银化工6.10钢瓶爆炸事故

-

2025-07-07 19:29:10

-

- 哎呦!尼坤女友金允智简介资料 金允智尼坤综艺节目合照

-

2025-07-07 19:26:55

-

- 湖北省公安厅副厅长吴德清,拟任新职!曾长期任职公安部

-

2025-07-07 19:24:40

-

- 故意隐瞒出境史、多次外出 呼和浩特两女子被立案侦查

-

2025-07-07 19:22:25

-

- 东航航班故障是否与地磁暴有关 专家回应:基本排除与地磁暴活动无关

-

2025-07-07 19:20:10

-

- 夏钰博加盟吉林男篮 曾战广东队砍生涯最高25分

-

2025-07-07 19:17:55

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气 丰田推出的倒三轮摩托车,只要1万多,可惜国内没有卖的

丰田推出的倒三轮摩托车,只要1万多,可惜国内没有卖的