我国养猪史近万年,却每年进口万头洋种猪?专家:土猪已濒临灭绝

我国养猪史近万年,却每年进口万头洋种猪?专家:土猪已濒临灭绝

中华土猪

在90年代的中国,挨家挨户的农村院墙上,都写着:“养猪是棵摇钱树,谁家养猪谁致富”。

这标语虽然言简意赅,但村民的积极性却十分强烈,那时村民每家每户,少则饲养一两头,多则几十头。

可不知从何时起,人们印象当中的黑色猪崽子,已经渐渐变成了白皮粉肉的模样。

早些年,随处可见的黑皮猪与花斑猪,也在不知不觉之中,消失在人们的视野当中。

直至单一的猪肉品种,已经无法满足市场的需求之后,人们才想起了那濒临灭绝的中华土猪。

中华土猪之徒河黑猪

可话说回来,中国作为历史悠久的养猪大国,为何不推崇自家土猪?

反而过度依赖进口,致使中华土猪濒临灭绝?

早在新石器时代,我们的祖先就学会了圈养动物。

在我国的广西桂林甑皮岩遗址,及河北徐水南庄头的遗址当中,发掘出了正在驯化中的猪骨。

距离今天大约有9000多年的历史,只是那时的人们,圈养的动物少且杂乱,目的也相对简单。

除了抵抗各种野生兽类,对生产区域造成侵害之外,就只为了填饱肚子。

直到仰韶文化时期,人们圈养的动物数量才渐渐多了起来,尤其是猪的数量,要比以往的任何时期都要多。

古代猪的模样

时至1958年,考古学家在西安新石器时代遗址中,发现了已经被驯养成家猪的遗骨,并在一些手制的陶罐上,发现了刻有家猪的图案,距今大约有6000年左右。

因为中国幅员辽阔,生活在不同地区的早期人类,所驯养的猪的种类也各不相同。

根据半坡文化遗址的归类,大抵可以分为华南野猪、华北野猪、矮野猪、蒙古野猪等等。

它们虽然都属于欧洲野猪的种类,但是在早期的中国人民辛勤的驯养之下,已经有了中国家猪的基本特征。

而后到了中国古代时期,农业和畜牧业得到了大力的发展,人们驯养野猪的手段也越发高明起来。

刻有猪图案的陶罐

直至,殷商时期,对于猪的驯化和培育,已经略见雏形,直至汉代时期,便已经培育出了形态较好的家猪。

那时,人们培育出来家猪主要有两种类型,一种是青瓦猪,一种是小耳猪。

其中小耳猪,头小面宽,耳朵是支棱起来的,四肢短小粗壮,后背宽厚且敦实,还有一身柔软的毛发。

而青瓦猪,则刚好与小耳猪相反,它面部瘦长,大耳如扇,身材也比小耳猪高大,更接近今天的饲养猪。

可见当时的猪种繁多,人们对待不同品种的猪,也有着不同的驯养和培育手段。

小耳猪的模样

可惜的是,到了明清时期, 朱姓帝王家的人们,认为“猪”与“朱”同音,似有大不敬之意。

于是便遏制了养猪业的发展,还将大量养殖户的猪就地掩埋,或者廉价处理掉。

而到了近代,中国的经济飞速发展,农业畜牧业都有了国家的政策扶持,因此养猪业又开始走向新的征程。

可随着市场需求的不断增大,和外来猪种的不断影响,我国养猪业虽然迅猛发展,却蕴藏着不可忽视的现实问题。

其中之一,便是自1974年开始,逐渐侵占中国市场的英国白皮猪。

进口的英国白皮猪

想当年,为了快速振奋国民经济,中国极力引进国外先进的技术以及牲畜物种。

只是为了提升本国产业的发展速度,养猪业也由原先饲养的中华土猪,逐渐演变为饲养白皮猪。

可中华土猪,与英国白皮猪,到底有着怎样的差别,以至于人们几乎快要忘记了中华土猪的存在?

说到我国的传统土猪,它颜色黝黑,腰背平直,四肢粗壮有力,且油脂丰富,产仔量高。

过去人们之所以喜欢吃土猪肉,就是因为猪油做饭倍香,即便是瘦肉部分,也饱含水分,且不塞牙。

但土猪有个缺点,就是饲养周期过长,一般是进口白皮猪的两三倍,时间长的至少要一年才能养成。

集中饲养的英国白皮猪

而白皮猪就不一样了,它们大部分是与中华土猪杂交而成的产物。

它们生长周期短,且瘦肉率高,脂肪率低,价格相对便宜,因此十分符合当时生活资料短缺的中国市场。

于是来自英国的克夏猪,丹麦的长白猪等品种,就被大肆引进至我国,并长期占领着中国市场。

而人们也因为如此物美价廉的猪肉,几乎忘记了中华土猪的存在。

当人们的生活质量,已经提升至,不再单一的追求温饱之时,对肉品的选择,也开始变得挑剔起来。

其中大部分的人们,已经感受到,如今的猪肉,虽然皮薄肉厚,且没有脂肪,可口感却远不如土猪肉。

随处可见的白猪肉市场

尤其是瘦肉的部分,如果不用蛋清或者淀粉腌制,吃起来就格外干燥,而且塞牙。

当人们回过头想要寻找以前的味道之时,却发现,土猪已经到了濒临灭绝的程度。

那么导致这种局面,仅仅是因为引进新品种猪的原因吗?实则不然,此事蕴含着诸多复杂的因素。

其一,因为长期依赖进口,我国在自主研发高品质种猪的事业上,没有什么突破性进展。

其二,是没有足够的技术,和相关政策的支撑,再者国外的先进技术又不愿对中国输出。

其三,自主研发的种猪,在品质上与进口的种猪,相差甚多,不能成为各大企业的首要选择。

云南神龙集团引进美国种猪

加之,几十年形成的畜牧产业链,已经完全适应当前的经济模式,市场需求与企业的产能也直接挂钩。

因此,在没有取代进口种猪的先进品种出现之前,是没有企业愿意孤注一掷的。

可抛开这些现实问题不说,在养猪行业上,需要考虑的现实状况也很多。

其中种猪的产仔量,和幼崽断奶量,以及每一头猪的成长所消耗的饲料用量,都是必要的考虑因素之一。

据统计,中国母猪一年平均可以产仔16头左右,死亡的不计,而外国的母猪一年可以产仔26头左右。

外国的猪崽,从出生到断奶到长成,每公斤所消耗的饲料占比为2.5,而我国的为2.8,这就是实际差距。

集中饲养的进口白皮猪

除此之外,还有孕育周期的长短和幼崽的存活率,发达国家的母猪,一年可以受孕2.4胎,而我国的最多2两胎。

这就从本质上,直接拉开了我国的猪仔年产量,与其他国家的距离,与此同时还伴有管理上的差距。

因为猪的产量,完全依赖母猪,因此母猪的身体健康情况,和生活环境,以及心理健康,都需要格外重视。

发达国家会选择在母猪情绪稳定,身体素质良好的情况下,安排其配种,且在受孕成功之后,得到特别的照顾。

如此,便能保证母猪的身心健康,并为幼崽提供一个良好的发育环境,待母猪生产之后,会有充足的奶水喂养,也保障了幼崽的存活率。

而这些都是我国在饲养方面所短缺的,尽管我国已经在饲养层面有了大幅度的改善,但仍需要一段时间来沉淀。

哺乳当中的母猪

通过掌握以上的情况之后,再回过头看一看我们的中华土猪,就不难猜测,为何其种类甚少,且价格昂贵了。

一方面是大量培育进口猪种,满足市场需求,导致中华土猪的培育得不到重视。

另一方面则是,养殖户为了追求利益,放弃了饲养耗时长,且生产资料使用较多的中华土猪。

根据专家调查显示,原本多达几十种的中华土猪,已经灭绝了8个种类,而另外的29种土猪,都处在濒临灭绝的边缘。

其中隶属中华土猪品种之一的,四川雅南猪,在半个世纪以前,尚有7万多头存世,如今也不过剩下200多头。

而浑身长满黑毛的成华猪,在四十年前也多达48万多头,如今也只剩下700多头。

濒临灭绝的四川雅南猪

而闻名于全国的金华猪,又称“两头乌”的中华土猪,也从80年代的25万头,下降至2007年的1万多头。

尽管专家们纷纷呼吁保护中华土猪,也通过实际努力,为濒临灭绝的中华土猪,改善生存环境。

可中华土猪的数量却依旧存世不多,而发生这种情况,不仅与自然环境有关,也与市场需求脱不了关系。

时至今年年初,我国对于种猪的进口量,比起去年又上升了一个全新的台阶。

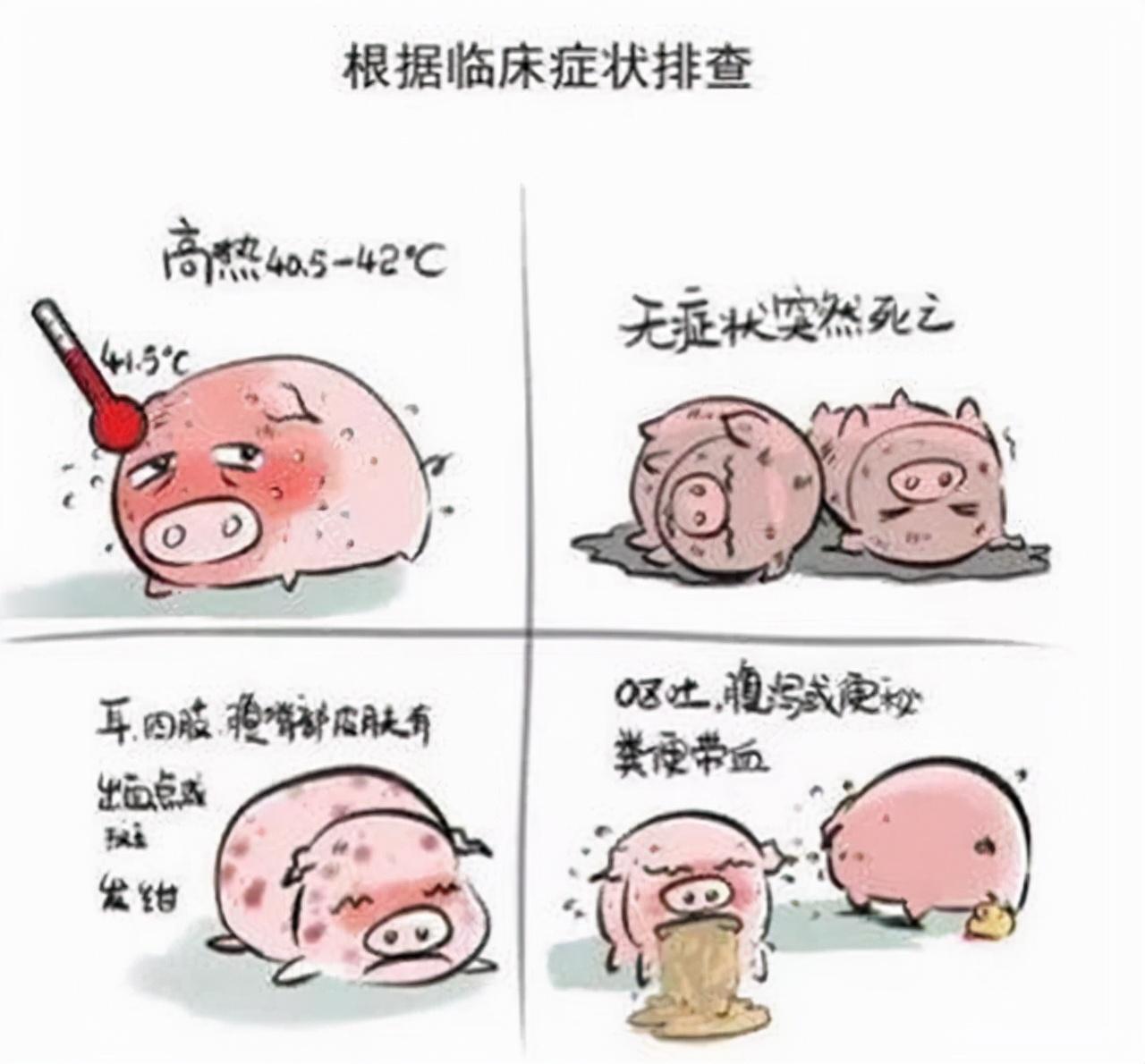

还一举成为美国种猪最大的需求商,而造成这种局面的根本原因,则是因为受到“非洲猪瘟”的影响。

因为“猪瘟”的产生,直接改变了我国培育种猪的格局,原先进口的种猪在没有疫苗免疫的前提下,便开始孕育和生产,最终导致母猪和幼崽直接失去生存的权利。

非洲猪瘟的临床症状

因此在大量损失种猪的前提下,我国不得不改变进口种猪的品种与方向。

据统计,去年我国前三个季度进口种猪的数量在15346头,而到了今年则演变为24460头。

其中进口美国的种猪数量在9050头,进口的丹麦的种猪数量在8115头,进口法国种猪的数量在6265头。

而在这些庞大的数字背后,隐藏着的是,我国在养猪业上的短板和瓶颈之处。

但不可否认的是,这些种猪的进口,可以极大地改善和细化养猪业的生产和培育工作。

也能够提高猪肉的产量,从而降低因猪瘟引起的,猪肉居高不下的价格。

可燃眉之急能解,但中华土猪的存世现状,已岌岌可危。

如果不将中华土猪的饲养规范化,恐怕会造成该物种的彻底灭绝。

中华土猪幼崽

除此之外,中华土猪的存亡,还完全决定着我国能不能实现“种猪自由”。

因为中华土猪,作为中国的本土猪,一旦灭绝了,我国对于猪肉的需求,就完全依赖进口。

也不存在研发属于自己的种猪,一旦发生此类情况,我国就多了一处“任人宰割”的短板。

往后,从种猪的进口,到猪肉的价格,再到新品种猪的培育,则会完全受到他国的制约。

但这完全不符合我国近代提出的“可持续发展观”,这就好比手机行业,关于芯片的研究。

一旦拥有尖端技术的企业,停止为其提供芯片,那么整个手机产业将受到严重冲击,甚至倒闭。

如此,“种猪”的作用,堪比“芯片”,而芯片需要载体,“种猪”的培育,同样离不开中华猪。

中华土猪之金华猪

有幸的是,至1996年起,我国就出台了一系列保护中华土猪的政策。

并制定出了详细的,关于地方猪资源的发展方向,也提出了一系列关于养猪业规模化生产,会出现的种种问题。

与此同时,也在各个地方,建立了中华土猪的基因库,以方便各大养猪户或者研究机构,研发新品种。

时至今日,天地壹号生物科技公司,已经建立了全国最大的“中华土猪基因库”。

并选择与农户合作,坚持土猪“本土化”喂养,改变了以往的企业只管生产,不管喂养的经营模式,

在这种发展模式之下,每家农户与天地壹号公司合作喂养的土猪,已经达到500至上千头。

而壹号土猪的出栏量,也增加到了20万头,并逐渐为中华土猪打开了国内市场。

天地壹号董事长陈生

这便是良心企业家的眼光与格局,尽管培育濒临灭绝的中华土猪,需要花费大量的时间和金钱。

可为了保住中华土猪和占领国内土猪的空白市场,不得不说,天地壹号的董事长,十分具备战略眼光。

毕竟一个企业想要走得更远,少不了要将生产体系建成,可持续发展的模式。

而从中华猪岌岌可危的现状,和国家出台的保护措施来看,天地壹号发展土猪产业,是十分符合可持续发展观的。

因为21世纪的中国企业,已经完全懂得“独立自主研发”的重要性。

毕竟谁也不愿意养猪业的发展驱动力,始终控制在外国人的手中,且有朝一日,若被他人扼住喉咙,损失最大的依旧是自身的利益。

壹号土猪的相关报道

因此,要想保护好本土濒临灭绝的物种,除了要攻克技术这一关之外,也要打开眼界和格局。

不能为了急功近利,而忽视对本土产业的保护,以及对产业链核心环节的重视。

有道是:“有志者,事竟成”,万事只要有恒心,和坚持不懈地努力,成功便指日可待。

-

- 火热八零年代 喧腾的鳌江镇

-

2025-05-14 17:54:38

-

- 赵秦,娱乐圈影视女演员,是一位优秀的女明星

-

2025-05-14 17:52:23

-

- 胡慧中的传奇人生:貌比林青霞,恋黑帮老大,被火烧伤后重生

-

2025-05-14 17:50:08

-

- 买空调匹数越大越好?早知道这些销售的“陷阱”,才不会被坑惨了

-

2025-05-14 17:47:53

-

- 六首著名的哲理诗,展示朱熹的人生大智慧,读后受益良多

-

2025-05-14 17:45:38

-

- 中国定制衣柜十大品牌排名

-

2025-05-14 17:43:23

-

- 紫菜:那一片海洋上的壮丽

-

2025-05-14 17:41:08

-

- 20种春天吃的野菜,你吃过几种?一起来认识一下,长知识不吃亏

-

2025-05-14 17:38:52

-

- 著名演员王静:长得漂亮戏也好,为人低调不张扬,追求平淡生活

-

2025-05-14 17:36:37

-

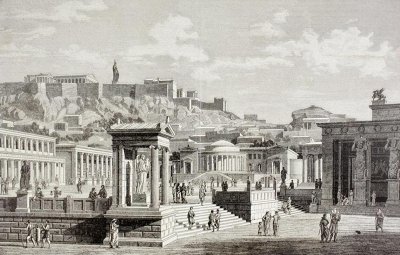

- 古代雅典民主政治与其他政治体制相比,究竟有何特殊性?

-

2025-05-14 17:34:22

-

- 57岁郭富城庆结婚6周年,和小22岁美艳娇妻合影不显老,魅力十足

-

2025-05-14 17:32:07

-

- 山东省各市、县地图

-

2025-05-14 02:48:23

-

- 《哈利·波特》赫敏·格兰杰的美照,你被惊艳到了吗?

-

2025-05-12 01:59:48

-

- 中国富豪排行榜排名

-

2025-05-12 01:57:33

-

- 武元衡《春兴》解读

-

2025-05-12 01:55:17

-

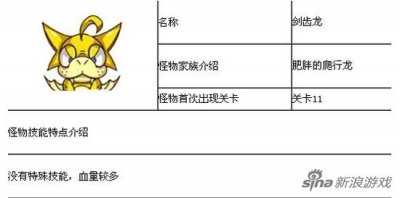

- 燃烧的蔬菜3剑齿龙攻略 作战特点与攻击分析

-

2025-05-12 01:53:02

-

- 绝地求生刺激战场的鸡有什么用 刺激战场杀鸡有什么奖励

-

2025-05-12 01:50:46

-

- 知四川乐山大佛,知它多高不,也是世界上最大的石刻佛像之一

-

2025-05-12 01:48:30

-

- 银行的工资到底有多少?

-

2025-05-12 01:46:15

-

- 薛将军调研扬尘治理工作

-

2025-05-12 01:43:59

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气 丰田推出的倒三轮摩托车,只要1万多,可惜国内没有卖的

丰田推出的倒三轮摩托车,只要1万多,可惜国内没有卖的