百师®人物 | 唐宝山:数十年不舍儋州调声

百师®人物 | 唐宝山:数十年不舍儋州调声

百师名片

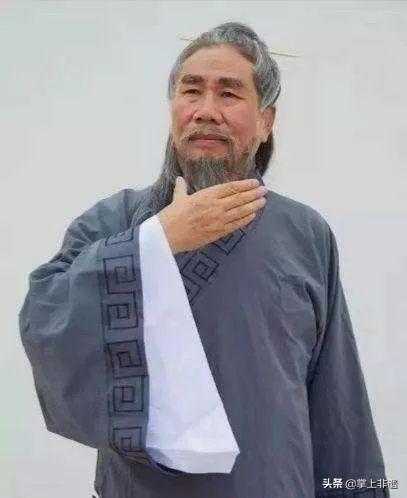

唐宝山,男,汉族,1949年12月生,洋浦经济开发区唐屋村人,第二批国家级非物质文化遗产项目儋州调声代表性传承人。被当地群众誉为“儋州山歌歌王”、“海南的赵本山”,在海南儋州市,唐宝山的名字家喻户晓。可以说,哪里有演出哪里就有他的身影。其擅长自编、自唱、自导,能独调,能对调,演唱时声情并茂,2003年被评为“优秀民间艺术家”。代表作品有:《孝子》《做人难》等。

国家级非物质文化遗产项目儋州调声代表性传承人——唐宝山

自幼酷爱山歌

唐宝山自幼酷爱山歌,他说:“我出生在儋州三都镇农村,那里是调声流传最为久远的地区,我从小就耳濡目染,对调声山歌产生了浓厚的兴趣。”

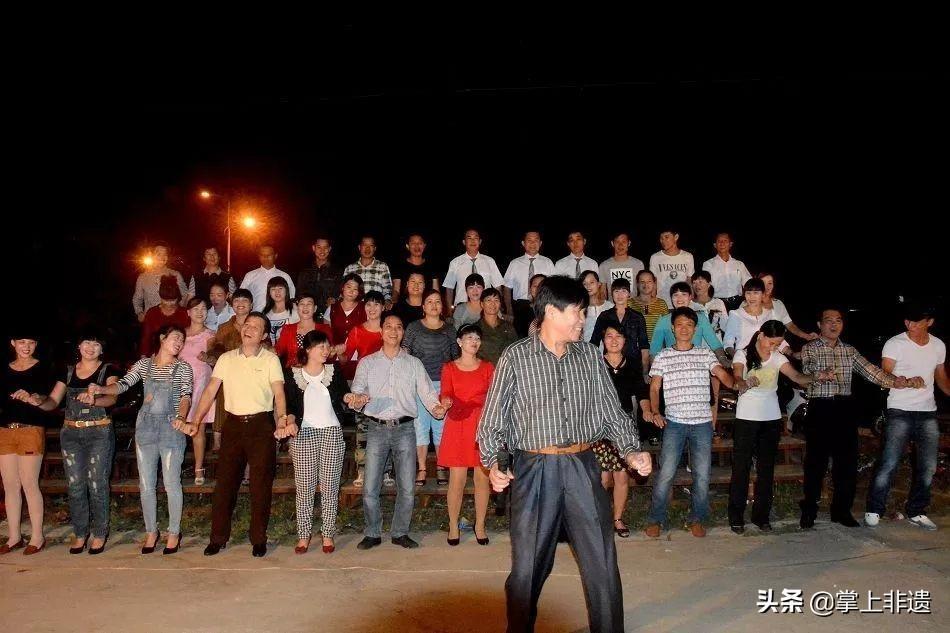

唐宝山指导排练

儋州调声产生于西汉时期,发源于海南省儋州市北部沿海洋浦、三都、峨蔓、木棠、兰训、松林、光村一带。儋州调声是仅流传于海南省儋州市一地并具有独特地域风格的传统民间歌曲,用儋州方言演唱,节奏明快,旋律优美,感情热烈,可歌可舞。农历八月十五唱调声尤为盛行,被誉为"南国艺苑奇葩"。

1979年,一唱成名

在1979年的儋州山歌调声大赛中,唐宝山一唱成名。每一份成功都来之不易,每一份成功都是努力与汗水的融合。

唐宝山和群众在一起

唐宝山说:“20世纪70年代,儋州调声、山歌逐渐兴起,调声是男女列队成两排,互相对唱,动作方便、简单,又有日常行为的象征和精神的寄托。山歌则是男女一对一对唱。1976年,我在儋州北部大寨办山歌队任总编导期间,编写山歌2000多首,在当地巡回演出160多场,受到群众欢迎。”

成立“宝山歌剧团”

20世纪80年代,唐宝山用自己的名字成立了“宝山歌剧团”,一共12个人。刚开始组团的时候,唐宝山受到家人的反对,演员的家人们也纷纷阻拦,没有资金。唐宝山只能耐心地做说服工作,并从农行贷款3000元作为启动资金。

儋州调声演出现场

山歌剧《观音庙》是唐宝山的第一部作品,之后的《秦香莲》在儋州城乡演出引起轰动。从此,各个村庄都来找“宝山歌剧团”包场演出,结婚、祝寿、搬迁、子女上大学等喜庆日子,如果能请到宝山歌剧团来演出调声、山歌,那是要吸引很多乡亲朋友前来助兴的。

唐宝山

那个年头,没有电影院,很多村都有露天戏台(舞台),用两部拖拉机拉着道具和山歌演员们到村里表演。很多村民都在家务农,外出打工的并没有多少,所以每一场演出,观众都有2000人以上,周边村庄的村民都会来,非常热闹。

二十多年,苦心钻研

唐宝山对儋州调声有很深的研究。1980年在儋县歌舞团负责创作兼演员。1981年后一直在自己组建的儋州山歌剧团任团长,编导兼演员,海南民间艺术家协会会员。目前兼儋州市歌舞团副团长。他为挖掘儋州山歌的艺术,开创儋州山歌剧的艺术之道,创新儋州调声作出了自己杰出的贡献。

2000年,中央电视台曾两次跟踪拍摄演出并作专题报道。唐宝山还带着剧团的演员走出省外进行调声表演,为海南的民间文化赢得了口碑和荣誉,他2001年参加“广西南宁国际民歌节”演唱获优秀奖,2003年利用山歌剧宣传演出荣获全国宣传标兵称号,2006年被评为省普法先进个人。

呗呗说:

几十年来,唐宝山几乎都走遍了儋州的每个村子,把调声融入到了山歌里面,虽然现在唐宝山年纪大了,但对山歌调声的热情丝毫不减。他一直有个梦想,梦想儋州调声走红CCTV的春晚舞台,梦想儋州调声能像粤语歌曲、闽南语歌曲一样流行华语乐坛。相信唐宝山的梦一定会实现,儋州调声也一定会被更多的人接受喜欢。

-

- PUBG中国战队排行榜,4AM排名第一,天霸第二,OMG未进前10

-

2025-04-29 14:40:02

-

- 「广州最最地道的老字号美食店」送上地址 快收藏

-

2025-04-29 14:37:47

-

- 最新韩剧排行榜前十名,每周一排名,快来看一看

-

2025-04-29 14:35:32

-

- 腾讯动漫重磅宣布漫画《猫妖的诱惑》将正式3D女性向巨制动画化

-

2025-04-29 14:33:17

-

- 明星大侦探第二季恐怖童谣下薛之谦上线 歌词含义案件还原

-

2025-04-29 14:31:02

-

- 郭麒麟粉丝,被郭德纲钦点的“哭姐”陈嘉男,背景不简单

-

2025-04-29 14:28:47

-

- 樊哙的狗肉满城香,刘邦不来不开张。

-

2025-04-28 16:42:08

-

- 福建古田会议会址

-

2025-04-28 16:39:53

-

- 「实用」家里旧纸箱千万别扔,简单改造下,有想不到的强大功能!

-

2025-04-28 16:37:38

-

- 李沫沫和她的丝袜的故事

-

2025-04-28 16:35:23

-

- 谢玲玲:离婚后逆袭成为富婆,前婆婆待她如女儿,5个儿女成骄傲

-

2025-04-28 16:33:08

-

- 北京排名前五,三甲中医院及王牌科室,实用收好了

-

2025-04-28 16:30:52

-

- 吃鸡国际主播公开赛开启!赛事指定用机ROG游戏手机5来头不小

-

2025-04-28 16:28:37

-

- 什么牌子的吉他比较有名?吉他十大品牌排行榜

-

2025-04-28 16:26:22

-

- 四七九三校七区均迈进第一梯队!成都高中排名出炉

-

2025-04-28 16:24:07

-

- 推荐10款堪称「神器」的微信小程序,你绝对会用到

-

2025-04-28 16:21:52

-

- TNF的4种标分不清?看完这篇,秒懂!

-

2025-04-28 16:19:37

-

- 厨师长教你做糖醋里脊,2分钟学会调糖醋汁和挂糊技巧,一学就会

-

2025-04-28 16:17:22

-

- 歌手黄安直播被禁!一句“播不了,回大陆再说”,惹网友各种猜测

-

2025-04-28 16:15:07

-

- 杭州十大必去旅游景点推荐

-

2025-04-28 16:12:52

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气

许凯妈妈旧照,看到他妈妈年轻时的样子,才知道他为啥这么帅气 丰田推出的倒三轮摩托车,只要1万多,可惜国内没有卖的

丰田推出的倒三轮摩托车,只要1万多,可惜国内没有卖的